por Rodolfo Vianna

No dia 20/06 ocorreu mais uma reunião do Coletivo de Conjuntura da Fundação Lauro Campos, com mesas pela manhã e à tarde. Coordenado por Gilberto Maringoni, foi a primeira atividade realizada na nova sede da fundação após a inauguração, ocorrida na sexta-feira (17/06).

Pela manhã, o tema foi “A politização do Judiciário”. Compuseram a mesa Eloísa Machado de Almeida (FGV-SP), Silvio Almeida (Mackenzie) e Alysson Mascaro (USP).

A professora de direito da Fundação Getúlio Vargas, Eloísa Machado de Almeida, centrou sua fala na caracterização e atuações do Supremo Tribunal Federal para avançar no debate sobre o tema proposto, buscando uma “análise mais pragmática da politização do judiciário, que vem se acentuado nesses últimos oito meses”.

O Supremo Tribunal Federal, como instância máxima do Poder Judiciário, tem a prerrogativa de decidir sobre o que é ou não é constitucional, inclusive negando qualquer alteração na Constituição que, por sua leitura, possa ferir seus princípios. Se isto, nos últimos anos, representou o avanço de algumas pautas, como a permissão para o aborto do feto anencéfalo, o casamento e a união estável homoafetivas, entre outras pautas (em ações denominadas como contra-majoritária – já que não passariam pelo sistema político conservador como o nosso) por outro lado, ressaltou a pesquisadora, há a necessidade de se refletir sobre essa forma de atuação do STF.

(Parcela dos participantes da reunião do Coletivo de Conjuntura)

“Se isto pode ser visto com uma função positiva para o país, por outro lado o tribunal vem sendo usado, desde 1988, como um grande tutor do sistema político”, atestou Eloísa. Os partidos perdedores do debate político acabam levando suas questões para o Judiciário, se valendo deste para mudar a lógica das votações, mesmo em questões que pertencem exclusivamente à esfera política. “Todas as reformas políticas, por exemplo, foram corroboradas pelo Judiciário. E aqui eu posso falar de ‘verticalização’, da proibição da doação empresarial para campanhas e também a ação que permitiu a existência do PSOL, que é a ação sobre a ‘cláusula de barreira’”, e continuou “o que é relevante nesse espaço de debate da Fundação, de formação, é refletir o quanto que isso é favorável a um partido fazer, ou seja, não fazer de uma forma ingênua, porque quando você desloca o tema que originariamente deveria se dar nas arenas do sistema político para as arenas do Judiciário você está certamente alterando a lógica de se tratar determinada decisão”, o que pode acarretar num processo de deslegitimação de seu próprio espaço de atuação, que é o espaço político, como se dissesse que “eu prefiro que onze juízes decidam do que eu comprar essa briga na arena política”.

A grande participação do Judiciário no sistema político não é uma característica brasileira, sendo comum a provocação de Cortes Constitucionais por partidos em países que possuem uma “Constituição tão audaciosa”, informou, o que muitas vezes contribui para que o sistema político, sobretudo o Poder Legislativo, caia em descrença frente ao conjunto da população: “quando analisamos os índices de confiança do Judiciário, é impressionante que a população acaba confiando mais no Judiciário do que no sistema político; o que não faz nenhum sentido, porque temos um judiciário que atua de maneira seletiva, que serve a pessoas e a grupos muito específicos, sobretudo aos interesses financeiros. E isso é um grande problema do ponto de vista democrático, porque a população confia em um Poder que é pouco transparente, seletivo e não representativo”, alertou a professora.

Do ponto de vista da seletividade, por exemplo, Eloísa foi tachativa ao afirmar que no Brasil as violações aos Direitos Humanos só se perpetuam porque o Judiciário participa para perpetuá-las. “Nós temos ainda um país misógino, racista, que mata as pessoas, que tortura os presos porque o Judiciário é o grande poder que renova e permite que essas violações continuem. Por isso é importante pensar para que serve o Judiciário no Brasil ao invés de dotar nossas esperanças em um Poder tão seletivo e pouco transparente”.

(Renato Roseno, deputado estadual pelo PSOL-CE, faz seu questionamento à mesa)

O debate teve sequência com a intervenção de Sílvio Almeida, professor do Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama, que logo de início questionou: “quando é que o Judiciário não foi politizado?”. Só é possível começar a falar em Poder Judiciário a partir das revoluções liberais que começam a fazer a separação entre Estado e Sociedade Civil. Assim, o Judiciário “sempre foi o fiador da ordem liberal”, e para entendê-lo é fundamental compreender três aspectos: como o liberalismo e o judiciário estão conectados de uma maneira que não permite compreender um sem compreender o outro; como a atuação do Poder Judiciário e as suas mudanças devem ser compreendidas por meio das transformações das atividades econômicas historicamente; e ver que os juízes são o produto mais bem acabado daquilo que eles mesmos dizem conter: da ideologia, e da ideologia liberal, da ideologia do capital – comprometendo seu discurso de imparcialidade.

“Não existe golpe de Estado sem a participação do Judiciário, historicamente não existe isso”, lembrou o professor: “o Poder Judiciário sempre chancelou todos os golpes de Estado que ocorreram, inclusive aqui no Brasil”.

Citando três exemplos históricos ocorridos no Judiciário dos Estados Unidos, Sílvio de Almeida lembrou de como essas transformações foram fundamentais para garantir a estabilidade política, lembrando que por estabilidade política deve ser entendido o bom funcionamento da ordem liberal. No caso brasileiro, voltando a Era Vargas, o professor lembrou da sua medida de aposentar compulsoriamente 100 juízes, além de reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a chamada “independência do Judiciário”, Sílvio de Almeida afirma que essa bandeira esconde a orientação de que este Poder deve ser “independente em relação ao povo, e não às outras forças que atuam fortemente sobre ele”. E, por fim, atestou que “é uma ilusão liberal acreditar no Judiciário” e, assim, é necessário avançar “num debate político que estabeleça uma conexão com as questões do povo e com os anseios populares.”

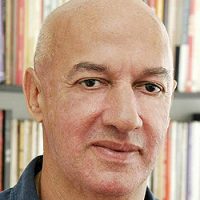

(Armando Boito, professor da Unicamp, também participou do debate)

Encerrando a mesa da manhã, Alysson Mascaro, professor de Direito da USP, foi claro ao dizer que não é a força que garante a propriedade, mas o Direito: “o mundo do Direito é exatamente o mundo que garante o capital e a propriedade privada, e ele só serve para isto. E como só serve para isto, e isto é chocante, não pode nem sequer ser contado assim, também não pode ficar nisto que é o fundamental: ele tem que ser salpicado de coisas que pareçam ser o contrário”.

O professor apontou o que, na visão dele, seria uma contradição da esquerda em “defender mais direitos e nenhum retrocesso”, citando as bandeiras da preservação da CLT, criada na Era Vargas, e do FGTS, instituído durante o Regime Militar. A contradição residiria no fator de que “se nós defendermos os direitos, nós somos obrigados a defender a ordem”. E continuou, referindo-se ao PSOL, pedindo para que “um partido que tem socialismo no seu nome, precisa desta reflexão de que o Direito é um horror, e não que a atual fase do Direito é um horror”; e por isso que vivemos num momento no qual devemos “dobrar a aposta em uma luta política de esquerda: nossa luta é contra o capital e contra a ordem”, e de que “não devemos sacralizar o Estado de Direito”, já que o Estado é a forma do capital.

Encerrando, Alysson afirmou que vivemos numa sociedade na qual o direito é hiperlouvado e a política hipercombatida, porque o direito deixa de permitir a existência de uma luta aberta e passa a permitir a existência de uma luta modulada. “E isto resultou numa geração de juristas, que é a geração que temos hoje, de pessoas absurdamente mal formadas, lixos intelectuais, mas que sabem muito bem procedimentos jurídicos mas são burríssimas em termos de horizontes políticos”. E, concluindo, afirmou que nós não devemos opor ao “direito” outro “direito”, ou “ao fim de tais direito, mais direitos. Nós devemos opor o contraste: o direito é o que é por causa do capital, então a nossa luta é contra o capital”. E assim, portanto, “a nossa luta tática do presente é desmontar este horror liberal que fala que é imparcial, mas imparcial nunca foi, nunca é e nunca será. Esta é a fórmula pela qual nós temos a pedra na mão no dia de hoje”.

Seguindo a dinâmica das reuniões do Coletivo de Conjuntura, a palavra foi aberta aos participantes. Lembramos que as sessões do Coletivo ocorrem a cada 45 dias e são abertas a todos os interessados. Em breve, a Fundação Lauro Campos disponibilizará os registros completos das atividades e, para as próximas, fará a transmissão ao vivo pela internet.

A série House of Cards, da Netflix, é comentada por políticos e jornalistas como exemplo do tipo de política que a democracia burguesa pratica. Não com essas palavras, é claro. Mas soubemos por informantes da Casa Branca que Obama é fã da ficção televisiva. Na semana passada, o senador Aécio Neves comentou que a série é superada pela realidade brasileira, o que indica que ele também a assiste. Metade do planeta por via da Smarth TV pode acessar a história de Frank Underwood, o carreirista que chega à presidência dos EUA usando todos os tipos de expediente.

A série House of Cards, da Netflix, é comentada por políticos e jornalistas como exemplo do tipo de política que a democracia burguesa pratica. Não com essas palavras, é claro. Mas soubemos por informantes da Casa Branca que Obama é fã da ficção televisiva. Na semana passada, o senador Aécio Neves comentou que a série é superada pela realidade brasileira, o que indica que ele também a assiste. Metade do planeta por via da Smarth TV pode acessar a história de Frank Underwood, o carreirista que chega à presidência dos EUA usando todos os tipos de expediente.

Os horrores dos campos de concentração nazistas colocaram o século XX ao lado da Inquisição na Idade Média e aterrorizam e envergonham a humanidade até hoje. Alguns momentos do cinema buscaram retratar a sordidez humana desses centros de extermínio, mas nenhum deles chegou perto de O filho de Saul, de László Nemes, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas o que torna essa obra tão poderosa? Entendo que há uma evolução na linguagem cinematográfica presente neste filme. É a narrativa na primeira pessoa. Toda a cena se dá com o protagonista em PP (primeiro plano). O espectador está sempre junto a ele, vivendo o seu terrível drama. O quadro fechado nos permite ver apenas trechos de imagens dramáticas, partes de corpos amputadas, incêndios, assassinatos… Se a opção tivesse sido o PA (plano Americano) o filme seria inviável para o público médio. A trilha sonora é muito importante num filme assim. Ouvimos os gritos, as vozes desesperadas, o choro das crianças, os disparos e montamos com a nossa imaginação os horrores que não visualizamos.

Os horrores dos campos de concentração nazistas colocaram o século XX ao lado da Inquisição na Idade Média e aterrorizam e envergonham a humanidade até hoje. Alguns momentos do cinema buscaram retratar a sordidez humana desses centros de extermínio, mas nenhum deles chegou perto de O filho de Saul, de László Nemes, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas o que torna essa obra tão poderosa? Entendo que há uma evolução na linguagem cinematográfica presente neste filme. É a narrativa na primeira pessoa. Toda a cena se dá com o protagonista em PP (primeiro plano). O espectador está sempre junto a ele, vivendo o seu terrível drama. O quadro fechado nos permite ver apenas trechos de imagens dramáticas, partes de corpos amputadas, incêndios, assassinatos… Se a opção tivesse sido o PA (plano Americano) o filme seria inviável para o público médio. A trilha sonora é muito importante num filme assim. Ouvimos os gritos, as vozes desesperadas, o choro das crianças, os disparos e montamos com a nossa imaginação os horrores que não visualizamos.

O abraço da serpente, filme colombiano do diretor Ciro Guerra é uma primorosa obra de arte, mas também um estudo antropológico e uma visão histórica da colonização na América Latina.

O abraço da serpente, filme colombiano do diretor Ciro Guerra é uma primorosa obra de arte, mas também um estudo antropológico e uma visão histórica da colonização na América Latina.

Desde a segunda metade do século XX, Hollywood colocou-se como provedora do perfil moral do Ocidente. Leva à tela os comportamentos que são aceitos pela maioria de nossa classe média e burguesa. Um dos conceitos trazidos pelo cinema americano foi o perfil de macho e fêmea diante do amor e do sexo. Gays e lésbicas só existiam como estereótipos quase sempre satirizados. Isso está mudando.

Desde a segunda metade do século XX, Hollywood colocou-se como provedora do perfil moral do Ocidente. Leva à tela os comportamentos que são aceitos pela maioria de nossa classe média e burguesa. Um dos conceitos trazidos pelo cinema americano foi o perfil de macho e fêmea diante do amor e do sexo. Gays e lésbicas só existiam como estereótipos quase sempre satirizados. Isso está mudando.

A notícia como produto é o tema do documentário Mercado de Notícias, de Jorge Furtado. A marca do diretor está presente na inserção dos elementos históricos que constituem o jornalismo. Trechos da peça The staple of news de Ben Jonson, encenada em 1625 fazem o contraponto às entrevistas que um grupo de jornalistas concedeu individualmente ao documentarista. Os escolhidos são quase todos da grande imprensa: Bob Fernandes, Geneton Moraes, Cristiana Lobo, Jânio de Freitas, José Roberto de Toledo, Raimundo Pereira, Renata Lo Prete, Mino Carta, Luis Nassif e Maurício Dias. A seleção demonstra que Furtado pretendeu opor as mídias contra e à favor ao governo do PT. O expediente funcionou até certo ponto. Mas o que torna o filme realmente interessante é a evolução do conceito de notícia como mercadoria. O fato abordado, quase sempre filtrado pela posição da “fonte”, é refeito como notícia, elevado ao maior teor possível em sua capacidade de impacto. O resultado muitas vezes é falso e em alguns casos, ridículo. O filme destaca, entre outras, a matéria sobre a tela de Picasso numa parede do INSS. A óbvia reprodução é elevada a categoria de original de custo milionário em meia página da Folha de São Paulo. Erros desse calibre são o menor dos males que infestam o jornalismo capitalista. O viés ideológico é problema mais sério. Interesses ligados aos donos dos meios de comunicação estão acima de tudo o mais. O personagem principal da peça de Ben Jonson, encenada parcialmente no filme, chama-se Pecúnia e é representada por uma bela atriz. Irresistível, assim como na vida real.

A notícia como produto é o tema do documentário Mercado de Notícias, de Jorge Furtado. A marca do diretor está presente na inserção dos elementos históricos que constituem o jornalismo. Trechos da peça The staple of news de Ben Jonson, encenada em 1625 fazem o contraponto às entrevistas que um grupo de jornalistas concedeu individualmente ao documentarista. Os escolhidos são quase todos da grande imprensa: Bob Fernandes, Geneton Moraes, Cristiana Lobo, Jânio de Freitas, José Roberto de Toledo, Raimundo Pereira, Renata Lo Prete, Mino Carta, Luis Nassif e Maurício Dias. A seleção demonstra que Furtado pretendeu opor as mídias contra e à favor ao governo do PT. O expediente funcionou até certo ponto. Mas o que torna o filme realmente interessante é a evolução do conceito de notícia como mercadoria. O fato abordado, quase sempre filtrado pela posição da “fonte”, é refeito como notícia, elevado ao maior teor possível em sua capacidade de impacto. O resultado muitas vezes é falso e em alguns casos, ridículo. O filme destaca, entre outras, a matéria sobre a tela de Picasso numa parede do INSS. A óbvia reprodução é elevada a categoria de original de custo milionário em meia página da Folha de São Paulo. Erros desse calibre são o menor dos males que infestam o jornalismo capitalista. O viés ideológico é problema mais sério. Interesses ligados aos donos dos meios de comunicação estão acima de tudo o mais. O personagem principal da peça de Ben Jonson, encenada parcialmente no filme, chama-se Pecúnia e é representada por uma bela atriz. Irresistível, assim como na vida real.