Em 1975, a assembleia geral da ONU declarou oficialmente o 8 de março Dia Internacional da Mulher. A origem da data não está muito clara e existem várias versões. A mais verossímil é que foi o 8 de março de 1857, quando um grupo de trabalhadoras têxteis decidiu sair às ruas de Nova Iorque para protestar contra as míseras condições em que trabalhavam. Essa seria uma das primeiras manifestações de luta por seus direitos laborais. Distintos movimentos e eventos se sucederam a partir dessa data.

Um dos eventos mais destacados ocorreu em 25 de março de 1911, quando se incendiou a fábrica de camisas Shirtwaist, em Nova Iorque. 123 mulheres e 23 homens morreram. A maioria era de jovens imigrantes com idades entre 14 e 23 anos. Foi o desastre industrial mais mortífero da história da cidade e motivou a introdução de novas normas de segurança e de saúde do trabalho nos EEUU.

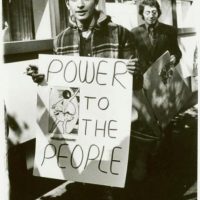

A data sempre esteve ligada a movimentos de esquerda em defesa da igualdade de gênero e da emancipação feminina.

Em 28 de fevereiro de 1909, Nova Iorque e Chicago realizaram atos pelo ‘Dia da Mulher’, organizados por destacadas mulheres socialistas como Corinne Brown e Gertrude Breslau-Hunt.

Na Europa, foi em 1910, na II Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, celebrada em Copenhague com a participação de mais de 100 mulheres de 17 países, que se decidiu proclamar o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. A proposta dessa iniciativa partiu de defensoras dos direitos das mulheres como Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo. Não se marcou uma dia determinado, mas um mês: março.

Como consequência desse encontro feminista de Copenhague, no mês de março de 1911 se celebrou por primeira vez o Dia da Mulher na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca e na Suíça. Organizaram-se comícios nos quais as mulheres reivindicaram o direito de votar, de ocupar cargos públicos, de ter acesso ao trabalho e à formação profissional, de receber salário igual ao do homem pelo mesmo serviço e de não sofrer discriminação no emprego. Coincidindo com a primeira guerra mundial, a data ensejou protestos em toda a Europa contra a deflagração bélica, assumindo conotações pacifistas.

A celebração foi-se ampliando progressivamente a mais países. A Rússia adotou o Dia da Mulher após a Revolução Socialista de 1917. Seguiram-lhe muitos outros países. Na China, o dia se comemora desde 1922; em Cuba, desde 1931. O ato cubano foi no Centro Operário, em Havana, organizado pela Central Nacional Operária de Cuba e pela Federação Operária de Havana. Na Espanha, foi celebrado pela primeira vez em 1936, sob a República espanhola em armas contra o ditador Franco.

A inglesa Emily Wilding Davison (1872-1913), que se atirou à frente do cavalo do rei no célebre Derby de 1913, foi a primeira mártir do movimento sufragista, que conquistou, com a aprovação do Representation of the People Act de 1918, o voto feminino no Reino Unido, tornando o sufrágio universal.

Fruto das lutas do movimento feminista (dito sufragista), o voto feminino no Brasil foi reconhecido plenamente no Código Eleitoral de 1932, embora ainda persistisse uma distinção de gênero: enquanto o voto do homem era obrigatório, o da mulher era facultativo. Mas a conquista do sufrágio universal no Brasil só se completou com a promulgação da Constituição de 1988, que, ao lado do voto obrigatório para os maiores de 18 anos e do voto facultativo para os maiores de 16 anos, estendeu o direito de voto (facultativo) aos analfabetos.

Todavia, foi só em 1975, que a ONU instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, com um objetivo, que hoje em dia continua vigente: lutar em prol da igualdade, da justiça, da paz e do desenvolvimento. “O Dia Internacional da Mulher se refere às mulheres comuns como artífices da história e se enraíza na luta plurissecular da mulher para participar na sociedade em pé de igualdade com o homem”, recorda a ONU.

Sylvia Rivera é amplamente reconhecida pelo atirar do primeiro sapato (ou garrafa, cocktail Molotov, etc) em Stonewall. Contudo, como a maioria das grandes figuras da história, Sylvia foi uma verdadeira revolucionária da justiça social.

Quando o nome Sylvia Rivera é mencionado, um dos primeiros pensamentos, comentários ou reflexões que se tem é, sem dúvida, que “Sylvia é amplamente reconhecida pelo atirar do primeiro sapato (ou, dependendo das recordações, a primeira ou a segunda garrafa, cocktail Molotov, etc) em Stonewall.”

A partir desse ponto, a memória e análise de Sylvia é fortemente influenciada por este momento pivot na história queer. Muito pouco daquilo que é recordado, falado ou escrito sobre Sylvia se desvia muito do seu envolvimento em Stonewall e no movimento LGBT de condução predominantemente branca e de classe média que se lhe sucedeu.

E, tristemente, mesmo no interior da comunidade Trans* à qual Sylvia dedicou a sua vida, ela é essencialmente branqueada, junto com a marginalização ou mesmo total omissão das suas políticas radicais.

Contudo, como a maioria das grandes figuras da história, Sylvia foi uma verdadeira revolucionária da justiça social, se não insurrecta, uma figura cuja vida, ideias, ações e palavras abarcavam uma essência interseccional.

Em 2007, um artigo de Jessi Gan no Centro Journal tinha por título “Ainda na parte detrás do autocarro”: A luta de Sylvia Rivera é um dos poucos artigos que critica a memória de Sylvia Rivera por muitos escritores à luz da sua clara omissão da interseccionalidade de Sylvia. Sylvia permaneceu predominantemente uma figura desconhecida – apesar disso, o seu ativismo, os seus escritos e a sua influência dentro do movimento “gay e lésbico” de Nova Iorque do final dos anos 60 e início dos 70, embora breves, foram de grande influência.

Foi só com a publicação de Stonewall, de Martin Dubermans, que o seu papel nos motins de Stonewall se tornou amplamente conhecido. E, não muito depois disto, Sylvia ressurgiu no meio nova-iorquino com a sua revolta e paixão inatas, lutando ruidosamente pela juventude queer sem-abrigo e pelas pessoas Trans* não-brancas, até à sua prematura morte, em Fevereiro de 2002.

No entanto, mesmo após a sua morte, os nomes Sylvia Rivera e Stonewall estavam tão interligados que muito do seu trabalho revolucionário pela justiça social nunca foi reconhecido.

Felizmente, devido à extensa pesquisa e subsequente publicação de The Gay Liberation Movement in New York (O Movimento de Libertação Gay em Nova Iorque), Stephan L. Cohen coloca em contexto um retrato de Sylvia que vai muito para além de Stonewall e nos permite um relance sobre a sua vida e as suas ações através de um excelente tratado em S.T.A.R. (Street Transvestite Action Revolutionaries – Travestis de Rua em Acção Revolucionária). Com o surgimento das políticas Transgénero durante os anos 1990, Sylvia tornou-se na matriarca deste movimento ressurgente.

Porém, a sua envergadura neste movimento foi antes de mais devida ao seu documentado papel nos motins de Stonewall, o que foi utilizado por bastantes ativistas trans* para exigirem um assento no movimento gay e lésbico e a inclusão das pessoas transgénero nas organizações e lutas pelos direitos civis gays e lésbicas existentes.

Contudo, regressando à análise de Jessi Gan, reproduzo o excerto abaixo, que vai ao coração do facto de Sylvia ter sido muito mais do que Stonewall. De facto, os alicerces da rebelião de Stonewall reflectem mais as questões raciais e de classe enfrentadas pela juventude queer sem-abrigo do que a visão tradicionalmente abraçada que permitiu a gays e lésbicas branc*s de classe média verem-se a si mesm*s como resistentes e radicais.

“… tal como “gay” tinha excluído “transgénero” no imaginário de Stonewall, a alegação de que “também houve pessoas transgénero em Stonewall” possibilitou as suas próprias omissões de diferença e hierarquia dentro do termo “transgénero”. Rivera era pobre e latina, enquanto algum*s ativistas trans* que fizeram reivindicações políticas com base na sua história eram branc*s e de classe média. Ela foi louvada por se tornar visível como trans*, enquanto a sua visibilidade racial e de classe era simultaneamente oculta.

Alguns projetos de recuperação oleados pela memória de Rivera – no seu esquecimento simultâneo das lógicas supremacista branca e capitalista que construíram a sua alteridade racializada e de classe – serviram para unificar as políticas transgénero em torno de um eixo genderizado. As omissões permitiram a* ativista trans* Leslie Feinberg, no seu livro Trans Liberation (Libertação Trans), invocar uma ampla coligação de pessoas unidas exclusivamente por um desejo político de levar o género “para lá do azul ou rosa.”

Esta abordagem pluralista celebrou a luta de Rivera como um “rosto” num mar de rostos do “movimento trans”. Da mesma forma, a antologia “Gender Queer: Voices from Beyond the Sexual Binary” (Vozes de além do Binarismo Sexual), apelou a um “movimento de género” que garantiria a “igualdade plena para tod*s *s american*s, independentemente do género.” A inclusão da história de vida de Rivera na perspectiva Gender Queer, largamente branca, uma “diversidade”multicultural e auteticidade histórica para a juventude, identidade unitária não marcada racialmente,“genderqueer”, emergida do ambiente universitário de classe média.

Mas a supressão da intersecionalidade em nome da fabricação de mitos unitários serviu para reinscrever outros mitos. O mito de que toda a opressão trans* é igual deixou o capitalismo e a supremacia branca por desafiar, excluindo frequentemente alinhamentos unitários não ancorados na análise de género e permitindo simultaneamente às pessoas transgénero evitarem considerar a sua cumplicidade na manutenção de sistemas de opressão simultâneos e entrelaçados.

Rivera é, para além disso, profundamente importante numa historiografia Latina, transgénero e queer na qual as histórias das pessoas transgénero não-brancas são poucas e distanciadas. (…) Eu gostaria, no entanto, de concluir com o seguinte excerto de Cathy Cohen, como detalhado no grande artigo de Jessi Gan sobre Sylvia no Centro Journal. A cientista política Cathy Cohen sugeriu que as políticas queer falharam, não estando à altura da sua promessa inicial de transformação radical da sociedade. Mais do que libertar de sistemas de opressão, Cohen diz que a agenda queer procurou a assimilação e a integração nas instituições dominantes que perpetuaram esses sistemas. Agarrando-se a um único modelo de opressão que divide o mundo em “hetero”e“queer” e insiste que *s hetero oprimem enquanto *s queer são oprimid*s, as políticas queer negligenciaram a análise de como “o poder informa e constitui sujeitos privilegiados e marginalizados em ambos os lados desta dicotomia.”

Por exemplo, ao fechar os olhos à forma como o Estado continua a regular as capacidades reprodutivas das pessoas não-brancas através da encarceração. Cohen sugere que isto se deve ao quadro teórico das políticas queer se amarrarem a categorias identitárias rígidas e redutoras que não permitem a possibilidade de exclusões e marginalizações dentro das categorias. Sendo igualmente colocada de parte a possibilidade de as próprias categorias poderem ser instrumentos de dominação necessitados de destabilização e reconceptualização.

Notas da Transzine:

Nota de linguagem

A linguagem desta zine tenta ser inclusiva e não-binária. O que quer isto dizer? Que evitamos masculinizar e/ou feminizar os pronomes e as palavras. Escolhemos usar o * (asterisco) porque sabemos que existem múltiplas identidades e pronomes pelos quais preferimos que nos tratem. Desejamos que toda a gente sinta que a sua identidade e pronome escolhido são igualmente visíveis e valorizados (quer sejam enquanto “ele”, “ela” ou outras opções). Acreditamos, ainda, que esta interrogação da linguagem é uma parte importante de uma prática trans* crítica.

A utilização de trans* (com asterisco) ou trans (sem asterisco) é feita, regra geral, indiscriminadamente por esta utilização estar a ser objeto de reflexão e pela edição não ter tomado nenhuma medida normativizadora dos textos nesse sentido. Todavia, quando utilizada, segue a intenção de Lucas Platero (2014), de marcar a diversidade de experiências, vidas e conhecimentos, por forma a incluir uma multitude de corpos e vidas tidas como fora da norma e/ou que a rejeitam.

Nota sobre as nuances na utilização do termo“queer”

Ao contrário do ativismo político mais radicalizado, de base feminista, que tem por referência a “teoria queer” – baseada na fluidez de identidades sexuais e de género e da crítica da homonormatividade dos movimentos LGBT tradicionais institucionalizados – nestes contextos “queer” é usado como referência a esses mesmos movimentos institucionalizados que buscam uma “normalização” baseada em binarismos identitários rígidos. Fazemos então uma nota para as nuances na interpretação do termo “queer” que deve ler-se, quando assinalado e contextualmente, como“LGBT”, pois referem-se aos movimentos tradicionais. Pedimos a* leitor* redobrada atenção para não se confundir esse temo com a denominação política radical originada pela “teoria queer”.

Artico publicado originalmente em Queers Without Borders em 2010. Tradução de Sérgio Vitorino para a Transzine 2, a fanzine sobre questões trans do colectivo Panteras Rosa (frente de combate contra a lesbigaytransfobia), lançada a 30 de outubro de 2016.

Fonte: Esquerda.Net, 14 de fevereiro de 2016

Rio de Janeiro, 30/11/2015 (Agência Brasil) – O Brasil registrou 1,1 milhão de casamentos entre cônjuges dos gêneros masculino e feminino em 2014. O dado faz parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgada hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Rio de Janeiro, 30/11/2015 (Agência Brasil) – O Brasil registrou 1,1 milhão de casamentos entre cônjuges dos gêneros masculino e feminino em 2014. O dado faz parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgada hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número é 37,1% superior ao total de casamentos registrados em 1974, data da primeira pesquisa feita pelo IBGE. Na época, o país teve 818,9 mil casamentos registrados entre pessoas do sexo masculino e feminino. Já os casamentos entre cônjuges do mesmo sexo totalizaram 4.854.

Ao longo da série histórica da pesquisa (1974 a 2014), a idade média dos homens ao se casar passou de 27 para 30 anos, enquanto a das mulheres passou de 23 para 27 anos. Já nos casamentos homoafetivos, em 2014, a idade média observada foi de 34 anos tanto para homens quanto mulheres.

A pesquisa do IBGE indica que, entre 2013 e 2014, a variação no número de uniões civis foi 5,1%, o que, em termos absolutos, representou 53,9 mil casamentos a mais. A relação de uniões civis por mil habitantes de 15 anos ou mais de idade, ficou em 7,14 no ano passado, uma relação que se mantém estável desde 2006.

O levantamento indica que, nos últimos 40 anos de levantamento de registros de casamentos civis realizados no país – depois das altas taxas de nupcialidade legal observadas na década de 70, quando se registravam, em média, 13 casamentos por grupo de mil habitantes – há uma tendência de queda na taxa de nupcialidade desde a década de 80, quando este indicador passou a apresentar valores em torno de 11 casamentos por grupo de mil habitantes.

Na década de 1990, segundo o IBGE, ocorreu a redução mais acentuada da série, com a taxa passando de 7,96 por grupo de mil habitantes para algo próximo de 7 uniões civis por grupo de mil habitantes no fim do período.

Os registros de casamentos entre os cônjuges masculino e feminino ocorreram em maior número na Região Sudeste, onde foram contabilizados 533 mil casamentos, o equivalente a 48,4% do total do país, seguido das regiões Nordeste, com 23,5%; Sul, com 12,5%; Centro-Oeste, com 8,4%; e Norte, com 7,2%.

Já no que diz respeito às unidades da federação, São Paulo apresentou o maior percentual de registros de casamentos (55,4%) e, em proporções ligeiramente menores, o destaque ficou com o Paraná (46,6%), Goiás (46,5%) e Pará (40,6%). No outro extremo, as menores proporções foram constatadas no Amapá (2,6%), Roraima (3,2%) e Sergipe (3,4%).

Divórcio cresce mais de 160% em uma década

O número de divórcios no país cresceu mais de 160% na última década. Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgados hoje (30) pelo IBGE, indicam que, no ano passado, foram homologados 341,1 mil divórcios, um salto significativo em relação a 2004, quando foram registrados 130,5 mil divórcios.

Os dados indicam que em 1984, primeiro ano da investigação, a pesquisa contabilizou 30,8 mil divórcios. Já em 1994, foram registradas 94,1 mil dissoluções de casamentos, representando um acréscimo de 205,1%. E, em 2004, o aumento foi percentualmente menor, 38,7%, com 130,5 mil divórcios.

Na avaliação do IBGE, a elevação sucessiva, ao longo dos anos, do número de divórcios concedidos revela “uma gradual mudança de comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo

com maior naturalidade e a acessar os serviços de Justiça de modo a formalizar as dissoluções dos casamentos”.

Nas últimas três décadas (de 1984 a 2014), o número de divórcios cresceu de 30,8 mil para 341,1 mil, com a taxa geral de divórcios passando de 0,44 por mil habitantes na faixa das pessoas com 20 anos ou mais de idade, em 1984, para 2,41 por mil habitantes em 2014. A maior incidência de divórcios deu-se no Distrito Federal (3,74 por grupo de mil) e a menor no Amapá (1,02).

A idade média das mulheres na data da sentença do divórcio, em 2014, era 40 anos, enquanto a dos homens era 44 anos. Apesar de persistir a predominância das mulheres na responsabilidade pela guarda dos filhos menores de idade a partir do divórcio (85,1%), em 2014, a pesquisa detectou um crescimento de 3,5% nos pedidos da guarda compartilhada, em 1984, para 7,5%, em 2014.

Número de uniões homoafetivas alcança 4.854 em 2014 e apresenta aumento de 31%

Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgados hoje (30), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que foram realizados no ano passado 4.854 casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, o que representa aumento de 31,2%.

Foram 1.153 uniões homoafetivas a mais que em 2013. No total, em 2014, os casamentos homoafetivos representaram 0,4% do total de casamentos efetuados no país. Os dados sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo vêm sendo levantados pelo IBGE há apenas dois anos.

Dentre os casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, verificou-se que 50,3% eram entre cônjuges femininos e 49,7%, entre cônjuges masculinos.

O maior número de uniões homoafetivas deu-se na Região Sudeste, com 60,7% do total; seguida, em proporções bem menores, pelas regiões Sul (15,4%); Nordeste (13,6%); Centro-Oeste (6,9%); e Norte (3,4%).

Entre as unidades da Federação, de acordo com a distribuição percentual regional, São Paulo evidenciou a maior concentração percentual de uniões homoafetivas, registrando 69,6% do total da Região Sudeste, seguido de Santa Catarina, com 45,7%; Goiás registrou 39,0% das uniões homoafetivas da Região Centro-Oeste, seguido do Distrito Federal, com 38,7%. Na Região Norte, o maior número desse tipo de união foi registrado no Pará, com 34,7%.

Nielmar de Oliveira é repórter da Agência Brasil

Neste 25 de novembro, data que marca o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, poderíamos falar de múltiplas formas de violência que atingem as mulheres. Para as mulheres negras a violência é incrementada pelo racismo. Para as lésbicas, pela lesbofobia. Para as trans, pela transfobia. Eu poderia falar das mulheres trabalhadoras que sofrem com assédio moral, que também é um tipo de violência. Das mulheres que não querem ser mães e sofrem a violência de se submeter a um aborto clandestino ou de criar seus filhos sozinhas. Das jovens que andam na rua amedrontadas pelo fantasma do estupro…. São tantas as formas de violência!

Mas hoje pela manhã, lendo os jornais me deparei com uma notícia no jornal Zero Hora: UMA MULHER FOI ASSASSINADA A CADA TRÊS DIAS neste ano na Região Metropolitana de Porto Alegre. Não é uma estimativa, é o que ocorreu! Uma realidade que, infelizmente, não é só gaúcha. O depoimento da delegada Rosane de Oliveira, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, ilumina esta tragédia: “Há muito ciúme, sentimento de posse e relação de domínio e de controle total. Relações que eram para ser marcadas pelo afeto acabam destruídas pelas características machistas. Muitas vezes com o álcool ou com as drogas ilícitas como combustível, homens matam mulheres com a ótica machista e possessiva do tipo ‘se não for minha, não será de ninguém’”.

É preciso dizer bem claramente: o machismo é violento, o machismo mata! Acabar com ele seria uma passo gigante no combate à violência contra as mulheres. E nós, mulheres, que somos as vítimas, também temos em nossas mãos o poder para impulsionar a mudança. Somos nós que educamos os homens. Eles são nossos filhos, sobrinhos, netos e também nossos alunos nas escolas. A primeira lição é esta: as mulheres não pertencem aos homens. Educação e a linguagem são fundamentais na mudança desta (falta de) cultura da posse. Proponho então que a gente não aceite mais a definição “esta é a minha mulher”, tão repetida por maridos e namorados sempre que se referem às suas companheiras.

Não, não somos mulheres de ninguém. Podemos sim ser esposas, companheiras, namoradas, mas enquanto mulheres não somos de ninguém, pois não temos dono!

Luciana Genro é presidente da Fundação Lauro Campos

As artes e a medicina ficam um tanto mais tristes com a morte de Oliver Sacks, autor de clássicos que revelaram ao mundo de uma maneira acessível e poética, através da literatura e do cinema, mistérios sobre o cérebro e o corpo humano. Acima de tudo, se esforçava em nos explicar o que nos torna seres humanos, a relação entre a nossa mente e a nossa vida.

Sua obra aproximou milhões às pessoas que a sociedade considera como diferentes, e defendia a identidade positiva, que a compreensão daquelas realidades pode nos ensinar o que a vida tem de valioso e nos permitir vivê-la mais intensamente. Oliver é exemplo de vida e superação, e sua obra é prova da profunda empatia que sentia por aqueles que sofriam; e ele também sofria! Em sua autobiografia, publicada no Brasil pela Companhia das Letras, revelou ter ouvido de sua mãe que era uma aberração e que jamais deveria ter nascido. Oliver havia revelado ao pai, no final da adolescência, ser homossexual. Diante das repressões sobre a – e contingências da – vida homossexual, viveu 35 anos sem ter relações sexuais, e apenas perto do fim de sua vida encontrou um companheiro.

Sacks é um exemplo de como a compreensão e a tolerância às diferenças transformam o mundo, e seu exemplo sem dúvida o torna imortal na mente e no coração de tod@s os que se inspiram nele!