Nas ruas da Colômbia, América Latina enfrenta seus dilemas

Mesmo diante de tanques e helicópteros, a mobilização popular fez o governo retroceder, derrubando o ministro da Economia. A brutalidade repressiva funcionou como gasolina no fogo do descontentamento e isolou o país internacionalmente

Por Ana Carvalhaes e Israel Dutra

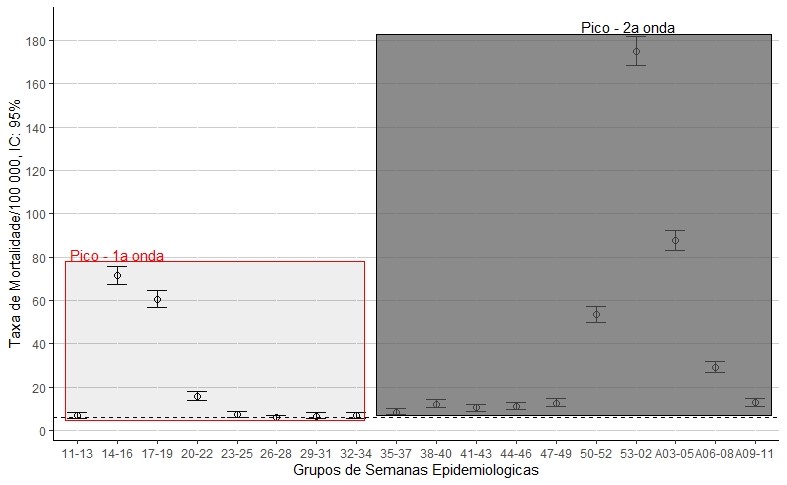

Numa das regiões que mais contribui para a alta global do número de casos e mortes pela Covid-19, em meio ao caos sanitário, desemprego, fome e desigualdade em escalada, trabalhadoras e trabalhadores, estudantes e jovens das periferias urbanas, camponeses, ribeirinhos, povos negros e indígenas encontram formas de se levantar em defesa da vida – contra os planos de austeridade assassina de governos de direita ou centro-direita.

Seja qual for o desfecho momentâneo da situação, o que se passa na Colômbia é simbólico dos grandes dilemas econômicos e político-sociais da macrorregião. Mergulhados em crise global imprevista, destituídos dos ganhos extraordinários do boom das commodities das primeiras décadas do século, governos neoliberais precisam, mais do que nunca, lançar mão de planos de austeridade

Depois das explosões de Equador e Chile em 2019 – que resultou em séria derrota para a direita, nas eleições constituintes -, da resistência ao golpe no Peru em 2020, e do levante paraguaio em março passado – contra a incompetência governamental no trato com a saúde – agora, é a vez da Colômbia. Não é detalhe que entrem em movimento, de forma radicalizada, os explorados do segundo país mais populoso da América do Sul, com tradição histórica de violenta guerra civil, de governos direitistas e bastião militar dos EUA na região.

Unidade inédita

O “Paro Nacional” colombiano de 28-29 de abril abriu um período de protestos massivos cotidianos, numa unidade inédita de movimentos urbanos, rurais, indígenas, ambientalistas e de juventude desempregada – esta, a vanguarda dos enfrentamentos violentos que resultaram em 47 mortes (39 delas pelo famigerado Esquadrão Móvel Antidistúbios, a Esmad), quase 600 desaparecidos, 968 prisões arbitrárias e 12 denúncias de violência sexual por parte das forças de repressão (dados de 14/05/2021).

Urnas andinas projetam sinais contraditórios

A crise econômica global de hoje, sem precedentes, e o acirramento do embate entre EUA e China tornam impossível a repetição de um novo período mais ou menos longo de estabilidade baseado no modelo de uma época em que o mundo crescia e EUA, Europa, China e Rússia coexistiam sem maiores tensões. Os casos do Equador, Bolívia e Chile apontam na direção de um crescente espaço social e político para a construção de alternativas anticapitalistas

Mesmo enfrentando tanques e ataques de helicópteros, a mobilização fez o governo retroceder da reforma tributária que acabou com a paciência popular, derrubando o ministro da Economia. A brutalidade repressiva funcionou como gasolina no fogo do descontentamento, isolou o país internacionalmente (Biden e ONU pediram calma e diálogo, diante da grita contra o massacre), não impediu a continudade dos atos de rua e fechamentos de avenidas e estradas, levando à renúncia da Ministra de Relações Exteriores. Ao mesmo tempo em que incentivava a repressão mais bárbara, o governo uribista de Ivan Duque chamava uma Mesa de Diálogo com entidades coordenadoras do Paro, para simplesmente não oferecer nada em troca da suspensão dos atos. Enquanto isso, Gustavo Petro, líder da Colômbia Humana, de centro-esquerda, e principal figura da oposição, via-se alçado a favorito para as eleições de 2022 e se valia dessa condição para chamar a paz social e desestimular o enfrentamento a Duque. Nas ruas, no entanto, jovens organizados para o confronto desigual diziam que preferiam morrer de tiro lutando, do que morrer da Covid-19 e fome.

Dilemas continentais

Seja qual for o desfecho momentâneo da situação, o que se passa na Colômbia é simbólico dos grandes dilemas econômicos e político-sociais da macrorregião.

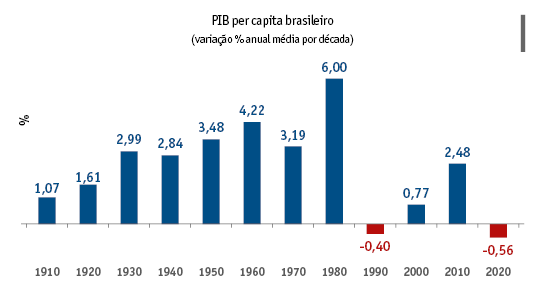

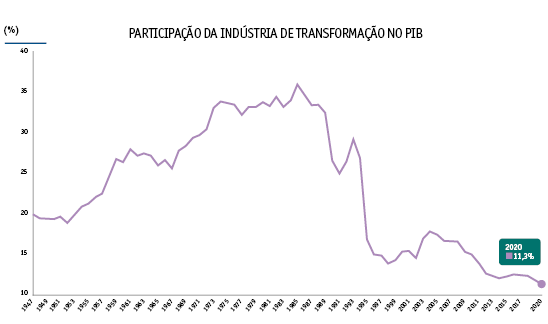

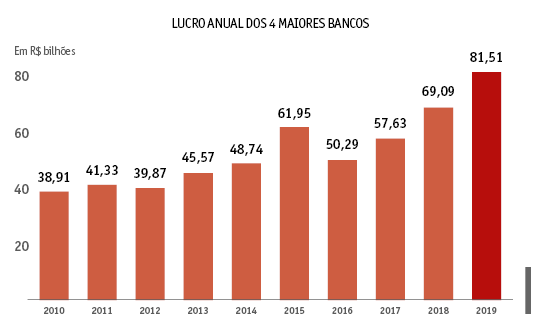

Mergulhados em crise global imprevista, destituídos dos ganhos extraordinários do boom das commodities das primeiras décadas do século, governos neoliberais precisam, mais do que nunca, lançar mão de planos de austeridade – cortes de gastos sociais, aumento de impostos e preços, privatizações. Nessa toada, enfrentam-se às necessidades cada vez maiores dos povos mergulhados na pobreza e na miséria, multiplicadas graças à recessão recente. Tem toda disposição a impor seus planos à força de fuzis, bazucas, tanques e, agora, helicópteros. Mas em algum momento vem uma faísca, como o aumento de impostos de Duque (ou o aumento do bilhete do metrô de Piñeira, ou como o aumento dos combustíveis por Lenin Moreno), que detona o caldeirão da fúria popular.

Mobilizações contínuas

Fúria e mobilizações, mesmo as heroicas como as levadas adiante na Colômbia, não são suficientes em si mesmas para mudar os rumos trágicos de um continente colonizado pelas finanças globais, adoecido pela Covid-19 e infiltrado pelo fenômeno global das ultradireitas pós-fascistas. Mesmo com a continuidade das lutas sociais, de agora em diante ainda mais prováveis por conta do empobrecimento provocado pela pandemia, não se fechará a contraofensiva neoliberal dos últimos anos, embora as opções direitistas estejam menos fortes que há dois, três anos e possam se debilitar ainda mais com novos embates nas ruas e urnas.

A catástrofe pandêmica, do rio Grande à Patagônia, não tem impedido que as lutas e os embates político-ideológicos se expressem no terreno das eleições. O Chile é sem dúvida o exemplo mais avançado: o resultado da “megaeleição” de 15 de maio exibe uma derrota fragorosa da direita – que não conseguiu os dois terços de deputados constituintes necessários para vetar avanços antineoliberais -, derrotou igualmente a “esquerda comportada” da aliança Concertação (Partido Socialista e Democracia Cristã), que governou o país por 24 anos (1990-2010 e 2014-2018); alavancou forças de esquerda alternativas, como Partido Comunista e os agrupamentos do que foi a Frente Ampla. Mas, acima de tudo, representou a invasão da institucionalidade chilena pelos chamados “independentes”, entre os quais muitos de esquerda anticapitalista.

O fenômeno do independentismo no Chile – candidatos que se alçaram por fora dos partidos, via listas de partidos de esquerda, movimentos sociais ou chapas comunitárias, e agora são constituintes, governadores, prefeitos e vereadores –, somado à grande abstenção (perto de 60%), confirma a dimensão e profundidade da crise de representatividade do sistema político chileno dos últimos 31 anos. A composição da Convenção expressa também o tamanho da vitória popular que foi a Constituinte naqueles moldes: paridade de gênero, participação garantida aos povos indígenas (17 cadeiras em 155), possibilidade de candidaturas e coalizões alheias aos partidos tradicionais. Algo que só se explica pela grandiosidade do levante antissistêmico de outubro de 2019.

E as outras eleições na região?

Foi no mesmo contexto de placas sociais tectônicas se mexendo no interior das sociedades, que aconteceram eleições em outros dois países andinos no início de abril. No Equador, o banqueiro Guillermo Lasso venceu no segundo turno Andrés Arauz, herdeiro de Rafael Correa (57,58% a 47,48%), numa virada de jogo em que pesaram o desgaste do correísmo, de um lado, e a crise em torno de possíveis irregularidades no primeiro turno. Naquele, em fevereiro, a ínfima diferença entre Lasso e Yakku Pérez, do Movimento Plurinacional Patchakutik, foi questionada pelos movimentos sociais, reforçando a opção dos indígenas por chamar a um voto nulo “ideológico”. O resultado é que o governo do Equador volta às mãos de um representante direto do empresariado, depois de 35 anos, com um programa frontalmente ultraneoliberal e a terrível contradição de vir a se enfrentar com um povo não derrotado e uma oposição de esquerda amplamente majoritária no Legislativo, que elegeu para presidenta uma deputada do Patchakutik.

O resultado da “megaeleição” de 15 de maio no Chile mostra uma derrota fragorosa da direita – que não conseguiu os dois terços de deputados constituintes necessários para vetar avanços antineoliberais -, derrotou igualmente a “esquerda comportada” da aliança Concertação (Partido Socialista e Democracia Cristã), que governou o país por 24 anos

Na Bolívia, eleições para a chefia dos departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca (onde fica Sucre) e Pando representaram derrotas para o MAS. Seus candidatos perderam em todas as regiões – embora o movimento social e político de Evo Morales continue sendo a única força partidária nacional. No cômputo geral, o MAS ficou com a “gobernación” de três dos nove departamentos do país (Cochabamba, Oruro e Potosí), tal como em 2005. Perdeu em cidades importantes como La Paz (em que venceu para prefeito um ex-ministro de Añez), Cochabamba e a estratégica El Alto. Os números gerais e, em particular, o desempenho de candidatos ligados a movimentos que já foram do MAS ou arrastam bases masistas (como a ex-senadora Eva Copa, agora prefeita de El Alto, e os governadores eleitos de La Paz e Chuquisaca) aumentam a temperatura do debate interno do partido-movimento de Evo, no qual escolhas de candidatos “a dedo” pelo ex-presidente são fortemente questionadas.

Não há “novos ciclos”, nem neoliberal, nem progressista

A crise dos regimes democrático-burgueses latino-americanos (com variações de país a país), aprofunda-se, sem solução a vista, e permite o crescimento aqui e ali das alternativas neofascistas. Tudo indica que as próximas disputas se darão entre opções neoliberais-oligárquicas (mais ou menos debilitadas), de um lado, com herdeiros do chamado “progressismo” que governou a região durante boa parte do atual século.

Neste momento, no entanto, mesmo com a direita derrotada na Bolívia e no Chile, não é possível dizer que se abriu nem é provável que se abra um “novo ciclo” do chamado “progressismo” – categoria sob a qual se classificaram experiências tão distintas quanto os processos da Venezuela e da Bolívia (de frontais rusgas com o imperialismo) e, de outro lado, os social-liberais da Concertação chilena, da Frente

Ampla uruguaia e do PT no Brasil.

O problema é que o relativo êxito daqueles governos se sustentou naquilo em que foi (e é, veja-se a situação atual da Venezuela) a estrutural limitação: nutriu-se do boom das commodities, criando modelos desenvolvimentistas extrativistas, tendentes a reforçar a natureza agrário-exportadora (portanto colonial e depredatória) das economias da região. Para isso, construíram conscientemente coalizões classistas entre forças populares e setores mais ou menos amplos das classes dominantes. Essas últimas desembarcaram desses projetos e não parecem dispostas a experimentá-los novamente. A crise econômica global de hoje, sem precedentes, e o acirramento do embate entre EUA e China tornam impossível a repetição de um novo período mais ou menos longo de estabilidade baseado no modelo de uma época em que o mundo crescia e EUA, Europa, China e Rússia coexistiam sem maiores tensões.

Os casos do Equador, Bolívia e Chile apontam, no entanto, na direção de um crescente espaço social e político para a construção de alternativas anticapitalistas com programas que, surgindo dos embates sociais, avancem nas respostas a desigualdades de todo tipo, ao machismo, ao racismo, à fome, aos regimes corruptos, à violência policial-militar, à destruição do meio-ambiente e ao etnocídio dos povos indígenas.

Ana Carvalhaes é jornalista, fundadora e militante do PSOL.

Israel Dutra é Secretário de Relações Internacionais do PSOL.

- Segundo o Instituto para Estudios de la Paz (Indepaz), que alerta que são números parciais.

- Referência ao uribismo, espectro político de natureza populista de ultradireita e neoliberal, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, de quem Duque é herdeiro direto. Arqui-inimigo da guerrilha em seu país e denunciado por ligações com os grupos paramilitares, Uribe foi ponta de lança da campanha pelo não ao Acordo de Paz com as FARC.

- No período 2014-2018, os partidos da Concertação se somaram ao Partido Comunista Chileno para conformar a coalizão Nova Maioria.

- Embora tenha sido parte da Nova Maioria, que perdeu as presidenciais para a direita de Piñeira em 2018, o PC teve o acerto, durante o levante de 2019, de não aceitar assinar o pacto de transição, com que Piñeira conseguiu o levante dos movimentos em troca da convocação da Constituinte.

- Há vários “campos políticos” entre os chamados independentes: 28 deputadas e deputados da Lista Apruebo Dignidad (Frente Amplio e PC), 27 da Lista del Pueblo (movimentos sociais, comunitários, em geral de esquerda anticapitalista); 11 mais para o centro-esquerda, chamados Independentes Não Neutros; e outros 10 eleitos por fora de qualquer coalizão ou “lista” – num total de 76, ou 49% da Convenção. Se somados aos 17 representantes de etnias originárias (todos os eleitos são de esquerda no sentido amplo), serão 93 votos entre 155, ou 60%. Isso sem contar os 25 eleitos pela Lista del Apruebo (PS, DC e pequenos partidos de centro-direita), identificados com os governos social-liberais da Concertación. A direita, com 37 eleitos, tem razão em temer o que vai ser a nova carta.

Daí para a política partidária, o caminho foi natural. “Comecei a participar de coletivos, tanto de rap quanto os que discutiam políticas públicas e direitos de juventudes, em temas como violência, racismo, machismo dentre outros”. Áurea foi atuar no terceiro setor ao mesmo tempo em que cursava graduação em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Minas Gerais.

Daí para a política partidária, o caminho foi natural. “Comecei a participar de coletivos, tanto de rap quanto os que discutiam políticas públicas e direitos de juventudes, em temas como violência, racismo, machismo dentre outros”. Áurea foi atuar no terceiro setor ao mesmo tempo em que cursava graduação em Ciências Sociais, na Universidade Federal de Minas Gerais.

Danilo Moura é diretor de Articulação Jornal Questões Negras e Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental;

Danilo Moura é diretor de Articulação Jornal Questões Negras e Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental;

Dennis de Oliveira é professor da Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEA), coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC) e do GT Epistemologias decoloniais, cultura e territorialidades do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Coordenador da Rede Quilombação. E-mail: dennisol@usp.br

Dennis de Oliveira é professor da Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEA), coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC) e do GT Epistemologias decoloniais, cultura e territorialidades do Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Coordenador da Rede Quilombação. E-mail: dennisol@usp.br

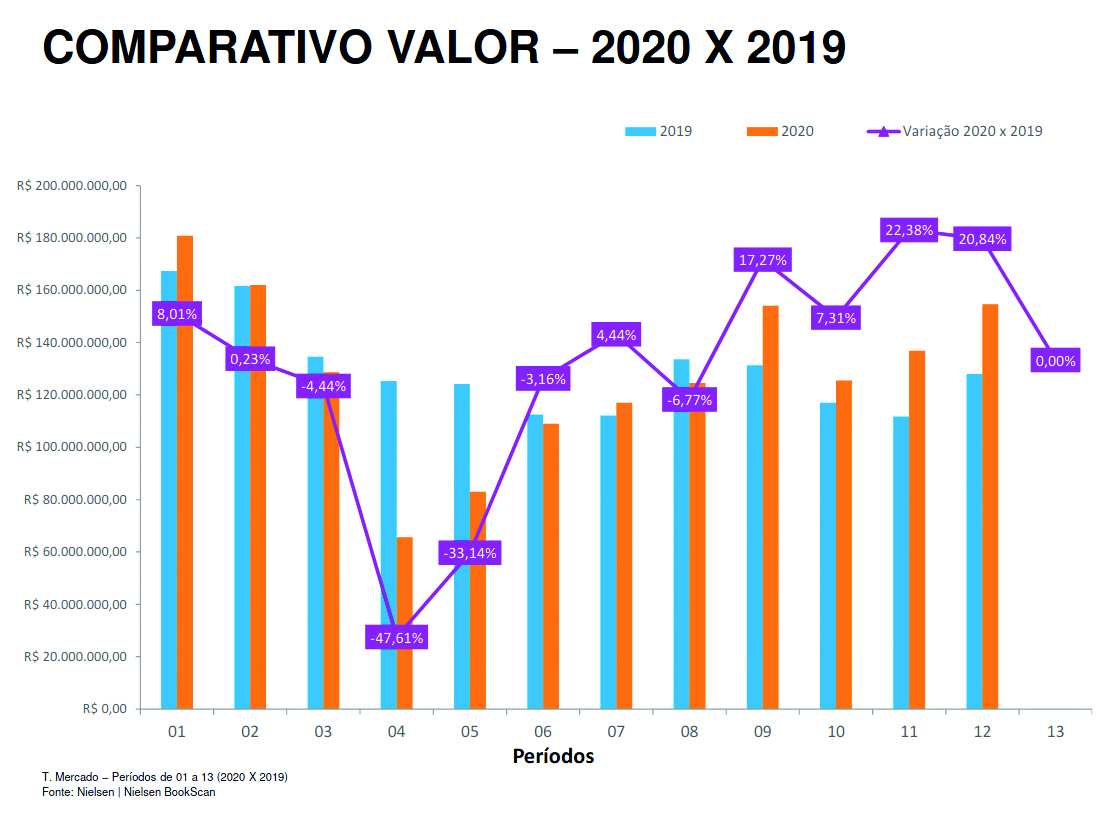

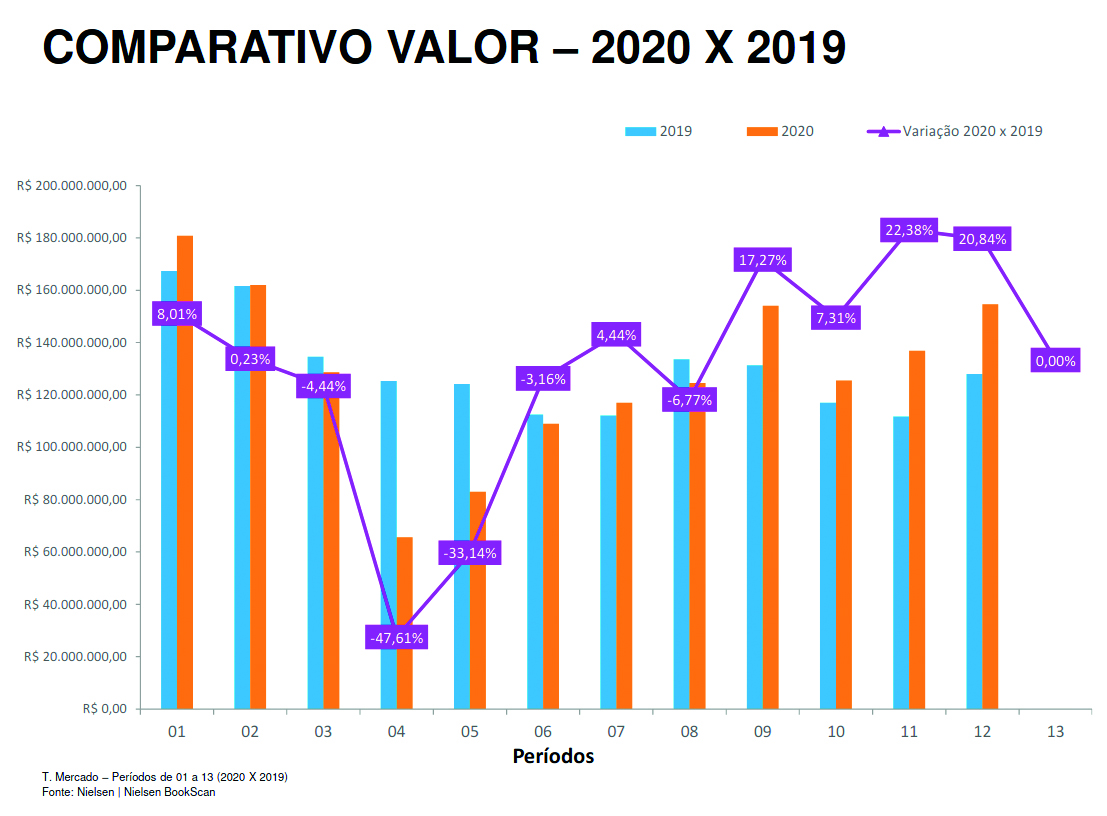

Haroldo Ceravolo Sereza, doutor em Letras pela FFLCH-USP, é fundador de Alameda Casa Editorial, ex-presidente das Liga Brasileira de Editoras (2011-2015) e representante eleito do Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura do município de São Paulo.

Haroldo Ceravolo Sereza, doutor em Letras pela FFLCH-USP, é fundador de Alameda Casa Editorial, ex-presidente das Liga Brasileira de Editoras (2011-2015) e representante eleito do Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura do município de São Paulo.