“O assassinato de Marielle é um crime contra a democracia, um divisor entre civilização e barbárie”, diz Marcelo Freixo

Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, vive sob proteção policial desde que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias, na Assembleia Legislativa do Estado, há 11 anos. O relatório final pediu o indiciamento de 260 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e personagens civis. Freixo liderou ainda duas CPIs, a do tráfico de armas e a dos autos de resistência. Enfrentando uma briga que poucos encaram, Freixo tornou-se alvo visível para grupos perigosos que controlam pedaços do poder público, territórios e inúmeros serviços em bairros populares. A trajetória parlamentar desse professor de História e ativista de Direitos Humanos de 52 anos recebe um crescente reconhecimento popular. Eleito para a Assembleia Legislativa em 2006, com 13.547 votos, ele multiplicou por 13 vezes o desempenho na segunda disputa (2010), alcançando 177.253 sufrágios. Em 2014, a marca quase dobrou, chegando a 350.408 votos. Dois anos depois, Freixo chegou ao segundo turno das eleições municipais do Rio, com 1.163.662 eleitores escolhendo o nome dele (40,64% do total). Perdeu para Marcelo Crivella, numa disputa tremendamente desigual em volume de recursos. Marcelo Freixo exerce o primeiro mandato de deputado federal.

Entrevista concedida para

Francisvaldo Mendes e Gilberto Maringoni

Uma pergunta ronda as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Pedro Gomes, mais de um ano depois das execuções: quem mandou matar? A identificação dos assassinos, em março deste ano, resultou de uma investigação repleta de idas e vindas. O fuzilamento aconteceu numa cidade marcada pela atuação de milícias e grupos criminosos, até mesmo dentro do Estado, oferecendo proteção e serviços que deveriam ser públicos. Encontrar os mandantes e saber das motivações significa desvendar uma teia de claras conotações políticas. Para falar sobre o sentido dessa execução, do andamento das investigações e o que se acumulou até aqui, Socialismo e Liberdade entrevista Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL-RJ e um dos maiores especialistas em segurança pública de todo o país.

“Quem matou Marielle é um assassino profissional e orgânico no crime. É uma pessoa conhecida por quem estuda a segurança pública, é investigado por outras mortes e era traficante de armas. Não há o menor sentido em imaginar que uma pessoa dessas resolva matar por ódio alguém que ele sequer conhecia. Ele não é um assassino vingativo e violento solto na rua; é orgânico no crime. Por isso foi contratado”

Quem mandou matar Marielle?

Acho que essa é a principal pergunta a ser feita agora. Depois de muito sacrifício, a polícia conseguiu descobrir quem apertou o gatilho. Não foi qualquer pessoa. O assassinato da Marielle foi um dos crimes mais bem planejados da história do Rio de Janeiro, e não estou falando de um lugar pouco violento. Temos taxas de homicídio altíssimas e com crime organizado implantado. O crime organizado no Estado se envolve com política e com domínio de território. O Rio apresenta uma circulação de armamentos sem paralelo com outros lugares, nem mesmo com São Paulo. Você imaginar que o crime da Marielle aconteceu aqui não é qualquer coisa. É sinal de que havia uma motivação política.

Não foi um crime de ódio?

É preciso descartar qualquer ideia que foi crime de ódio ou sentimento específico de quem atirou. Quem matou Marielle – Ronnie Lessa – é um assassino profissional e orgânico no crime. É uma pessoa conhecida por quem estuda a segurança pública, é investigado por outras mortes e era traficante de armas. A ficha inclui o fato de ser um PM reformado por um atentado que sofreu, com salário de R$ 7 mil. Morava no mesmo condomínio do Presidente da República, tinha o carro mais luxuoso da vizinhança, casa e lancha em Angra dos Reis. Está com a vida financeira bem resolvida. Ele mata há muitos anos, enriqueceu assim, mas nunca foi investigado por conta do poder político que seu grupo de matadores tem. Trata-se do chamado Escritório do Crime. O nome “Escritório” dá bem um perfil empresarial da atividade. Não há o menor sentido em imaginar que uma pessoa dessas resolva matar por ódio alguém que ele sequer conhecia. Ele não é um assassino vingativo e violento solto na rua; é orgânico no crime. Por isso foi contratado. Seja lá quem cuidou do negócio, contratou bem.

Isso implica a existência de um mandante?

Houve mandante e isso é o mais importante. Quem mandou matar Marielle não mandou matar por ódio à Marielle, especificamente. Pagou um profissional caro e sofisticado. Tanto é que se demorou muito a chegar ao nome dele.

“O assassinato indica, claramente, a existência de um grupo no Rio de Janeiro capaz de matar na disputa política. Se não soubermos quem mandou matar, não saberemos a razão da morte. E esse grupo vai continuar com suas ações. A Polícia Federal me diz que os criminosos se arrependeram muito do crime contra a Marielle, pois não acreditavam que a repercussão fosse tão ampla. Caminhamos para um lugar perigoso em termos de barbárie”

Por que demorou para descobrir o assassino, sabendo que havia uma intervenção militar no Rio?

Há vários problemas nessa investigação. Ela foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pela Delegacia de Homicídios. Era o setor indicado a não ser que se federalizasse a busca, o que não é uma decisão simples e corriqueira. Eu defendo que crimes de milícias sejam sempre investigados pela Polícia Federal. Trata-se de uma mudança legislativa necessária. As polícias locais não têm condições de investigar a própria polícia nesse nível de organização criminosa. A milícia tem, no comando, policiais. É um problema você imaginar que polícia vá investigar polícia.

Mas o fato de o Exército, que é uma força federal, estar no Rio não poderia ter agilizado as investigações?

A intervenção aconteceu, inclusive, sobre as polícias. Durante boa parte do tempo, a investigação foi comandada pelo Exército e a delegacia de homicídios estava submetida à intervenção. O Secretário de Segurança passou a ser o General Richard Nunes. Esse crime é um divisor de águas e revela muito do Rio de Janeiro. É um crime que indica, claramente, que há um grupo político no Rio de Janeiro capaz de matar na disputa política. É um crime contra a democracia! Se nós não soubermos quem mandou matar, não saberemos a razão da morte. E esse grupo vai continuar matando. A Polícia Federal me diz que os criminosos se arrependeram muito de terem matado a Marielle, pois não acreditavam que a repercussão fosse tão ampla. Caminhamos para um lugar muito perigoso em termos de barbárie, em termos de força política de extrema direita, que é capaz de tudo.

Deputado Federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) apresenta a sua candidatura à Presidência da Câmara dos Deputados no púlpito do Plenário Ulysses Guimarães no início da noite desta sexta-feira (1).

O crime organizado está dentro do Estado?

Crime organizado está sempre dentro do Estado, como falo há muitos anos. Isso não quer dizer que seja o único crime ali existente. O tráfico de drogas, com a complexidade e com o trajeto de riqueza, é um crime organizado. O dinheiro do tráfico de drogas está no mercado imobiliário, no mercado financeiro e na bolsa de valores. Não há um mercado paralelo para o dinheiro do crime. Só há um mercado. Mas o varejo da droga, o domínio territorial e a venda têm muito pouco de crime organizado. O domínio de um território – por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro – é um poder absolutamente local em um mundo cada vez mais globalizado. A quantidade de armas não define a organização de nenhum crime. Para mim, quanto menos organizado é um crime, de mais armas ele precisa, pois você vai enfrentar apenas uma questão territorial, ou militar, e não uma questão política e financeira. Quanto menos armas você utiliza no domínio de atividades criminosas, mais organizado você é, por estar dentro de uma lógica de mercado de poder. Essa é a lógica do Gramsci quando fala em hegemonia. A relação entre convencimento e coação se dá de acordo com a possibilidade de se exercer a hegemonia. Claro. O crime verdadeiramente organizado tem braços muito profundos dentro do Estado. Não só na máquina pública, mas nos negócios. Por isso que, quando presidi a CPI das milícias, em 2008, nós criamos um conceito. As milícias tinham pouco tempo de existência, mas elegeram vereadores em 2004 e deputados em 2006, quando fui eleito. A milícia, claramente, leva-me a um conceito de “Estado leiloado”, que é o contrário de “Estado paralelo”. É muito comum, no vocabulário da criminologia, você ouvir a ideia de Estado paralelo. Acho que o Estado paralelo não existe. Só existe um Estado. O que você tem é domínio territorial armado, e isso não é Estado paralelo. Sempre lembro do seguinte: na eleição de 2006, havia uma facção no Complexo do Alemão com um grande líder preso há anos. O irmão dele foi candidato a deputado, teve seis mil votos e não foi eleito. No mesmo ano, Sérgio Cabral ganhou a eleição no primeiro turno, com 76% dos votos naquela região. Quem controlava o local era a facção ou o PMDB? Faço sempre essa pergunta para quem quer discutir crime organizado.

“Para mim, quanto menos organizado é um crime, de mais armas ele precisa, pois você vai enfrentar apenas uma questão territorial, ou militar, e não uma questão política e financeira. Quanto menos armas você utiliza no domínio de atividades criminosas, mais organizado você é, por estar dentro de uma lógica de mercado de poder.”

E como você classifica a milícia?

Milícia não é Estado paralelo, é Estado leiloado. Porque esses caras dominam o território militarmente. Se tiver que matar, eles matam, e matam muito, têm grandes taxas de homicídio. Mas eles não têm a ostensividade das armas, até porque eles são, em suas cabeças, agentes públicos na área de segurança, e dominam diversas atividades econômicas desse lugar. Por que a milícia é um grande salto organizacional do crime? Porque é a primeira vez em que um grupo transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Todo miliciano é dono de um centro social. Então, eles têm a mão do terror e a mão do favor. Aí nasce um espírito de máfia no Rio de Janeiro. E eles elegem gente e não somente deles. É uma máquina eleitoral muito forte e com muito dinheiro.

Vamos esmiuçar mais a questão do domínio territorial. Em abril de 2019, desabou um edifício em Muzema e revelou-se que a construção era de responsabilidade das milícias. Isso representa um controle não apenas do território, mas também de todo o aparato legal de regularização do solo e da urbanização?

Dominam tudo. Ali, por exemplo, eles têm controle de factoring, emprestam dinheiro a juros e funcionam como um banco. Além disso, formam imobiliárias, constroem prédios sem fiscalização e cobram pela segurança. Como se não bastasse, controlam todas as TVs a cabo, com sinais clandestinos, o fornecimento de gás e o transporte alternativo. Você tem ideia de quanto isso vale em dinheiro? E eles transformam todos os negócios em domínio eleitoral.

Rio de Janeiro – Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Ao mesmo tempo, isso não torna as milícias populares? Não são vistos como gente eficiente para a resolução de pequenos e grandes problemas?

Quando a gente começou a chegar às milícias em 2008, tive dificuldade em abrir a investigação. Primeiro, porque as milícias estavam presentes na Assembleia Legislativa. Havia deputados milicianos poderosos. Tive dificuldade porque, na sociedade, existia a ideia de que a milícia era um mal menor. Ela, pelo menos, expulsava o tráfico e mantinha ordem. Isso se combina com o discurso da assistência. E, claro que tem apelo popular. Eles são donos de centros sociais e fazem atendimento às pessoas. Ao mesmo tempo, tem a extorsão e a violência. Então, por exemplo, você só compra gás com eles e o gás é mais caro. Você tem que pagar a taxa de segurança, pois se não pagar, perde a sua casa. Assim, há a extorsão e a violência, mas tem a ideia de que, se fosse o tráfico, seria pior. Não existe a perspectiva de o Estado funcionar direito, por isso digo que temos um Estado leiloado. Eles se assumem como Estado, até porque são figuras da segurança pública, são agentes públicos, são funcionários públicos. É um grupo criminoso absolutamente próximo à lógica das máfias. E como a gente consegue começar a quebrar isso? Você vai mostrando o enriquecimento deles, a altíssima taxa de homicídios nas áreas, o terror, o medo e, de um tempo para cá, nas áreas de milícia, começa a ter tráfico, por causa de dinheiro. A grande eficiência da CPI das milícias foi ter mudado a opinião pública sobre as milícias.

“As milícias continuam crescendo territorialmente e financeiramente no Rio de Janeiro porque não se mexeu em suas estruturas econômicas. Milícia é um bom negócio.”

Essa virada aconteceu?

Aconteceu. Hoje, ninguém defende milícia no Rio de Janeiro, tirando o Bolsonaro.

E como eles ganharam a eleição em alguns territórios? O Witzel, por exemplo, elegeu-se auxiliado pela milícia?

O Witzel vai a tudo quanto é lugar. Não foi só por causa de milícia, não. Nas áreas de milícias, claramente, ele tem o apoio desses grupos. Mas ele ganhou na zona sul inteira, ganhou em tudo quanto é lugar. Ele acompanha o fenômeno Bolsonaro. Mas a milícia tem perdido força eleitoral. Por exemplo, em 2006 e 2008, eles elegeram parlamentares. Em 2010, já não elegeram. Não há deputados eleitos por eles, apesar de fazerem campanha e dominarem militarmente os locais.

“Milícias são grupos armados que dominam territórios e, ao dominar territórios, dominam atividades econômicas desses territórios. A chefia das milícias, em boa parte, é formada por agentes públicos ou ex-agentes públicos da área de segurança. São policiais militares, policiais civis, bombeiros, membros do Exército, ou PMs expulsos da corporação.”

Eles perderam representação?

Perderam. Para você ter uma ideia, quando eu presidi a CPI das milícias, a gente indiciou vários deputados e vereadores. Todos foram presos. Foram 260 pessoas presas diretamente, na CPI. Deputado saiu algemado, vereador saiu algemado. Os donos de milícia pararam de se candidatar e passaram a apoiar outros postulantes. Ficou perigoso para eles. Foi uma pancada grande. O relatório da CPI traz 58 propostas concretas para reduzir o poder das milícias. Sem tirar o domínio territorial, econômico e político deles, só prender não resolve. Como em qualquer máfia no mundo.

A ascensão de Bolsonaro é um fenômeno extremamente complexo, mas representa também uma ascensão das milícias?

Mais ou menos. As milícias continuam crescendo territorialmente e financeiramente no Rio de Janeiro porque não se mexeu na estrutura econômica deles. Milícia é um bom negócio. A expressão política da milícia, depois da CPI, cai, e agora começa a ter o risco de voltar a crescer, por causa da eleição do Bolsonaro. É o contrário.

Como se define a milícia?

São grupos armados que dominam territórios e, ao fazerem isso, dominam atividades econômicas desses territórios. A chefia das milícias, em boa parte, é formada por agentes públicos ou ex-agentes públicos da área de segurança. São policiais militares, policiais civis, bombeiros, membros do Exército, ou PMs expulsos da corporação. São grupos que, ao dominar as atividades econômicas, dominam as atividades sociais desses lugares, e que transformam o domínio territorial em domínio eleitoral. Isso é milícia. É muito comum o pessoal dizer que segurança privada é milícia. Não é. Nas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, o cara bota uma cancela, bota um colete e faz segurança do bairro. Isso não é milícia.

Pela sua definição, pode-se dizer que milícia é um grupo muito mais político do que militar?

Ele é militar e político. O domínio territorial é militar e armado, mas não é ostensivo. Por exemplo, se a polícia for fazer agora uma blitz em uma área de milícia, não vai encontrar ninguém trocando tiro com a polícia. Eles não disputam o domínio daquele território com a polícia, porque, inclusive, são policiais! Eles não vão enfrentar o Estado, eles são do Estado.

“O Exército não ocupa área com milícia. Não se investiga ou se enfrenta militarmente a milícia. É preciso fazer um serviço de inteligência, identificar quem são as pessoas e fazer as prisões. E como você retoma uma área de milícia? Tirando da milícia o papel econômico, com o Estado assumindo suas funções. Para isso, o poder público teria de colocar posto da prefeitura, saúde preventiva, investimento, transporte público e regularizar o fornecimento de gás.”

Por que o Estado não retoma esses lugares?

Porque não se toma esses lugares agindo militarmente. E o Estado só sabe operar a segurança pública militarmente. Não há investimento em inteligência.

A UPP não resolveu?

Não. Primeiro, porque não teve UPP em área de milícia, o que já era sintomático. E por quê? Porque não interessa. Eles botaram uma UPP onde os jornalistas de O Dia foram torturados, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Muito simbólico. As UPPs são, todas, em áreas de tráfico. E todas na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Qual foi o papel do Exército nessas áreas?

O Exército não ocupa área com milícia. Qual foi a grande operação do Exército contra área de milícia? Não tem. Porque não se investiga ou se enfrenta militarmente a milícia. É preciso fazer um serviço de inteligência, identificar quem são as pessoas e fazer a prisão. E como você retoma uma área de milícia? Tirando da milícia o papel econômico, com o Estado assumindo. Agora, na Muzema, cai o prédio, a sociedade está enfurecida com a milícia porque as pessoas morreram. Era hora de o Estado entrar ali e falar: “Acabou a milícia aqui”. Para isso, o poder público teria de colocar posto da prefeitura, saúde preventiva, investimento, transporte público e regularizar o fornecimento de gás.

“A segurança não entrou no horizonte da esquerda. E aí, a direita pega a segurança como um tema dela e constrói uma narrativa sobre o medo, sobre as cidades, uma narrativa policial, quase que restringindo a segurança a um debate sobre polícia. Permitimos que essa lacuna ficasse aberta.”

Mas, operacionalmente, para entrar com posto de saúde e escola, tem que entrar com uma cobertura militar.

Claro. Tem que ter a Polícia Militar lá, como em qualquer lugar. Mas tem que tirar o braço econômico da milícia. Vai tirar o braço econômico da milícia? Por que não fazem isso agora?

Qual o significado de Flávio Bolsonaro ter contratado Queiroz em seu gabinete de vereador?

É grave. As pessoas me perguntam: “O que você acha do cara que matou a Marielle ser vizinho do Bolsonaro? Isso não é grave, não é um indício?”. Acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu não posso garantir quem são todos os vizinhos do prédio em que moro, não sou responsável por isso. Daqui a pouco, descobrem que um grande traficante de armas reside no mesmo prédio que moro, e aí eu, que disse que o Bolsonaro tinha que explicar isso, vou ter que me explicar também. Se você me perguntar o nome e a cara dos meus vizinhos, eu não sei. Não encontro as pessoas, não sei quem são. Então, você não pode ser leviano. Mas Bolsonaro tem que responder pelo que sempre fez e disse. Ele defendeu a legalização das milícias no mesmo momento em que eu estava liderando a CPI. Quando falo “Bolsonaro”, estou falando do clã. O Bolsonaro defendeu os grupos de extermínio abertamente. Sempre defendeu os autos de resistência, ou seja, a ação letal da polícia. Sempre fez isso, sempre se aproximou ideologicamente da defesa da violência institucional. O Queiroz, um ex-braço direito do Jair, vai trabalhar com o Flávio. Trata-se de um policial militar que trabalhou em batalhões muito violentos. Ele serviu junto com o Ronnie Lessa, o matador da Marielle, com o Adriano Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, e com o Cláudio Luiz Oliveira, o policial que está preso por ter sido mandante da morte da juíza Patrícia Acioli [assassinada em 2011, em Niterói, por sua atuação dura contra traficantes e policiais corruptos]. Há um setor de gente muito perigosa que sempre teve relações com a família, por meio do Queiroz. O Flávio, quando vereador, homenageou Adriano com uma medalha – e o Adriano hoje é um foragido – dentro da prisão, respondendo por homicídio. Até foi, posteriormente, absolvido, mas, na época, estava preso. Essas relações todas são muito graves.

Qual a relação de grupos de extermínio com a milícia?

São duas coisas completamente diferentes. Grupos de extermínio são históricos no Rio de Janeiro. Existiram vários, principalmente na área da baixada fluminense. São policiais, na maioria das vezes, contratados para fazer um serviço de extermínio. Então, por exemplo, comerciantes locais contratam para matar algum assaltante. A milícia é de outra natureza. A milícia não é contratada por comerciantes. Ela é dona do lugar e o comerciante paga à milícia para continuar sendo comerciante. A milícia muda a natureza da relação. Ela é muito mais sofisticada.

A esquerda nunca conseguiu tratar corretamente a questão da segurança. Como você vê isso?

É um erro histórico que a esquerda cometeu. Acho que, quando pensamos a Constituição de 1988, tivemos uma enorme preocupação com educação, com saúde e com terra. A segurança não entrou no horizonte da esquerda. E aí, a direita pegou a segurança como um tema dela e constrói uma narrativa sobre o medo, sobre as cidades, uma narrativa policial, quase que restringindo a segurança a um debate sobre polícia. Permitimos que essa lacuna ficasse aberta. É claro que a gente tinha que debater saúde, educação, mas a gente não atentou para a ideia de que o mundo se tornava cada vez mais urbano, e que um dos grandes desafios da vida urbana é o da segurança. E que seria necessário propor algo diferente da direita, que haveria também disputa, como há disputa na concepção de saúde, de educação, de segurança. O maior mecanismo de eleição de deputados conservadores hoje é a igreja e a segurança.

Igreja?

Nós também tivemos uma incapacidade religiosa muito grande, pois ficamos na teologia da libertação, e não entendemos o crescimento do mundo pentecostal e a nova formação religiosa das periferias. Demoramos muito a entender que ali há um elemento de pertencimento social muito profundo. Perdemos a sensibilidade religiosa e de segurança. É muito grave. Quando, hoje, você vê naturalizada a ideia de que Direitos Humanos é direito de bandido, temos uma sofisticação do debate. Não se permite a existência de outro elemento capaz de pensar a segurança que não a lógica militar, da polícia. Nessa matriz, só pode falar de segurança quem pega em armas. Os ataques mais violentos que sofro são nessa área. E estudo segurança há 30 anos.

Apesar das diferenças evidentes entre religião e segurança, é possível dizer que ambas, de certa maneira, cobrem a insuficiência do Estado como ente público? Uma pela sociabilidade e acolhimento e outra pela ausência de ação do Estado?

Claro que sim. São discursos que se aproximam, porque o mundo religioso também lhe oferta segurança. Seja a segurança espiritual, de pertencimento, afetiva, ou seja a segurança de querer um mundo mais estável, onde eu possa me sentir melhor.

Mesmo que a defesa de Lula Livre fosse ultraminoritária, o que não é, porque pelo menos metade da população se posiciona contra a prisão dele, sendo uma causa justa estaríamos comprometidos com ela. Claro que na classe média a defesa de Lula Livre permanece, por enquanto, minoritária. Contudo, ceder às pressões da classe média não pode ser a bússola da esquerda. Uma esquerda que não tenha coragem de lutar em condições de minoria não poderá nunca vencer.

Mesmo que a defesa de Lula Livre fosse ultraminoritária, o que não é, porque pelo menos metade da população se posiciona contra a prisão dele, sendo uma causa justa estaríamos comprometidos com ela. Claro que na classe média a defesa de Lula Livre permanece, por enquanto, minoritária. Contudo, ceder às pressões da classe média não pode ser a bússola da esquerda. Uma esquerda que não tenha coragem de lutar em condições de minoria não poderá nunca vencer.

Impeachment: o povo é

Impeachment: o povo é

Desde a década de 1980, o ataque capitalista às instituições do Estado de Bem-Estar Social e do Estado Desenvolvimentista assumiu ares de um movimento social que integrou parte dos trabalhadores, particularmente das camadas médias brancas: o neoliberalismo. Em geral, como no Brasil contemporâneo, tais camadas queriam o neoliberalismo contra os mais pobres e mais negros, não contra si mesmas.

Desde a década de 1980, o ataque capitalista às instituições do Estado de Bem-Estar Social e do Estado Desenvolvimentista assumiu ares de um movimento social que integrou parte dos trabalhadores, particularmente das camadas médias brancas: o neoliberalismo. Em geral, como no Brasil contemporâneo, tais camadas queriam o neoliberalismo contra os mais pobres e mais negros, não contra si mesmas.

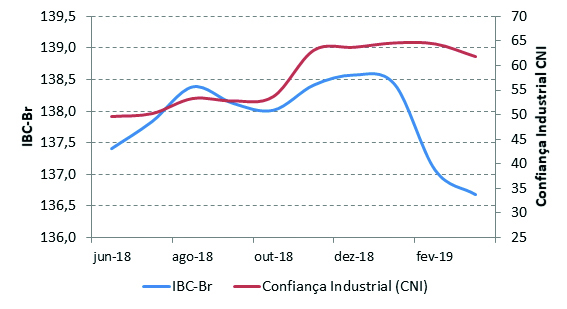

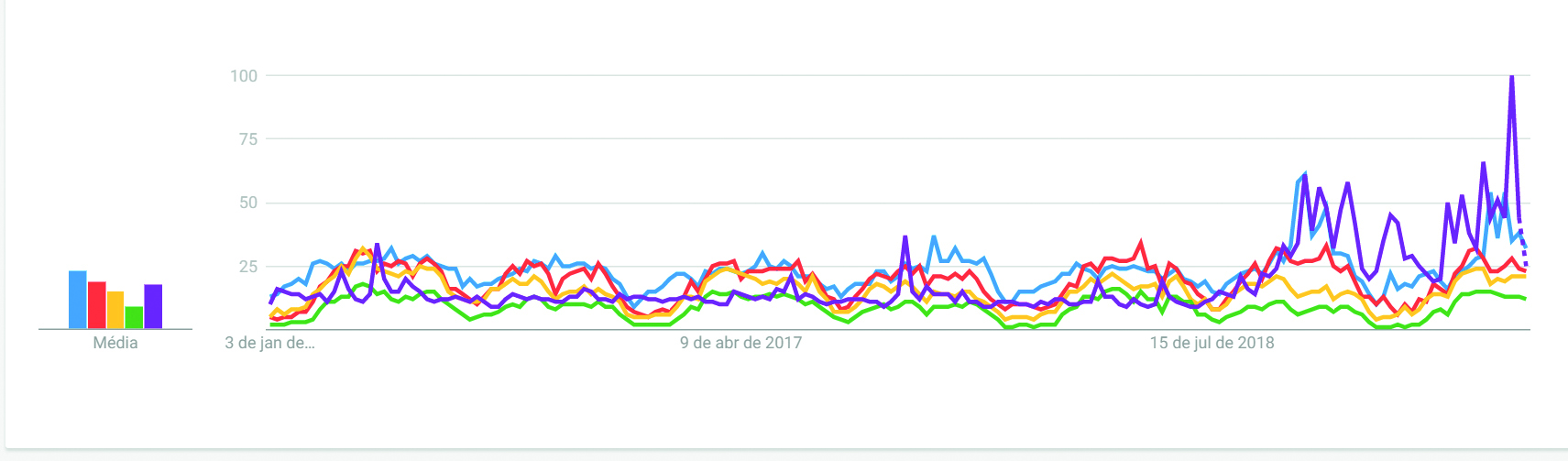

Figura 3

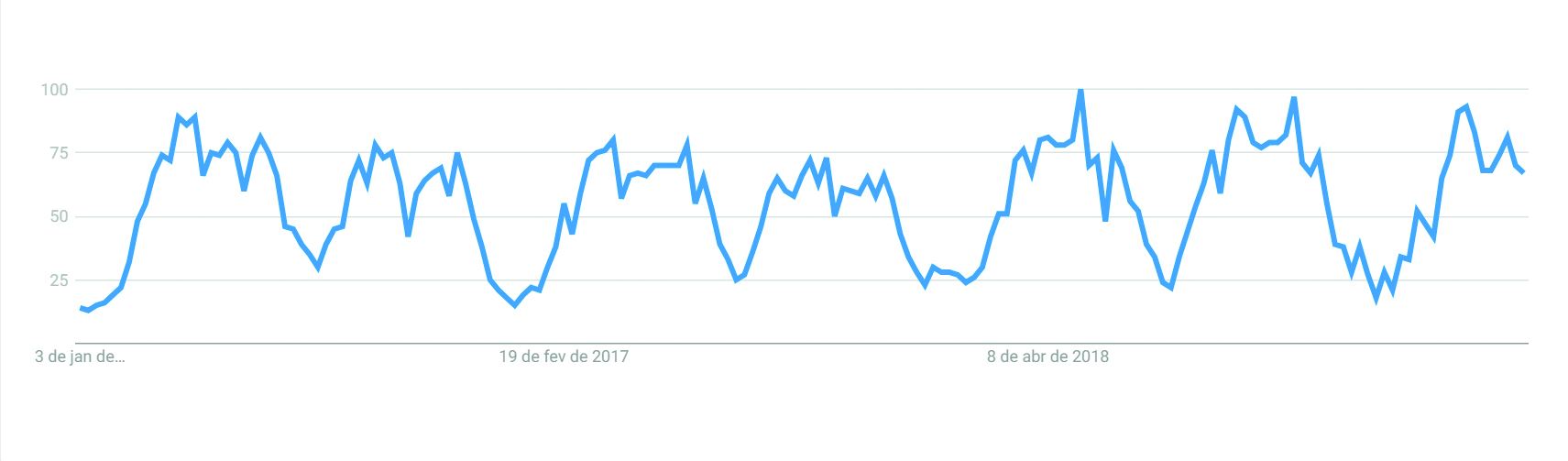

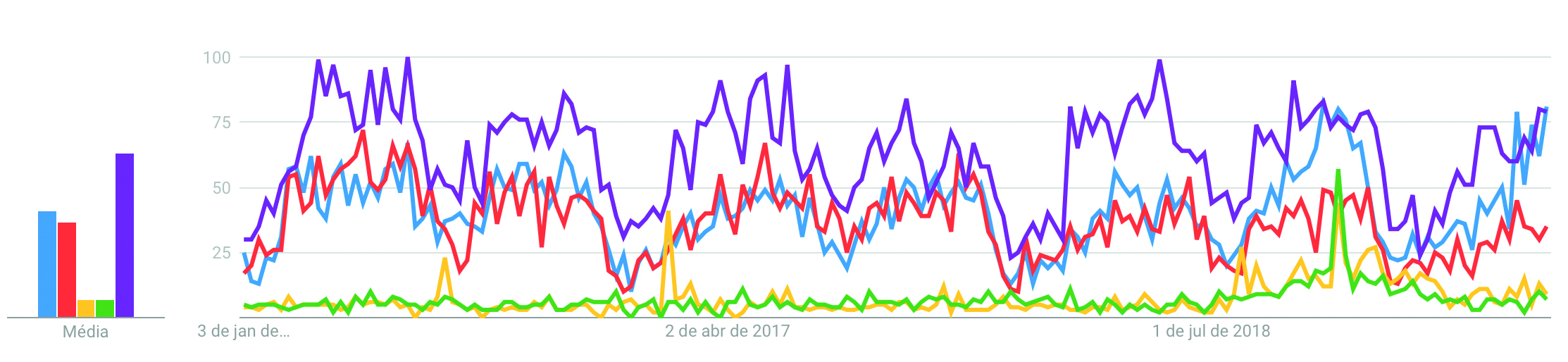

Figura 3 Figura 4

Figura 4

O que apresentamos nesta edição são insumos para pensar e agir com condições necessárias para superar esse período difícil e repleto de desafios a todas as pessoas. O governo atual amplia as limitações, aposta na individualização, apresenta saídas que interessam aos grandes banqueiros e investidores. Nós apostamos em organização e temos convicção de que ações coletivas para ampliar as mobilizações são as bases para superar o momento pelo qual vivemos.

O que apresentamos nesta edição são insumos para pensar e agir com condições necessárias para superar esse período difícil e repleto de desafios a todas as pessoas. O governo atual amplia as limitações, aposta na individualização, apresenta saídas que interessam aos grandes banqueiros e investidores. Nós apostamos em organização e temos convicção de que ações coletivas para ampliar as mobilizações são as bases para superar o momento pelo qual vivemos.