Reforma da Previdência:

a vez do cada um por si!

A disputa em torno das mudanças nas regras das aposentadorias esconde uma dinâmica perversa: a Previdência deixa de ser um direito público, solidário e universal e um mecanismo de distribuição de renda. Em seu lugar, entra o regime de capitalização, uma espécie de poupança individual, sem garantia alguma de que, na velhice, o trabalhador terá o suficiente para sobreviver

Por Rosa Maria Marques

economista, professora titular da PUCSP

Trinta e um anos depois da promulgação da chamada Constituição Cidadã, que balanço podemos fazer dos direitos previdenciários da população brasileira definidos na Carta? Se o movimento democrático que encerrou o período da ditadura militar foi coroado de avanços nesse campo, estendendo benefícios aos trabalhadores rurais, adotando o piso de um salário mínimo e introduzindo cálculo do valor da aposentadoria mais favorável aos segurados, entre outros, os anos que se seguiram foram de constantes ataques à Previdência Social.

Lembremos que, mesmo antes da promulgação do texto constitucional, o então presidente, José Sarney, em mensagem televisiva “alertou” a todos que os novos direitos sociais, neles incluídos os previdenciários, iriam levar a uma situação explosiva das finanças públicas.

Duas décadas de reformas

De lá para cá, ocorreram duas reformas previdenciárias, a de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1999) e a de Lula (2003) e, como uma constante, ao longo dos 31 anos, houve vários ajustes alterando as condições de acesso e valores de benefícios.

A reforma de FHC centrou-se no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), introduzindo um redutor do valor do benefício em função da expectativa de sobrevida do segurado no momento da aposentadoria (o chamado fator previdenciário) e a cobrança de uma contribuição sobre os benefícios (uma excrecência em termos previdenciários).

Já Lula dirigiu a reforma para os servidores públicos, implantando um teto para o valor do benefício (no lugar do valor correspondente ao salário da ativa) e introduzindo idade mínima para o requerimento da aposentadoria. Vale lembrar que os aspectos tratados na reforma de Lula foram exatamente aqueles que FHC não conseguir aprovar em 1999. Nessa última fase, contaram com o apoio do Partido dos Trabalhadores.

Esta é a primeira vez que o regime de capitalização é encampado por um presidente da República. A lógica é a mesma que levou à implantação do teto do gasto do governo federal por vinte anos

Mais recentemente, em dezembro de 2016, Michel Temer encaminhou para avaliação do Congresso Nacional proposta que tentava aproximar o RGPS do regime dos servidores, bem como tratar de maneira igual os trabalhadores rurais e urbanos, os homens e as mulheres. Essa “harmonização” entre os regimes e entre as clientelas e gêneros seria feita basicamente mediante os critérios de idade e de tempo de contribuição, alterando substancialmente o valor do beneficio a ser pago. Dada a reação enfrentada junto à população em geral, aos movimentos sociais e mesmo entre os deputados, a proposta inicial foi modificada pela comissão da Câmara e acabou não sendo apresentada ao plenário.

Eis que, com a vitória de Jair Bolsonaro à presidência da República, novamente a reforma previdenciária está em pauta. A proposta elaborada pelo executivo foi encaminhada para a apreciação no Congresso Nacional em 20/02/2019. Além dos aspectos que são retomados e aprofundados da proposta de Temer, tal como a definição de idade, a elevação do tempo mínimo de contribuição e a redução do valor da aposentadoria, chama atenção a desindexação do piso dos benefícios ao salário mínimo e a introdução de um regime de capitalização.

Qualquer desses aspectos mereceria reflexão sobre quais seriam as consequências para os trabalhadores. Sem menosprezar os demais, vamos aqui tratar de apenas um: o regime de capitalização, dada que a adoção implica não só uma mudança qualitativa nos fundamentos da proteção social do país, como na relação do Estado com os cidadãos e as famílias, pois pensa estruturar a sociedade unicamente a partir do indivíduo.

O que está em jogo na discussão atual

Não é a primeira vez que o regime de capitalização é proposto no Brasil. É, isso sim, a primeira vez que essa proposta é claramente encampada por um presidente da República. Em meados dos anos 1990, entre as mais de vinte propostas em discussão sobre a reformulação da Previdência Social, havia aquelas considerando que a proteção social era responsabilidade individual do cidadão.

Situadas no campo neoliberal, justificavam que, somente adotando um sistema privado e de capitalização, as pessoas teriam estímulo para melhorar o rendimento e, por consequência, aumentarem a capacidade de poupança, criando as bases necessárias para a sustentação financeira do desenvolvimento do país. Para os defensores, o financiamento deveria ser unicamente sustentado pelo trabalhador/indivíduo.

No regime de capitalização, as contribuições são depositadas em contas individuais que, ao serem aplicadas junto ao mercado financeiro, devem render juros, ou seja, são capitalizadas. No momento da aposentadoria, o valor acumulado ao longo dos anos é utilizado para prover uma renda mensal ao segurado. Não há nesse tipo de regime, nenhum tipo de solidariedade

Dessa forma, seria eliminado – no entender dessa perspectiva – o desestímulo à contratação no mercado de trabalho, pois os encargos sociais seriam ou eliminados no todo ou sensivelmente diminuídos, o que permitira aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, aumentando as exportações. Além disso, como reconheciam que o mercado não é totalmente perfeito, de forma que alguns indivíduos são submetidos a situações de carência, admitiam a ação assistencial do Estado (MARQUES, BATICHI, MENDES, 2003). Como vimos, especialmente no governo Dilma Rousseff, parte dessa concepção acabou, por linhas tortas, sendo implantada: em 2014, 56 setores de atividade estavam desonerados das cotizações calculadas sobre a folha de salários. Nenhum efeito relevante sobre o nível das exportações do país foi observado.

Apesar da similitude, o centro da defesa pública da reforma previdenciária da equipe de Bolsonaro é outro, distanciando-se, em certa medida, daquela dos anos 1990. É o mesmo que levou à implantação do teto do gasto do governo federal por 20 anos: evitar o crescimento desmesurado da despesa, fruto do envelhecimento da população e da existência de supostos privilégios. Esse é o discurso dos que advogam a necessidade premente de realizar uma alteração substantiva na Previdência Social.

Mas estão enganados aqueles que atentam apenas para isso, muito embora seja de suma importância demonstrar que recursos haveria para financiá-la, caso fosse outro o tratamento com relação aos devedores da Previdência, fosse outra a política de renúncia fiscal, entre outros aspectos.

É importante perguntarmos, por exemplo, qual o motivo de, em meio à manutenção do novo regime fiscal, que congelou o gasto por vinte anos, estar-se propondo a introdução de um regime de capitalização para os novos segurados? Afinal, como sabido, isso resultará na diminuição do fluxo de entrada de recursos à atual Previdência Social, seja ela da clientela que for (dos trabalhadores do mercado formal, dos servidores públicos, dos militares, etc).

Vejamos as razões ocultas. Para isso, é importante se diferenciar o regime de capitalização do regime de repartição.

Solidariedade e individualismo

A Previdência Social brasileira é estruturada enquanto um regime de repartição, de maneira que os trabalhadores e servidores que hoje contribuem financiam ou pagam as aposentadorias e pensões atuais. É um regime solidário, construído com base num pacto entre as gerações. A geração que está trabalhando no mercado formal financia os trabalhadores do passado, hoje aposentados. Pode-se dizer, ainda, que há uma solidariedade vertical, pois os trabalhadores com maiores salários contribuem relativamente mais do que os de menor renda. Isso ocorre mesmo considerando-se a existência de uma alíquota máxima sujeita a teto (de R$ 5.839,45 – para janeiro de 2019).

Isso porque, num regime de repartição, as contribuições obrigatórias pagas pelos trabalhadores e pelos empregadores são definidas como coletivas na sua natureza. Isso implica que não há correspondência direta ou imediata entre o esforço contributivo do trabalhador (o que ele paga ao longo da vida ativa) e o que ele irá receber quando, por exemplo, se aposentar. Há, portanto, uma solidariedade também entre membros de uma mesma geração.

A proteção organizada pelo Estado, da qual o RGPS é um exemplo, constitui um sistema de solidariedade coletiva. Para os críticos desse sistema, a não correspondência perfeita entre as contribuições e o benefício é motivo suficiente para demandar a substituição por qualquer outra forma de poupança privada ou de seguro, que obedeçam às leis de mercado (MARQUES, EUZÉBY, 2005).

No regime de capitalização, não há dispositivos que garantam a complementação necessária para que o segurado receba uma renda básica ou mínima, financiada pelo Estado: ele pode, ao fim da vida ativa, receber um valor absolutamente irrisório

Esse é um dos principais argumentos utilizados junto a segmentos de renda mais alta da população para justificar a adoção de um regime de capitalização. Para os defensores, é irrelevante o fato de o regime de repartição constituir também um mecanismo de distribuição de renda, mesmo que realizado entre os próprios trabalhadores do mercado formal.

Já no regime de capitalização, as contribuições são depositadas em contas individuais que, ao serem aplicadas junto ao mercado financeiro, devem render juros, ou seja, são capitalizadas. No momento da aposentadoria, o valor acumulado ao longo dos anos é utilizado para prover uma renda mensal ao segurado. Quanto maiores forem as contribuições associadas ao trabalhador (dele e do empregador ou somente dele, tal como no Chile) e quanto mais render as aplicações, maior será o valor disponível para financiar a renda de aposentado. O contrário, também é verdadeiro. Não há, portanto, nesse tipo de regime, nenhum tipo de solidariedade.

Além disso, em regimes de capitalização “puros”, isto é, sem dispositivos que garantam a complementação necessária para que o segurado receba uma renda básica ou mínima, financiada pelo Estado, o segurado pode, ao fim da vida ativa, receber um valor absolutamente irrisório. Isso porque os regimes de capitalização geralmente definem a contribuição, mas não o benefício. Sobre este, reina a incerteza. Tudo irá depender (além do montante contribuído) da rentabilidade das aplicações em um horizonte de longo prazo. Rentabilidade que é fruto de mercado extremamente volátil e especulativo.

A instituição de um regime de capitalização pode ser combinada com a existência de uma aposentadoria de base, financiada mediante contribuições ou impostos, de modo que a renda derivada da capitalização constituiria um acréscimo ao valor de base. Não há indícios de que isso esteja sendo pensado pela equipe econômica do governo Bolsonaro. De qualquer forma, é bom lembrar que, na proposta do Banco Mundial dos anos 1990, a aposentadoria de base, de valores modestos, constituiria o primeiro pilar da proteção social por ele concebida. A renda derivada do regime de capitalização o segundo pilar e a poupança individual o terceiro pilar.

Aumento da pobreza e do desamparo

Hoje, em pleno século XXI, sabemos que um dos resultados das reformas previdenciárias realizadas na América Latina, (Chile, 1981; Peru, 1992; Argentina, 1994 – teve reversão para o público em 2007; Colômbia, 1993; Uruguai, 1996; Bolívia, 1998; México, 1997; El Salvador, 1998; Equador, 2001 e República Dominicana, 2003; Costa Rica, 2003, sistema misto; Nicarágua, 2004, sistema misto) foi o aumento da pobreza e do desamparo de parcela importante dos idosos desses países.

Além de ter sido um desastre em termos sociais, principalmente levando em conta o nível de desigualdade de renda existente nos países da América Latina, é preciso lembrar que há um “custo de transição” de um regime para outro e isso também acontece no caso de ele ser misto. Parece no mínimo contraditório propor mudanças que diminuam o fluxo de ingresso de receitas, mantendo-se o gasto contínuo dos atuais aposentados e segurados, quando o governo abraça ferreamente a continuidade do teto do gasto. Quem irá pagar a conta?

Frente a isso, cabe nos perguntarmos o que, de fato, está por trás da proposta de implantação de um regime de capitalização no Brasil?

Individualismo e meritocracia: o “novo” princípio

Deixemos de lado o largo interesse do setor financeiro, nacional e internacional na introdução de um regime de capitalização no Brasil. Isso é por demais evidente. O que queremos chamar atenção é para o fato de os fundamentos desse regime se coadunarem perfeitamente com os valores defendidos pelos ministros que constituem o grupo ideológico de apoio do governo Bolsonaro, a saber, os ministros da Educação, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e das Relações Exteriores. E, evidentemente, estarem de acordo com o pensamento de Olavo de Carvalho.

A sociedade brasileira é profundamente marcada pelo seu passado escravocrata, pelo patriarcado, pelo conservadorismo e pela naturalização do convívio com elevados níveis de desigualdade em todos os planos: de renda, de patrimônio, de acesso aos bens e serviços públicos, etc.

Ao lado disso, há uma forte aceitação do princípio da meritocracia, isto é, o entendimento de que são o esforço e dedicação de cada um que determinam sua inserção na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja no mercado de consumo, e até mesmo na determinação das relações pessoais.

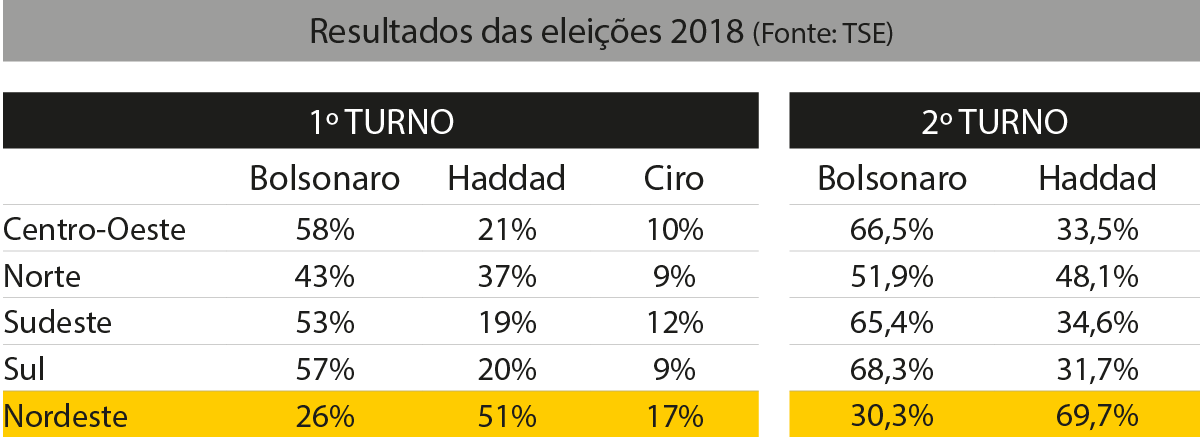

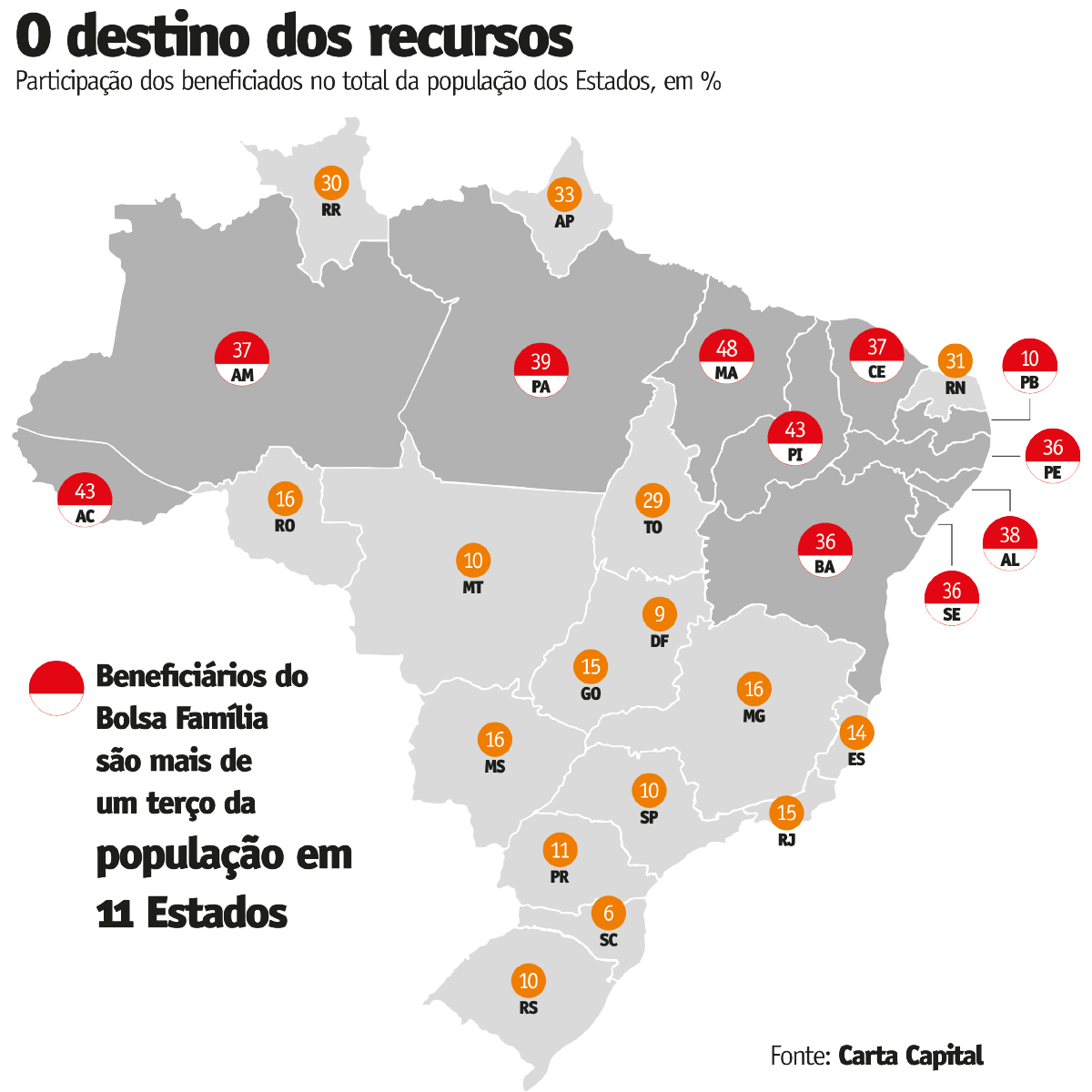

Não foi por acaso que, medidas de “inclusão social”, especialmente desenvolvidas nos governos Lula e Dilma, tais como o Programa Bolsa Família, a política de cotas e de bolsas nas Universidades públicas, mas também a valorização do salário mínimo, receberam rejeição acentuada de setores da chamada classe média da sociedade, mas não ficou a ela restrita.

O regime de capitalização, ao negar qualquer tipo de solidariedade – intergeracional ou entre níveis de renda do trabalho – reforça a ideia de que é o indivíduo o responsável por seu destino. Este – se estudar para se qualificar e trabalhar com afinco – terá formado, ao final da vida ativa, montante suficiente para que tenha uma renda de aposentadoria adequada. Enfim, o mérito associado ao indivíduo é que é entendido como a pedra basilar da construção da sociedade.

Nessa perspectiva, a solidariedade, principalmente quando voltada para os setores de mais baixa renda e poucos inseridos nos mecanismos que possibilitam a adequada integração à sociedade brasileira, é vista como algo que desestimula a busca pela melhora individual, tornando-se, portanto, um peso para a sociedade.

No lugar da solidariedade, um dos princípios do novo governo é enaltecer o individualismo e a meritocracia, reforçando um dos piores aspectos de nossa sociedade. É o vale tudo. É o cada um por si. Lutar contra isso é mais do que uma questão situada no campo previdenciário, é lutar pela construção de uma sociedade mais justa, na qual os desvalidos tenham direitos garantidos.

Tipos de regime previdenciário

Regime de repartição: as contribuições são recolhidas a um fundo único e esse é usado para financiar as aposentadorias e pensões. Por isso, diz-se que tem como característica principal a solidariedade entre as gerações, pois os segurados de hoje financiam os trabalhadores de ontem, que estão aposentados. As previdências públicas são, em geral, organizadas com base no regime de repartição.

Regime de capitalização: as contribuições atinentes a um trabalhador são dirigidas a uma conta individual e os recursos capitalizados ao longo do tempo financiam a aposentadoria futura. É como se fosse uma poupança individual, mas as aplicações não são definidas pelo trabalhador e sim pela administradora que controlar a conta

Não foi a única maneira de legitimar o discurso dos pastores, em especial os que pregam a Teologia da Prosperidade. Quando, em vez de fazer da conquista de direitos universais a métrica da sua política, o governo escolheu colocar a elevação do consumo a marca principal da mobilidade social e acabou falando como muitos pastores.

Não foi a única maneira de legitimar o discurso dos pastores, em especial os que pregam a Teologia da Prosperidade. Quando, em vez de fazer da conquista de direitos universais a métrica da sua política, o governo escolheu colocar a elevação do consumo a marca principal da mobilidade social e acabou falando como muitos pastores.

Investimentos públicos

Investimentos públicos

A resistência em tempos de Bolsonaro

A resistência em tempos de Bolsonaro

Por fim, a entrega da Embraer demole um dos pilares da Estratégia Nacional de Defesa do Brasil, o fortalecimento de nossa base industrial de defesa. A separação dos setores de aviação comercial e de defesa, ao contrário de garantir a continuidade deste sob controle do Estado brasileiro, deverá inviabilizá-lo no curtíssimo prazo, forçando sua falência ou obrigando a entrega também do setor de defesa. Nesse sentido, não é exagero dizer que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão sendo decididas em Washington, e não em Brasília.

Por fim, a entrega da Embraer demole um dos pilares da Estratégia Nacional de Defesa do Brasil, o fortalecimento de nossa base industrial de defesa. A separação dos setores de aviação comercial e de defesa, ao contrário de garantir a continuidade deste sob controle do Estado brasileiro, deverá inviabilizá-lo no curtíssimo prazo, forçando sua falência ou obrigando a entrega também do setor de defesa. Nesse sentido, não é exagero dizer que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão sendo decididas em Washington, e não em Brasília.