Um negro comunista:

o primeiro candidato operário

à presidência da República

Há quase 90 anos, o primeiro candidato comunista à presidência da República foi o operário negro Minervino de Oliveira. Filho de família muito pobre do Rio de Janeiro, esse marmorista de profissão destacou-se nas lutas populares por sua valentia, combatividade e inteligência aguda. Num país que ainda hoje conserva os preconceitos da escravidão, é vital recuperar a trajetória desse combatente exemplar

Por Matheus Gomes – Militante do movimento negro, servidor do IBGE e mestrando em História/UFRGS

Foi na eleição de março de 1930. Apenas quatro décadas se passaram entre a abolição formal da escravidão e a primeira candidatura presidencial de um homem de origem negra. A luta de classes também fez desse acontecimento o ponto de partida dos comunistas brasileiros em disputas presidenciais.

Minervino de Oliveira é o nome do homem que encarnou essa responsabilidade e sabemos pouco sobre a trajetória dele. Uma breve pesquisa nos mostra que a vida de Minervino se confunde com a história do movimento operário das primeiras décadas do século XX e apresenta questões vivas sobre a relação entre o marxismo e a questão racial.

Do sindicalismo ao comunismo,

da marmoraria ao parlamento

Condenado à clandestinidade a partir do estado de sítio decretado pelo governo de Arthur Bernardes (1922-26), em 1922, o Partido Comunista do Brasil (PCB) viveu um período de isolamento político permeado por intensos debates ideológicos no limiar de sua existência. Tampouco o cenário internacional ajudava, já que o ímpeto revolucionário russo esbarrava no primeiro refluxo. Entretanto, as táticas de caráter defensivo elaboradas nos dois primeiros congressos da Internacional Comunista (IC), especialmente a frente única entre comunistas e social-democratas, abriram novas possibilidades para os brasileiros.

A consequência inicial foi a aproximação com a Confederação Sindicalista-Cooperativista Brasileira, os “sindicalistas amarelos”, que permitiram a livre propagação de opiniões dos comunistas por meio das páginas do jornal O Paiz.

A tática possibilitou um crescimento do partido e colocou sob influência entidades como a dos trabalhadores têxteis e marmoristas (Karepovs, 2006). Desta última, destacava-se a liderança de Minervino, que adere ao partido nesse período.

Filho da lavadeira

Nascido no Rio de Janeiro em 1891, filho da lavadeira Augusta Laura de Oliveira e de José de Oliveira, Minervino cresceu no subúrbio em meio à organização da dinâmica social no pós-abolição. Aos dez anos, foi obrigado a iniciar a jornada no mundo do trabalho como aprendiz de tecelão. Depois, passou rapidamente a empregos no comércio, fábricas de vidro e móveis. Foi lavrador, carvoeiro e empregado da Light, até aprender, aos 14 anos, o ofício de marmorista. Ali começa a atividade sindical.

Condenado à clandestinidade a partir do Estado de sítio decretado pelo governo de Arthur Bernardes (1922-26), o Partido Comunista do Brasil (PCB) viveu um período de isolamento político permeado por intensos debates ideológicos no limiar de sua existência

Ao completar 20 anos, Minervino ingressa no Centro dos Operários Marmoristas e ocupa o cargo de secretário por diversas vezes, além de cumprir papel de destaque na articulação com outras categorias e participar como delegado do 3° Congresso Operário Brasileiro, em 1920. Uma intensa atuação na imprensa operária marcou a sua formação intelectual: foi redator do jornal A voz do marmorista e colaborou com A voz do trabalhador, Spartacus, A voz do povo e A Nação (Domingues, 2017).

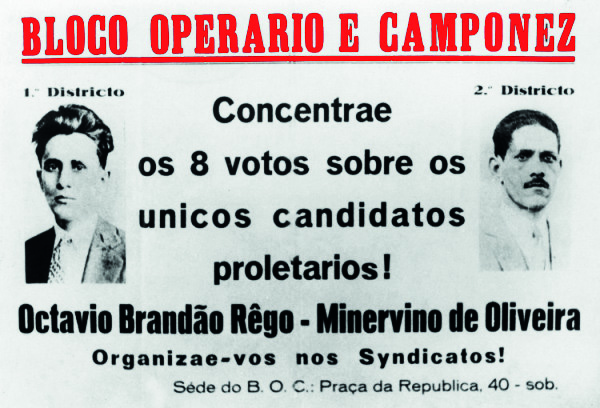

Nas palavras de Octávio Brandão, dirigente político e teórico do PCB, Minervino “não tinha, assim, uma cultura marxista, mas era homem de uma bravura extraordinária. (…) Há uma fotografia que saiu na Pátria, no meio do tiroteio da polícia na praça do Teatro Municipal, e Minervino apenas se encostou à porta de ferro do teatro. (…) cercado de policiais depois do tiroteio. Não correu. Uma bravura.” (Rego, 1993). Como consequência de sua liderança, foi duramente perseguido e amargou diversas passagens pelas prisões do Distrito Federal. Suas convicções e coragem o levaram a ser escolhido como candidato do Bloco Operário e Camponês (BOC) nas eleições para intendente do Distrito Federal (vereador), em outubro de 1928.

Vereadores do barulho

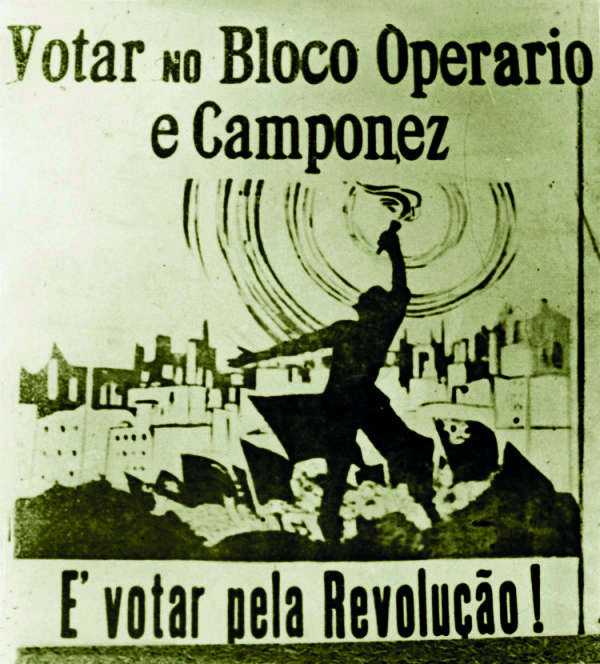

Surgido no ano anterior em meio ao impacto da Lei Celerada – que pôs fim a um breve período de legalidade do PCB -, o BOC representava a possibilidade de intervenção pública dos comunistas e a continuidade da tática de frente única, dessa vez no terreno eleitoral.

Minervino liderou a campanha a partir de comícios em portas de fábricas e locais de trabalho, além de atividades como os “festivais”, momento de confraternização com as famílias operárias em bailes animados por grupos de música e teatro.

Octávio Brandão concorreu pelo 1° Distrito e conseguiu se eleger, mas Minervino ficou de fora da Intendência por uma vaga, na disputa do 2° Distrito. Contudo, o destino favoreceu os comunistas: a morte acidental de um eleito abriu espaço para o marmorista e assim iniciava a trajetória dos operários no parlamento brasileiro.

Assumir os mandatos foi uma luta árdua, já que os representantes do presidente Washington Luiz queriam impedir as posses. O historiador Dainis Karepovs (206, p. 103) nos mostra que, uma vez no Legislativo, o exercício dos mandatos foi uma ruptura com a lógica predominante de controle individual dos cargos, já que ambos colocavam em pauta demandas coletivas elaboradas pelo PCB, pelos centros políticos proletários e por comitês de categorias que compunham o BOC.

Isso não impediu que algumas ações fossem consideradas “estreitas” e “imediatistas” pela direção do partido. Porém, a combatividade das intervenções em plenário contra o imperialismo e a ação extraparlamentar eram as marcas dos mandatos, como mostra o compromisso de Minervino com o cargo de Secretário Geral da recém fundada Confederação Geral do Trabalho, em abril de 1929. Nesse momento, a repressão já limitava a ação operária e logo os intendentes foram cassados de maneira velada pela “Indicação n° 180”, que proibia os “discursos subversivos” e impedia o registro das intervenções dos intendentes do BOC.

Comunista para presidente!

O centro das eleições de 1930 era a disputa em torno da ruptura do acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. A crise econômica de 1929 fragilizou os lucros da burguesia cafeeira paulista, vanguarda da industrialização, obrigando o giro eleitoral pela concentração de poder. Acirrava-se a contradição entre o desenvolvimento econômico – marcado pela ampliação da industrialização, a formatação do mercado interno e a ingerência do imperialismo estadunidense -, e o processo político de consolidação da República, que oscilava entre a crescente centralização estatal promovida pelo poder executivo e a exigência de autonomia dos estados (Pedrosa, Xavier, 1987).

Aos dez anos, Minervino foi obrigado a iniciar a jornada no mundo do trabalho como aprendiz de tecelão. Depois, passou rapidamente a empregos no comércio, fábricas de vidro e móveis. Foi lavrador, carvoeiro e empregado da Light, até aprender, aos 14 anos, o ofício de marmorista. Ali começa a atividade sindical

Minervino e o ferroviário Gastão Valentim foram escolhidos para a difícil tarefa de representar o BOC, num clima de intensa repressão aos comunistas movida por ambas frações da elite. Devido à perseguição policial, o alistamento eleitoral prévio foi pequeno. Ocorreram poucos comícios e festivais e quase não houve distribuição de panfletos e colagem de cartazes. Apenas duas edições de A classe operária foram impressas e o trabalho de fiscalização da votação foi pífio. A prisão de Minervino no comício de lançamento da candidatura é a expressão máxima da situação.

Apesar das vitórias conquistadas nos anos anteriores, as debilidades da jovem direção do PCB prevaleceram sobre as qualidades. A campanha foi organizada em base a uma superestimação das forças revolucionárias, inspirada pela linha do “Terceiro Período”, da IC de Josef Stalin. Durante a reunião do III Pleno do Comitê Central, em outubro de 1929, a maioria dos dirigentes avaliou a situação nacional como “objetivamente revolucionária”. Já em fevereiro, o slogan oficial era “A luta pela eleição dos candidatos proletários é a luta pela revolução!”.

Pauta ampla

Diversos temas compunham a plataforma programática. Questões referentes às relações de trabalho, taxação de impostos, direitos dos militares, reforma agrária e nacionalização das terras, a extensão do direito ao voto para mulheres, analfabetos, com a redução da idade mínima para 18 anos, direitos das populações indígenas e da classe média. Entretanto, para pensar a trajetória de Minervino, é fundamental refletir sobre uma ausência significativa: a questão racial.

“Há uma fotografia que saiu na Pátria, no meio do tiroteio da polícia na praça do Teatro Municipal, e Minervino apenas se encostou à porta de ferro do teatro. (…) cercado de policiais depois do tiroteio. Não correu. Uma bravura”

Como demonstra o Pedro Chadarevian (2012, p. 260), os debates realizados na Primeira Conferência Comunista Latino-Americana, em junho de 1929, explicitam a posição do partido. Na opinião da delegação, a situação no Brasil não era “de natureza tal como para exigir que nosso Partido organize campanhas reivindicativas para os negros, com palavras de ordem especiais. O cruzamento [racial] se faz cada dia mais intensamente, produzindo tipos cada vez mais claros já que não vêm ao país há mais de meio século imigrantes negros. (…) o Partido deve combater [o preconceito de cor] no momento em que ele apareça, mas é desnecessária uma ação permanente e sistemática, dado que muito raramente ele se manifesta.” (Sección Sudamericana de la Internacional Comunista, 1929 apud Chadarevian, 2012, p. 261).

A intervenção demonstra certa influência da nascente ideologia da democracia racial e até mesmo das teses do branqueamento no interior do partido, o que não exclui a existência de contrapressões. Uma expressão do reconhecimento do racismo fica explícita num relato de Brandão. Ao referir-se sobre a militância negra na formação do PCB, o dirigente afirma que quando presos os negros “apanhavam por serem comunistas e apanhavam por serem negros” (1993, p.116), mesmo assim, a constatação não foi suficiente para o influente dirigente defender a luta antirracista como elemento de mobilização da revolução brasileira.

Ainda em 1929, a compreensão do PCB sobre a questão racial foi criticada pela direção da IC (Chadarevian, 2012). De fato, a visão estava atrasada ante a elaboração internacional. Desde 1920, a questão da revolução nos países de origem ou situação colonial foi fruto de intensas discussões. Já em 1922, durante o Quarto Congresso, é aprovada a Tese Sobre a Questão Negra. A palavra de ordem da “autodeterminação negra”, com foco na realidade dos EUA, mas utilizada pelos brasileiros na questão indígena em 1930, foi elaborada pelo Sexto Congresso da IC, em 1928. Já em meio ao debate de balanço das eleições, “a classe operária” publicou, em 17 de abril de 1930, uma análise do Secretariado Político da IC sobre o Brasil, na qual a necessidade de ampliação do trabalho “sistemático e sério” entre a população negra é defendida como um caminho para o aumento da influência do partido nas massas.

Minervino de Oliveira,

máximo respeito!

Minervino foi conhecido como marmorista, sindicalista, jornalista, comunista, intendente e candidato à presidência do Brasil, mas por décadas teve a identidade negra omitida. Isso se explica pela negativa do PCB em elaborar demandas específicas para o combate ao racismo, não o reconhecendo como fenômeno social intrinsecamente ligado à formação do capitalismo brasileiro, principalmente entre 1922 e 1934.

O protesto negro compunha a rede de inquietações que desaguou nas transformações ocorridas a partir de outubro de 1930 (Fernandes, 2008). É razoável sugerir que os comunistas perderam uma oportunidade de ampliar a influência sob o povo negro no pleito de 1930. Prova dessa efervescência política é a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), em 1931.

As características da ação política da FNB não conformavam um programa de ruptura com o capitalismo, o que define a fase da estratégia assimilacionista do movimento negro, na qual os “homens de cor” relacionavam a marginalização do negro ao despreparo moral e educacional oriundo do antigo regime e exigiam as condições para sua incorporação plena no capitalismo nascente (Domingues, 2007). Visando à disputa de influência com a FNB, a primeira formulação do PCB sobre negritude defende o inverso, a política de autodeterminação, palavra de ordem que jamais encontrou eco entre negras e negros, mas marca a “virada antirracista” do partido (Graham, 2014).

Minervino liderou a campanha a partir de comícios em portas de fábricas e locais de trabalho, além de atividades como os “festivais”, momento de confraternização com as famílias operárias em bailes animados por grupos de música e teatro

Não se sabe o destino final de Minervino. Nesse aspecto, sua vida soma-se a tantas outras histórias negras negligenciadas, o que amplia a simbologia de recuperar a memória e dotá-la de significados e inspirações para os embates do presente. A vida de Minervino se confunde com a história do marxismo brasileiro, o que inclui contradições e ambiguidades e, exatamente por isso, pode nos inspirar a construir uma esquerda profundamente antirracista e anticapitalista para o século XXI.