A pandemia da Covid-19 e a luta socialista

O atual despreparo para uma política sanitária consistente é agravado pela extrema limitação dos créditos à pesquisa, a política restritiva e repressiva contra a cultura em geral, as Universidades Federais, em particular, além dos cortes de verbas do SUS. Sem cientistas e técnicos assegurados, não há ciência

Por B. Boris Vargaftig

Meu objetivo aqui é discutir uma estratégia sanitária em tempos de pandemia. Como as circunstâncias dificultam os procedimentos usuais, o momento é de luta pelos meios ao alcance, redes sociais, panelaços, faixas, ações de defesa da saúde e da vacinação e defesa do SUS. Não escrevo um artigo técnico, mas político, baseado na Ciência. Procuro levantar pistas para que a volta ao “normal”, o que quer que seja, se faça com avanço e não com a volta ao programa regressivo liberal em curso.

Medidas isoladas de defesa da economia e da população podem perfeitamente ser tomadas por governos burgueses, quando não há alternativa. Diante da pandemia, um governo “normal” poderia ter decidido medidas estatizantes para combatê-la e, se não tomou, foi por uma mistura de incompetência com uma espécie de maquiavelismo de extrema direita e liberalismo

O momento é também de reflexão: o que explica o recuo da esquerda e como ultrapassá-lo? Como avançar quando a Covid-19 tiver sido contida? O programa de intervenção que a esquerda deve defender, não representa só uma lista de desejos, mas um planejamento para hoje e para o futuro.

Quando pertinente, procuro ligar as propostas e análises a medidas anticapitalistas, seguindo o proposto por Trotsky em 1938, no livro O Programa de transição. Esse conceito pretende resolver a aparente contradição entre medidas mínimas realizáveis dentro do capitalismo, e máximas, a caminho do socialismo. Que isso é importante, basta ver os esforços dos burgueses mais lúcidos para resolverem a contradição entre tratamento científico da pandemia (vacinas, lockdown, etc) e a produtividade do trabalho, atualmente em queda brutal, o que lhes é essencial.

Objetivos progressivos e populares

O “programa de transição” consiste na formulação e aplicação de objetivos progressivos e populares, realizáveis sem mudança de regime. São exemplos: o aumento dos impostos para os ricos, os aumentos salariais, a cobrança das dívidas patronais ao erário e ao seguro social, ou a chamada quebra das patentes das vacinas – que não é quebra, mas negociação forçada pontual e reversível. A luta por essas medidas e a ação se dão nos limites do capitalismo, mas a extensão e perenização invadem um território não capitalista.

Assim, o acordo que levou Tancredo e Sarney ao poder impediu que as conquistas obtidas após o fim da ditadura se projetassem em lutas anticapitalistas, como poderia ter sido. Tal progresso se dá em meio às crises contra as quais as medidas foram tomadas e se pereniza para além do imediato, fora do capitalismo, daí ser de “transição”.

Medidas isoladas de defesa da economia e da população podem perfeitamente ser tomadas por governos burgueses, quando não há alternativa. Diante da pandemia, um governo “normal” poderia ter decidido medidas estatizantes para combatê-la e, se não tomou, foi por uma mistura de incompetência com maquiavelismo de extrema direita e liberalismo.

As vacinas chegam com vagar, pois os “especialistas” governamentais não tomaram as medidas para garantir a disponibilização para 211 milhões de pessoas. Agora, apesar da necessidade imperiosa, há prazos para a produção fora e no Brasil, dificuldades em negociar preços em meio a muitos “clientes”, além dos prazos para que a imunidade se estabeleça

Hoje, como o reconhecem 500 banqueiros, capitalistas e economistas, é absolutamente necessária a coordenação entre os setores da administração na luta contra a pandemia que ameaça a vida e o mercado, cabendo, entretanto, a pergunta: com que objetivo? O propósito é óbvio, pois assistir a municípios fecharem e em seguida abrirem, ou abrirem e em seguida fecharem, as atividades não essenciais, mostra a incapacidade de entender o que ocorre, ou pior, a impotência.

Tomar decisões opostas, a alguns quilômetros de distância, neutraliza o impacto das medidas restritivas, destinadas a reduzir as contaminações. Nessa situação, o lockdown se tornou uma necessidade absoluta, por impedir a contaminação, sobretudo por portadores assintomáticos.

Burguesia e controle

O objetivo da alta burguesia não se limita ao gesto de autoproteção e de proteção de “sua” mão de obra. Não quer perder o controle da situação, ameaçada pela incompetência e aventureirismo governamentais e, mais importante, quer a todo custo manter o controle do que ocorrerá após uma incerta normalização. Os excessos de hoje, com a morte atroz de centenas de milhares de pessoas, grande parte da qual poderia ter sido salva pelas medidas antecipadas preconizadas pelos sanitaristas e mídia, podem levar, conforme as circunstâncias, a lutas sociais inesperadas, contra as quais essa mesma burguesia criou e mantém em reserva, o bolsonarismo.

As vacinas chegam com vagar, pois os “especialistas” governamentais não tomaram as medidas para garantir a disponibilização para 211 milhões de pessoas. Agora, apesar da necessidade imperiosa, há prazos para a produção fora e no Brasil, dificuldades em negociar preços em meio a muitos “clientes”, além dos prazos para que a imunidade se estabeleça.

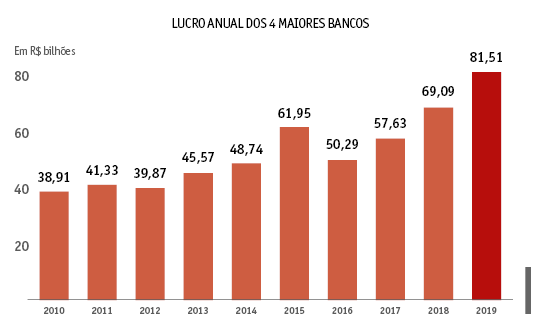

A Covid-19 não afeta todos igualmente, ricos e pobres – ela se insere na constante, às vezes aberta, outras vezes encoberta – guerra social. Cerca de 500 milhões de pessoas foram para a extrema pobreza em todo o mundo, e os mais ricos acrescentaram US $3,9 trilhões aos seus bens. O fim da pandemia seria para a classe dominante o início de uma nova era de desigualdade e de enfrentamento de classes, tanto para os fiéis ao projeto neofascista como para os 500 “democratas” que subitamente descobriram o mal que fizeram

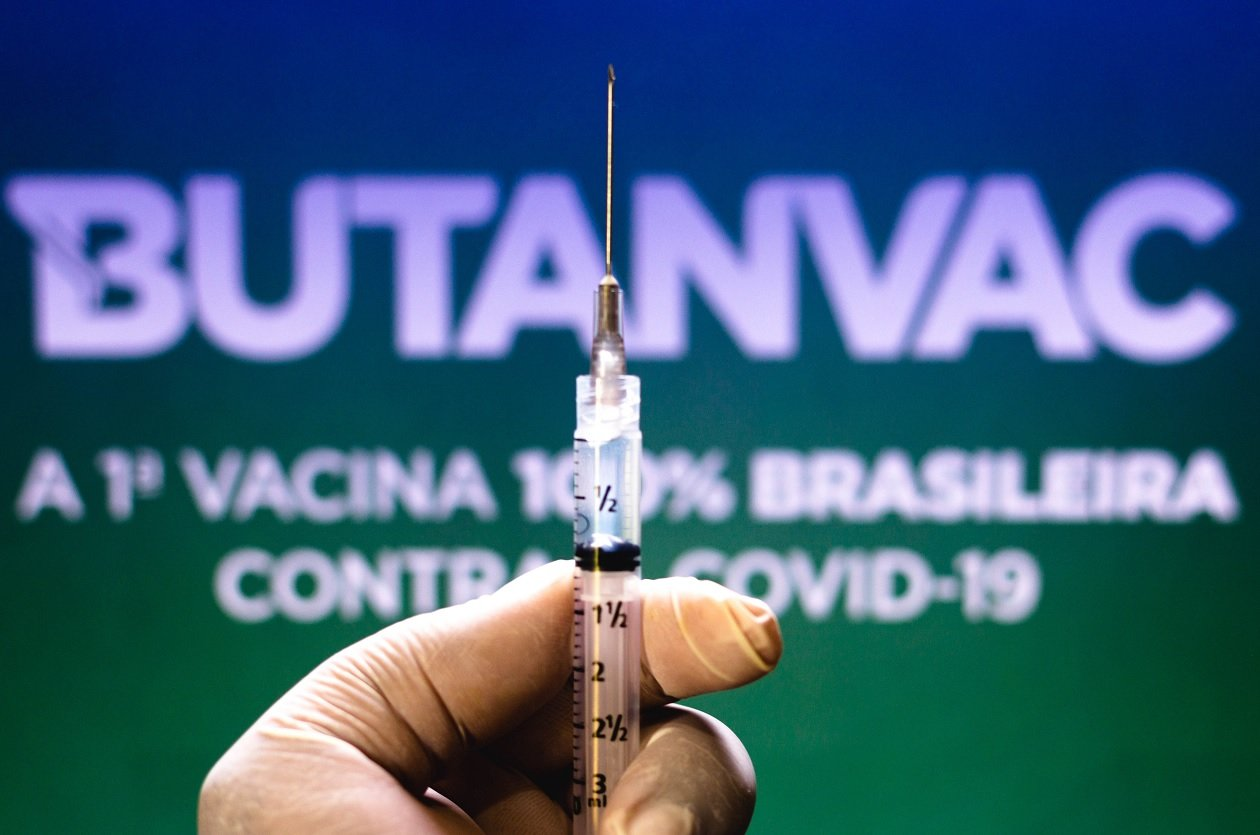

As inacreditáveis carências dos ditos “especialistas” facilitaram a política deliberada do Presidente. Este desmoralizou a Ciência com medicações extravagantes e inoperantes, pós de pirlimpimpim de Monteiro Lobato, com chistes que desrespeitam as vítimas, passeios em torno do palácio presidencial, com fanáticos despreparados e desprovidos de máscaras e de bom senso. Este governo atacou iniciativas como as do Instituto Butantã para depois tentar se apropriar do sucesso e, a despeito dos números de mortos, alardeia vantagens ao pretender ter o melhor programa antiepidemia do mundo. Note-se a inexistência de um Comitê Científico em nível federal, como o que o governo Dória instalou, a menos que se considere que bastem o Sr. Pazuello ou o sucessor Queiroga, que diz uma coisa e o contrário.

Pandemia e guerra social

A Covid-19 não afeta a todos igualmente, ricos e pobres – ela se insere na constante, às vezes aberta, outras vezes encoberta – guerra social. Cerca de 500 milhões de pessoas foram à extrema pobreza em todo o mundo, e os mais ricos acrescentaram US$3,9 trilhões aos seus bens. O fim da pandemia seria para a classe dominante o início de uma nova era de desigualdade e de enfrentamento de classes, tanto para os fiéis ao projeto neofascista como para os 500 “democratas” que subitamente descobriram o mal que fizeram. Querem repará-lo, contanto que as “reformas” reacionárias persistam, mesmo se embrulhadas em fantasias reformistas. Alguns oferecem serviço para tanto, referindo-se à associação entre trabalho e capital – e depois dizem que é o socialismo que é vetusto!

Antes de detalhar as medidas que me parecem corretas e a projeção num programa de transição, notemos, como diz a revista Jacobin, que “em todo mundo, os ricos furam filas, enquanto 130 países, onde vivem 2,5 bilhões de pessoas, esperam por uma única dose”.

Isolamento social

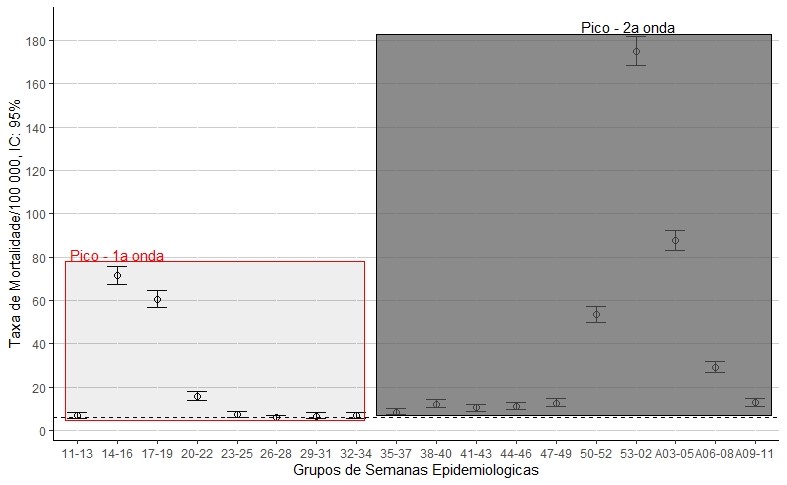

Os Estados Unidos hoje são o país com a mais elevada mortalidade do continente (164,38/100.000), seguidos pelo Panamá (160,11/100.000), pelo Peru (158,94/100.000), pelo México (156,03/100.000) e pelo Brasil (136,06/100.000). A Alemanha enfrenta uma forte retomada da circulação do vírus, com 91.78 mortes/100.000 habitantes. A Suécia não havia registrado tantos óbitos desde a epidemia de fome de 1869 (a miséria após a I Guerra Mundial, explica a grande migração de suecos para a América do Norte).

Com a população cerca de cinco vezes maior que a do Brasil, a China manteve o lockdown por mais de três meses em Wuhan e em cidades ao redor. Bloquearam as entradas da cidade e das escolas, restringiram viagens e suspenderam a circulação de automóveis e do transporte público, cancelaram eventos, interromperam o funcionamento de equipamentos públicos e de atividades não essenciais. Isso tudo acompanhado de intensa campanha de informações e recomendações de práticas de prevenção que se revelaram corretas.

Um plano consistente de vacinação não pode ser concebido exclusivamente por burocratas do Ministério da Saúde que, na maioria, mostraram uma mistura de subserviência, ignorância e desrespeito pela população que os paga. A única garantia de continuidade das medidas a serem tomadas é a vigilância e a plena participação popular pelas organizações, notadamente de profissionais da saúde

Pesquisa em 375 cidades chinesas, publicada na revista Science, demonstrou que o isolamento social é essencial. Em meio à pandemia, um grande número de pessoas infectadas mostra sintomas leves ou ausentes. Ao se deslocarem, respondem majoritariamente pela transmissão do vírus Sars-Cov-2. Finalmente, países de economia ainda ao menos em parte estatizada (China, Vietnã, Cuba) enfrentaram a pandemia com medidas coercitivas ajustadas, ganhando a aposta, como Israel – embora neste caso excluindo a população palestina das medidas de defesa, um crime contra a humanidade.

O que fazer?

Em 1904, V. I. Lenin, advogado convertido à política revolucionária, escreveu um livro que fez história, com título inspirado por um romance de Nikolai Tchernichévski (1828-1889). É a pergunta de hoje.

Constatemos primeiro a incompatibilidade intrínseca do atual governo que apresenta um posicionamento e uma prática sanitária consequentes. Não se trata simplesmente de um governo capitalista que se adapta ao presente, como o é o de Dória, mas de aplicar um plano colonial, fazer do país um produtor de commodities, grande fazenda colonial moderna. O regime do país não é fascista, mas o chefe e acólitos o são. Portanto, nenhuma confiança nas promessas, mesmo quando são, o que é raro, pontualmente adequadas. A relação é de força e o “Fora Bolsonaro’’ está associado às medidas sanitárias indispensáveis e de “salvação nacional”.

Antes de listar as medidas e as consequências, alguns questionamentos: como proceder para levar adiante a luta em defesa e salvação física de todos, incluindo, evidentemente, as direções da burguesia, que nos massacrariam sem dificuldade (o têm demonstrado em todos os países do mundo), latifundiários e milicianos, supremacistas brancos assassinos de negros, além dos trabalhadores e da pequena burguesia e intelectuais que queremos como aliados? Não nos transformemos em pregadores da união nacional, mas em promotores de medidas de defesa social, que agem no sentido da defesa da vida de todos, e se posicionam num terreno de classe favorável, com continuidade na luta pelo socialismo.

Antes de listar as medidas e as consequências, alguns questionamentos: como proceder para levar adiante a luta em defesa e salvação física de todos, incluindo, evidentemente, as direções da burguesia, que nos massacrariam sem dificuldade (o têm demonstrado em todos os países do mundo), latifundiários e milicianos, supremacistas brancos assassinos de negros, além dos trabalhadores e da pequena burguesia e intelectuais que queremos como aliados? Não nos transformemos em pregadores da união nacional, mas em promotores de medidas de defesa social, que agem no sentido da defesa da vida de todos, e se posicionam num terreno de classe favorável, com continuidade na luta pelo socialismo.

Trata-se de um programa de medidas exequíveis e indispensáveis, a serem aplicadas sob o controle das organizações dos trabalhadores, da saúde, da função pública, das organizações de bairro, LGBTQIA+, negros, intelectuais em geral. Esse controle é indispensável e garantirá a execução das medidas aprovadas democraticamente. Um exemplo: chega um lote de vacinas, a quem será destinado? A decisão técnica e demográfica não será exclusiva e secreta se estiver sob controle de usuários e trabalhadores. A presença organizada dos trabalhadores não é inédita, existiu em condições políticas mais favoráveis, mas é perfeitamente justificada dentro do marasmo atual.

É urgente a realização de um Congresso dos Trabalhadores pela Saúde para discutir propósitos e meios, preparando-se para, o quanto antes, reunir os delegados nomeados virtualmente e aplicar as decisões. Construir imediatamente o Comitê provisório que apele pela realização desse Congresso, até decisão democrática alternativa

Um plano consistente de vacinação não pode ser concebido exclusivamente por burocratas do Ministério da Saúde que, na maioria, mostraram uma mistura de subserviência, ignorância e desrespeito pela população que os paga. A única garantia de continuidade das medidas a serem tomadas é a vigilância e a plena participação popular, pelas organizações, notadamente de profissionais da saúde. Esse é o corolário da total desconfiança para com as decisões do presente governo e do quarto Ministro da Saúde que, aliás, é mais experimentado em gestão privada que no SUS, ou outro sistema social de referência.

Pontos de um programa sanitário

Os pontos que me parecem constituir o centro de um programa popular, protossocialista, factível dentro do capitalismo, e sob controle dos trabalhadores, são:

1. A organização de um Congresso dos Trabalhadores pela Saúde, para discutir propósitos e meios, preparando-se para, o quanto antes, reunir os delegados nomeados virtualmente e aplicar as decisões. Construir imediatamente o Comitê provisório que apele pela realização desse Congresso, até decisão democrática alternativa. Esse Comitê incorporaria os ativistas nomeados pelos movimentos atuais que não perderiam a autonomia.

2. Apelar à organização de um lockdown nacional de 15-30 dias para interromper a contaminação, com a participação dos trabalhadores da saúde e do Congresso dos Trabalhadores pela Saúde.

3. Promover campanha pelo auxílio emergencial mensal de R$ 600,00 a todos necessitados, controle popular e dos usuários.

4. Garantir a estabilidade no emprego enquanto durar a pandemia.

5. Congelar preços da cesta básica e dos combustíveis.

6. Suspender reembolso de financiamentos ou aluguéis, contas de água e de energia das famílias de baixa renda.

7. Oferecer auxílio financeiro imediato aos pequenos negócios, por um programa de empréstimo dos bancos públicos.

8. Defender e ampliar a autoridade e funcionamento democrático do SUS, dos servidores e dos serviços públicos.

9. Cobrar, sob controle dos trabalhadores organizados, as dívidas patronais para com o fisco e seguridade social e encampação em caso de recusa.

10. Coordenar, sem coibir a autonomia dos movimentos espontâneos, a solidariedade efetiva material aos trabalhadores necessitados.

11. Propugnar um acordo com países não imperialistas, alguns aliás produtores de vacinas, como Índia e Cuba, outros de insumos (Venezuela, que envia oxigênio ao Brasil) e outros.

12. Planejar e efetivar contatos e ações coordenadas em defesa da saúde com trabalhadores da indústria de vacinas e de medicamentos e insumos, por meio de lives e encontros presenciais ulteriores.

13. Abolir a “Lei de Segurança Nacional”, herdada da ditadura, que é inconstitucional e só serve aos interesses do patronato e da extrema direita.

Inúmeras organizações de luta contra a pandemia surgiram ultimamente, e são bem-vindas, como a Frente em Defesa da Saúde pela Vacina Pública. Isso é prova da crescente vitalidade das oposições e a presente proposta não tem por objetivo fazer mais uma delas, mas oferecer um formato nacional e unitário, uma coordenação interna e com organizações locais de propósitos idênticos.

As patentes

Entendi, ao consultar juristas, que, no caso das vacinas contra a Covid, não se trata de uma quebra, a licença compulsória, sendo reconhecida internacionalmente desde 1925. Há 20 anos, a Organização Mundial do Comércio enquadrou essa concessão na necessidade de saúde pública, entre outras condições. O problema é que países como o Brasil, podem não ter plena capacidade tecnológica para a produção imediata.

O Instituto Butantã conseguiria produzir o IFA, talvez em um ano. A dificuldade é política. Primeiro, o Brasil deveria negociar em posição de força com as sociedades farmacêuticas concorrentes, o que é hoje mais difícil do que ontem, devido ao desgaste da imagem do país com a inacreditável política exterior em curso.

Essa discussão, quando ocorrer, deverá incluir as organizações de usuários e trabalhadores. É necessário um acordo internacional para garantir a vacina aos países mais pobres, enquanto os países ricos pretendem prioridade. Esta e negociações associadas devem também ocorrer sob controle das organizações populares e de usuários, nesse caso, sobretudo, a participação dos trabalhadores dos países envolvidos.

Essa discussão, quando ocorrer, deverá incluir as organizações de usuários e trabalhadores. É necessário um acordo internacional para garantir a vacina aos países mais pobres, enquanto os países ricos pretendem prioridade. Esta e negociações associadas devem também ocorrer sob controle das organizações populares e de usuários, nesse caso, sobretudo, a participação dos trabalhadores dos países envolvidos.

A prioridade consiste em medidas que não prejudiquem a necessidade de importarmos vacinas e implementos, medicamentos etc. O bom planejador político prevê os passos após as decisões drásticas.

Acredito que devemos favorecer um plano estratégico de uso das tecnologias vacinais, não como reivindicação aplicável imediatamente, mas como pressão sobre preços e preparo para o futuro, uma palavra de ordem estratégica. Evidentemente, ao mesmo tempo promover e assegurar o desenvolvimento da indústria estatal, como Butantã e Fiocruz, que mostraram competência e seriedade.

Batalhas prioritárias

O socialismo é nosso objetivo, mas não gritamos “Socialismo já”. Não se trata de ganhar a batalha dos slogans, mas a batalha da vida e das ideias. Hoje, ao propugnarmos uma medida propagandística, o preço das vacinas subiria, elas se esgotariam rapidamente e o terreno se tornaria fértil para levantar o povo contra os “irresponsáveis” (nós e os que tiverem nos acompanhado).

A boa pergunta é: se estivéssemos em condições de influenciar um governo de esquerda, em meio à catástrofe sanitária, será que desencadearíamos a luta pela quebra das patentes – mesmo se, até o momento, não tenha havido recusa do fornecimento de vacinas? Os exemplos não faltam: Lenin e Trotski souberam recuar diante da pressão irresistível das Potências Centrais, nas negociações de Brest-Litovsk, que permitiram a paz entre as partes, ao final da guerra de 1914-1918 e a sobrevivência da revolução.

Financiamento à pesquisa

Termino constatando que o eventual despreparo para uma política sanitária consistente é agravado pela extrema limitação dos créditos para a pesquisa e pela política restritiva e repressiva contra a cultura em geral, as Universidades Federais em particular. Sem cientistas e técnicos assegurados, não há ciência e técnica. Enquanto isso, os Estados Unidos se preparam a dobrar o financiamento do “National Sciences Foundation”!

Bernardo Boris Vargaftig é médico e Doutor em Ciências pela Universidade de Paris. Foi professor do Instituto Pasteur, em Paris, e professor-titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

A vitória de Lula aconteceu gerando grandes expectativas, porém, realizando concessões e recuos programáticos que deslocou a praxis petista para outro terreno logo no início do mandato. Com a decisão de colocar Henrique Meirelles, ex-presidente do BankBoston, no controle das finanças do país, a senadora Heloísa Helena, manifestou-se contra essa indicação. Posteriormente, iniciou um novo confronto ao votar contra a indicação de José Sarney para a presidência do Senado.

A vitória de Lula aconteceu gerando grandes expectativas, porém, realizando concessões e recuos programáticos que deslocou a praxis petista para outro terreno logo no início do mandato. Com a decisão de colocar Henrique Meirelles, ex-presidente do BankBoston, no controle das finanças do país, a senadora Heloísa Helena, manifestou-se contra essa indicação. Posteriormente, iniciou um novo confronto ao votar contra a indicação de José Sarney para a presidência do Senado. Com a crise econômica, social e política que atingiu diferentes estratos sociais do país, surgiu a maior onda conservadora desde 1964 que levou ao poder pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro – deputado federal, capitão da reserva do exército que nunca fez questão de esconder o viés ideológico bem próximo ao fascismo.

Com a crise econômica, social e política que atingiu diferentes estratos sociais do país, surgiu a maior onda conservadora desde 1964 que levou ao poder pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro – deputado federal, capitão da reserva do exército que nunca fez questão de esconder o viés ideológico bem próximo ao fascismo.

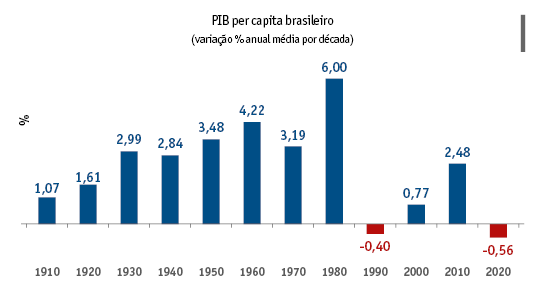

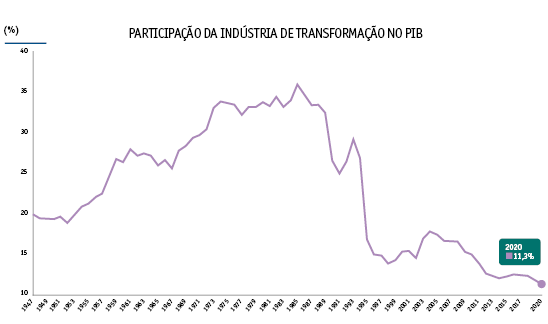

Dessa maneira, a inserção do país na ponta da divisão internacional do trabalho refluiu e a economia se reprimarizou: em 2004 a participação da indústria era de 17,9% do PIB; e em 2015 havia caído para apenas 9% – um ônus colossal da aposta dos governos petistas no boom das commodities. O Brasil passou de sétima para a 12ª economia do mundo e voltou a ser um país agroexportador, com poucas ilhas de excelência industrial e tecnológica. Dos anos 1990 em diante, o país entregou passivamente os setores digital e farmacêutico – para mencionar só dois – para as corporações norte-americanas, em um momento em que todas as “potências intermediárias” procuravam dominar essas tecnologias. O agronegócio, a mineração e a extração petroleira se tornaram bem mais capital-intensivos, mas em uma sociedade que 85% da população é urbana e o setor de serviços somente se sofistica associado à inovação tecno-científica. Em paralelo e em decorrência dessa decadência, a estrutura social voltou a se simplificar e os horizontes de mobilidade social se fecharam.

Dessa maneira, a inserção do país na ponta da divisão internacional do trabalho refluiu e a economia se reprimarizou: em 2004 a participação da indústria era de 17,9% do PIB; e em 2015 havia caído para apenas 9% – um ônus colossal da aposta dos governos petistas no boom das commodities. O Brasil passou de sétima para a 12ª economia do mundo e voltou a ser um país agroexportador, com poucas ilhas de excelência industrial e tecnológica. Dos anos 1990 em diante, o país entregou passivamente os setores digital e farmacêutico – para mencionar só dois – para as corporações norte-americanas, em um momento em que todas as “potências intermediárias” procuravam dominar essas tecnologias. O agronegócio, a mineração e a extração petroleira se tornaram bem mais capital-intensivos, mas em uma sociedade que 85% da população é urbana e o setor de serviços somente se sofistica associado à inovação tecno-científica. Em paralelo e em decorrência dessa decadência, a estrutura social voltou a se simplificar e os horizontes de mobilidade social se fecharam. A pandemia produz um trauma inédito em nossa história

A pandemia produz um trauma inédito em nossa história O partido, um projeto rebelde e suas fragilidades

O partido, um projeto rebelde e suas fragilidades Por todas as partes o socialismo vem se metamorfoseando em ecossocialismo, mas o que seria uma transição ecossocial no Brasil? Como requalificar o sentido do progresso, nesta fase crítica da nossa história? No mundo em que as corporações de plataformas desqualificam o trabalho e promovem o colonialismo global de dados, como garantir renda e emprego, cooperativas e redução da jornada? Como limitar o impacto do comércio internacional sem recair nos velhos autarquismos? Como retomar o projeto do altermundialismo e estruturar hoje uma prática de solidariedade internacionalista – cada vez mais decisiva – a partir do Brasil, em uma América Latina em chamas? Já que a conflitividade social escala por todas as partes, com a luta das mulheres e das populações racializadas ocupando um lugar estratégico e galvanizado o movimento de conjunto, como impulsionar o sujeito popular interseccional? Como promover a mudança social a partir da auto-organização popular?

Por todas as partes o socialismo vem se metamorfoseando em ecossocialismo, mas o que seria uma transição ecossocial no Brasil? Como requalificar o sentido do progresso, nesta fase crítica da nossa história? No mundo em que as corporações de plataformas desqualificam o trabalho e promovem o colonialismo global de dados, como garantir renda e emprego, cooperativas e redução da jornada? Como limitar o impacto do comércio internacional sem recair nos velhos autarquismos? Como retomar o projeto do altermundialismo e estruturar hoje uma prática de solidariedade internacionalista – cada vez mais decisiva – a partir do Brasil, em uma América Latina em chamas? Já que a conflitividade social escala por todas as partes, com a luta das mulheres e das populações racializadas ocupando um lugar estratégico e galvanizado o movimento de conjunto, como impulsionar o sujeito popular interseccional? Como promover a mudança social a partir da auto-organização popular?

No caso do Brasil, há algo que não é exclusivo do esporte: a baixa consciência política do cidadão. Isso acontece até mesmo no movimento sindical. Os sindicatos de jogadores na Argentina e no Uruguai são fortíssimos, fazem greve quando os clubes cortam salários. Se um clube da segunda divisão parar de pagar, a primeira divisão para inteira. Aqui, não. E por quê? Os caras não foram à escola, não têm curso secundário completo. Isso se expressa até no entendimento do jogo. Os jogadores argentinos e uruguaios são muito mais capazes de obedecer a um esquema tático do que os brasileiros.

No caso do Brasil, há algo que não é exclusivo do esporte: a baixa consciência política do cidadão. Isso acontece até mesmo no movimento sindical. Os sindicatos de jogadores na Argentina e no Uruguai são fortíssimos, fazem greve quando os clubes cortam salários. Se um clube da segunda divisão parar de pagar, a primeira divisão para inteira. Aqui, não. E por quê? Os caras não foram à escola, não têm curso secundário completo. Isso se expressa até no entendimento do jogo. Os jogadores argentinos e uruguaios são muito mais capazes de obedecer a um esquema tático do que os brasileiros.