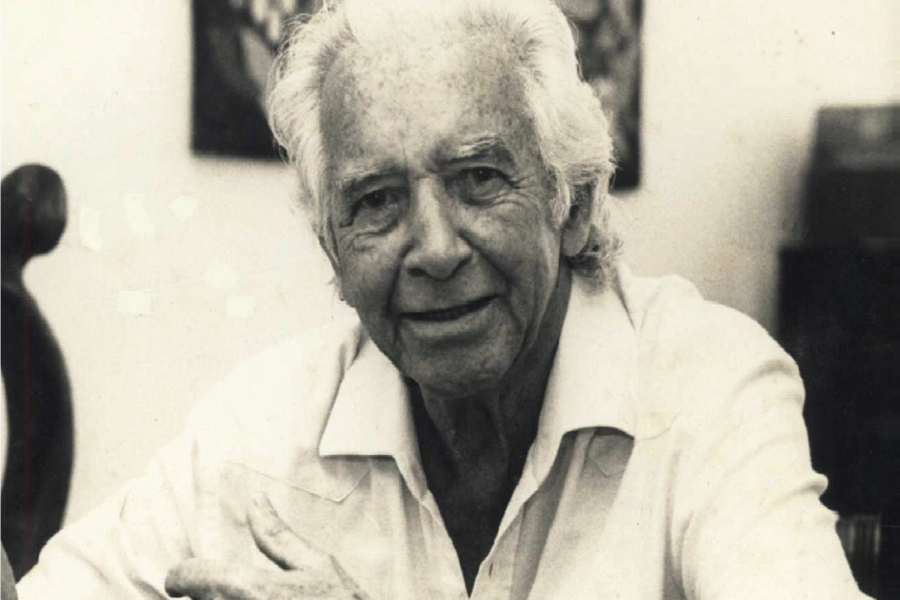

Cid Benjamin

Era um dia qualquer em meados da década de 80. Eu e minha companheira, Astrid, chegamos à casa de Apolônio e Renée, nossos quase vizinhos, para o café da manhã. Isso era relativamente comum. Morávamos, os dois casais, a umas cinco ou seis quadras de distância. Algumas vezes eles iam à nossa casa; outras, nós íamos à casa deles.

Apolônio tinha ido comprar pão com o neto João Lucas e estava demorando a voltar. Renée já começava a estar preocupada. Depois de uma boa meia hora, ou mais, apareceu o “Velho” com o neto, os dois molhados da cintura para baixo. Apolônio explicou, com um sorriso travesso, de orelha a orelha: “João Lucas quis ver o mar. Então, fomos ver o mar. Depois, ele quis descer até a areia; aí descemos. Mas, ele quis também molhar os pés…”

Esta singela historinha retrata bem a forma de ser de Apolônio. Um doce figura.

Ainda jovem, eu já tinha ouvido falar nele. Mas, na época, não fazia ideia exata de sua dimensão e, muito menos, passava pela minha cabeça um dia sermos amigos.

Sabia que era um ex-oficial do Exército, preso depois da insurreição de 1935 por fazer parte da Aliança Nacional Libertadora (ANL). Sabia, também, que lutara na Guerra Civil Espanhola, integrando as lendárias Brigadas Internacionais. E que, depois, fora dirigente da Resistência Francesa à ocupação alemã. Como tinha lido “Subterrâneos da liberdade”, de Jorge Amado, sabia ainda que ele era o personagem Apolinário. Aliás, Jorge Amado foi quem primeiro o chamou de “herói de três pátrias” por conta de sua militância no Brasil, na Espanha e na França.

Em setembro de 1937, dois meses antes da instauração da ditadura do Estado Novo, Apolônio chegou à Espanha. A situação não era favorável aos republicanos. Em julho do ano anterior, os fascistas tinham iniciado um levante e o general Francisco Franco, à frente da guarnição do protetorado de Marrocos, havia ultrapassado o estreito de Gibraltar e começado a ocupar o território espanhol. Cerca de 80% do Exército o acompanhou no golpe, episódio que representou como que um prelúdio da Segunda Guerra Mundial.

” A Grã-Bretanha voltava as costas para a República espanhola, a França mantinha-se numa posição ambígua e o Eixo passava a apoiar maciçamente a reação hispânica com regimentos e divisões italianas, a hitlerista Legião Kondor, centenas de técnicos alemães, sofisticados armamentos Krupp e modernos aviões Junker”, conta Apolônio em suas memórias, “Vale a pena sonhar” (Editora Rocco, 1997).

A República tratava de construir um novo exército a partir das milícias populares, formadas às pressas, e do apoio da URSS. A partir de outubro de 1936, as Brigadas Internacionais, criadas pela III Internacional e constituídas por milhares de voluntários de dezenas de países, somaram-se a esse esforço, acorrendo à Espanha numa das mais marcantes páginas da história do internacionalismo proletário. Entre os 16 brasileiros estava Apolônio, que ingressou nas hostes republicanas como tenente, o posto que tinha no Exército brasileiro, mas ao longo do tempo exerceu funções de capitão, major e coronel, comandando diversas unidades de artilharia.

Num quadro de profundas divergências entre os defensores da República, quase sempre tratadas de forma sectária, relatos de diferentes fontes dão conta da postura aberta que tinha Apolônio no trato com comunistas, anarquistas, socialistas e integrantes do POUM, mais próximos ao trotskismo.

No segundo semestre de 1938, porém, as Brigadas Internacionais foram dissolvidas, em meio a um acordo, apoiado pela URSS e não cumprido pelos fascistas, para a retirada dos combatentes estrangeiros do conflito. Eram os tempos que antecederam o pacto da URSS com a Alemanha nazista, firmado em agosto de 1939.

Os integrantes das Brigadas, depois de atravessar os Pirineus, foram internados em campos de concentração na França, cujo governo os tratava como indesejáveis. Nos campos, as condições materiais eram duras, por conta do frio e da fome. E, diante da possibilidade de serem entregues aos governos de seus países de origem, alguns deles simpáticos ao fascismo, muitos combatentes fugiram. Foi o caso de Apolônio, que escapou do campo de Gurs, onde estava. Foi simulada uma revolta num lado do campo, atraindo os guardas, enquanto, do outro, Apolônio e outros presos cortaram a cerca com um alicate que tinham conseguido.

Munido de contatos com militantes do PC francês, ele se dirigiu a Marselha, no Sul do país, já parcialmente ocupado pelo exército alemão. Seu objetivo era se integrar à Resistência. Tendo começado o trabalho quase da estaca zero, Apolônio acabou sendo figura decisiva na organização dos maquis naquela região.

As primeiras armas tiveram que ser tomadas de soldados alemães, atacados com barras de ferro pelos combatentes da Resistência. Em suas memórias, Apolônio conta que conseguiu assim a sua primeira pistola. Antes de ler o livro, porém, na década de 80 eu já tinha ouvido a história dele próprio. Foi depois de uma reunião da Executiva Nacional do PT, da qual nós dois fazíamos parte. Na ocasião, nos fazia companhia o então secretário-geral do partido, Francisco Weffort, enquanto esperávamos o horário do ônibus para voltar de São Paulo ao Rio. Em dado momento, Weffort perguntou, quase à queima-roupa: “Apolônio, você já matou alguém cara a cara?”

O “Velho” contou, então, o que repetiria em suas memórias: conseguira sua primeira arma na França dando com uma barra de ferro na cabeça de um soldado alemão em Marselha. Embora tenha se aproximado do soldado por trás, não quis atacá-lo pelas costas. Bateu com a mão em seu ombro e só o agrediu quando ele se virou. Depois, contou, teve problemas de consciência. Afinal, o alemão era um jovem que poderia ser um trabalhador como outro qualquer, convocado pelo Exército de seu país. Não era, necessariamente, um criminoso de guerra. A imagem do soldado moribundo e com o rosto coberto de sangue ficou na sua cabeça por algum tempo. Mas, depois, ao recordar o papel do exército alemão naquele momento, os problemas de consciência foram superados. Na Resistência, Apolônio conheceu Renée, filha de uma família de comunistas franceses e também militante, que seria sua companheira pelo resto da vida. Tiveram dois filhos: René e Raul. Ele reencontrou, ainda, camaradas das Brigadas Internacionais, que tiveram trajetórias semelhantes à sua, depois de também escaparem de campos de concentração.

Tendo feito amizades no consulado brasileiro de Marselha, Apolônio conseguiu um emprego na representação diplomática. Isso, não só ajudava a sua sobrevivência material, como lhe permitia uma boa cobertura para o trabalho clandestino. Chegou, inclusive, a comparecer à sede da Gestapo para renovar seu visto de permanência na França, já sendo um ativo membro dos maquis. No período final da ocupação era o principal comandante da Resistência no Sul da França.

Em janeiro de 1944, organizou uma ação que muito o orgulhava: o ataque à prisão de Nimes, de onde foram libertados 23 militantes. Já mais perto do fim da guerra, em Carmaux, a primeira das cidades da região em que os alemães se renderam, o comandante da guarnição mandou que fosse hasteada a bandeira branca, saiu do quartel e, num gesto simbólico, ofereceu sua pistola, com as mãos estendidas. Apolônio preferiu não ser ele a receber a arma e determinou que seu subcomandante o fizesse: “Preferi que coubesse a honra a um francês. Por todos os ângulos, inclusive os simbólicos, aquela era uma vitória da França”, conta em suas memórias.

Logo depois Apolônio comandaria a libertação de Albi e Toulouse.

Quando da rendição geral das tropas alemãs na França, ele tinha o posto de coronel da Resistência; e Renée, o de tenente. Em reconhecimento ao seu papel, recebeu a mais alta condecoração do país: a Legião de Honra. Pela participação na luta na Espanha, lhe seria concedida já mais tarde, nos anos 90 – a cidadania daquele país, numa cerimônia emocionante em que foram homenageados pelo governo espanhol os integrantes das Brigadas Internacionais ainda vivos.

Depois de voltar para o Brasil, com Renée, o primogênito René, e o segundo filho, Raul, a caminho, Apolônio se integrou ao PCB, partido ao qual até então nunca tinha sido efetivamente filiado. Tornou-se presidente da União da Juventude Comunista (UJC), que tinha como secretário-geral João Saldanha, depois jornalista e técnico da seleção brasileira de futebol. Mas, eram tempos do governo Dutra e, logo em seguida, o PCB foi posto na ilegalidade e a UJC, dissolvida. Apolônio passou, então, à semiclandestinidade.

Depois de voltar para o Brasil, com Renée, o primogênito René, e o segundo filho, Raul, a caminho, Apolônio se integrou ao PCB, partido ao qual até então nunca tinha sido efetivamente filiado. Tornou-se presidente da União da Juventude Comunista (UJC), que tinha como secretário-geral João Saldanha, depois jornalista e técnico da seleção brasileira de futebol. Mas, eram tempos do governo Dutra e, logo em seguida, o PCB foi posto na ilegalidade e a UJC, dissolvida. Apolônio passou, então, à semiclandestinidade.

Preso em janeiro de 1970, seu comportamento heroico nos porões do DOI-Codi, o principal centro de torturas de presos políticos no Rio, tornou-se lendário, sendo reconhecido até mesmo pelos militares. Em maio de 1970, dois oficiais do Exército se referiram a ele, na minha frente, com indisfarçado respeito.

Um mês depois, em junho, Apolônio saiu da prisão, trocado, juntamente com outros 39 presos, pelo embaixador alemão, sequestrado pela guerrilha. Eu estava entre eles. Levados para a Argélia, ficamos inicialmente num local agradável, repleto de bangalôs, chamado Ben Aknoum.

Antes que cada um do “grupo dos 40” tomasse seu caminho, passamos duas ou três semanas agradáveis, em torno a bate-papos, música, vinho e partidas de futebol, no campinho de futebol society do lugar. Alguns de nós necessitavam de cuidados médicos, o que nos foi garantido pelo governo argelino. E assistimos juntos à final da Copa de 70, quando o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 e se tornou campeão do mundo pela terceira vez.

Àquela altura eu já era interlocutor frequente de Apolônio. Gostava de ouvi-lo falar da luta na Espanha e da Resistência Francesa. Gostava, também, de ouvi-lo cantar as músicas da guerra civil. Aliás, poucos movimentos revolucionários tiveram um repertório musical tão rico. Apolônio adorava aquelas músicas, ainda que o canto não estivesse entre suas inúmeras qualidades. Desafinava, mas com prazer, deleitando-se e deleitando quem o ouvia.

Naquelas conversas na Argélia soube, por ele próprio, de uma história interessante. Enquanto estava no DOI-Codi, certa vez foi retirado da cela por um major que lhe disse algo como: “Somos inimigos, mas eu te respeito. Você é mais velho e está machucado. Eu te consegui algo que preso algum teve aqui, um banho de sol diário.”

Apolônio perguntou: “Meus companheiros também terão banho de sol?”

O oficial respondeu que não. Apolônio, então, retrucou: “Eu agradeço, mas não posso aceitar. Seria um privilégio.”

Depois de um tempo em silêncio, o major perguntou-lhe: “O que aconteceria comigo se vocês ganhassem?”

“Você não me torturou. Mas, se torturou outros, será fuzilado”, respondeu Apolônio. Lotado no I Batalhão da Polícia do Exército, no interior do qual estava instalado o DOI-Codi, esse major era figura frequente nas torturas de presos. Imagino que, talvez por respeito a Apolônio, tenha preferido não participar dos seus interrogatórios.

Apolônio regressou ao Brasil com a anistia, em 1979. Foi, então, fundador e dirigente nacional do PT. Até a sua morte, em 2005, aos 93 anos, permaneceu filiado ao partido, embora não escondesse as críticas aos seus rumos.

Vladimir Palmeira, ex-deputado pelo PT, certa vez resumiu bem o que foi Apolônio em seus últimos anos: “Ele envelhece com dignidade, o que é uma arte. E envelhece com lucidez, o que é um privilégio”.

Os vizinhos de Apolônio o homenagearam com uma placa na portaria do prédio em que ele viveu, na Rua Dias Ferreira, no Leblon. Foi um gesto significativo, até porque não partiu de pessoas politizadas. A placa permanece lá até hoje. Seus dizeres são: “Aqui morou Apolônio de Carvalho, um combatente da liberdade”.

Dos comunistas de sua geração, Apolônio foi exemplo de honestidade intelectual. Avesso ao sectarismo que marcou uma época, não se agarrou a verdades cristalizadas e nunca temeu fazer autocrítica. Guardou sempre o otimismo, a generosidade e a elegância no trato pessoal, próprios de quem está de bem com a vida. Sem perder a doçura, foi um incansável combatente na materialização de seu sonho: um mundo mais justo.

O título de suas memórias não poderia refletir melhor o que foi a sua vida: “Vale a pena sonhar”.

Cid Benjamin é jornalista e militante do PSOL.