João Alfredo Telles Melo

Carlos Bittencourt

No mesmo dia do arrombamento da barragem da Vale, na mina do Feijão, em Brumadinho (MG), uma notícia no jornal El País passou quase desapercebida do grande público (por razões óbvias; o evento em Minas foi e continua sendo uma tragédia inominável). O título da matéria era “Dois minutos para o fim do mundo”, e tinha como subtítulo: “Boletim de Cientistas Atômicos adverte que ‘estamos jogando roleta russa com a humanidade’”. Ali, se falava do chamado “Relógio do Apocalipse”, que mostra a partir da conjuntura socioambiental planetária (aquecimento global, instabilidade política, risco de guerra nuclear, desinformação etc.) o tempo que nos resta até a meia-noite, ou seja, o fim do mundo.

É evidente que o fim do mundo não será um evento único, imediato e de dimensões globais. A atual escala da exploração das pessoas e da natureza tomou uma forma tão destrutiva que, em períodos cada vez mais constantes e próximos, se produzem incontáveis fins do mundo. Colapsos de modos de vida, inviabilização de sistemas ecológicos, hídricos, climáticos e extinção de espécies, superpopulação de pessoas precarizadas, refugiados climáticos, explosão do número de mortes violentas, enormes volumes de lixo, inclusive radioativo, químico, tóxico são alguns dos ingredientes dessas receitas. O fim do mundo é a dinâmica sinérgica de muitos fins do mundo, sob a batuta do sistema produtor de mercadorias.

Tempo e espaço

O rompimento das barragens da mina de Fundão, em Mariana, e da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, são exemplos desses fins do mundo, em muitos sentidos. Tanto para a destruição da vida de pessoas e comunidades, plantas e animais, como pela ruína do rio Doce e do rio Paraopeba. E também pelo seu encadeamento no tempo (três anos, dois meses e vinte dias) e no espaço (120 quilômetros separam Brumadinho de Mariana). Dois eventos consecutivos, na mesma região, com a mesma mineradora.

Os economistas defensores do sistema, a mídia dominante e, especialmente, os donos de capital, omitem que, acoplada à lógica produtiva do capital, há uma dinâmica destrutiva muitas vezes igual ou maior do que a produtiva. Essa omissão é bem apropriada à dinâmica de maximização dos lucros, pois se a dimensão destrutiva pudesse ser calculada e introduzida em custos, muitas vezes esses seriam superiores aos possíveis ganhos econômicos. A escala e o ritmo assumidos pelo capitalismo, especialmente a partir da década de 1950, agigantaram a capacidade produtiva/destrutiva da humanidade. As evidências parecem se acumular de que a ação humana vem incrustando na Terra marcas tão profundas que inauguram uma nova época geológica, o Antropoceno.

Avaliando alguns dados podemos ter noção desse gigantismo. A produção mundial de soja saltou de 93,1 milhões de toneladas em 1985, para 156,5 milhões em 1998 e atingindo 281,7 milhões em 2014. A produção mundial diária de petróleo em 2017 foi de cerca de 15,5 bilhões de litros ou 97,4 milhões de barris, multiplicou-se por cinco, haja vista que na década de 60 era de cerca de 3,2 bilhões de litros ou 22,1 milhões de barris. Em 2000, a produção mundial de minério de ferro bruto era de 1,08 bilhões de toneladas e atingiu 3,29 bilhões de toneladas em 2015. Todas essas são atividades essencialmente materiais, de imenso impacto sobre a terra, o subsolo e os territórios; o crescimento em volume é também o aumento de sua vastidão espacial pelo Globo, rumo às últimas fronteiras atrás das quais vivem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, povos de fundo de pasto, etc. e a partir das quais ainda se encontram biomas preservados. Não é possível entender a tragédia humana inominável, o crime ambiental monstruoso sem partir dessas premissas.

A Era das megaminas

No que diz respeito à mineração, o Brasil é pioneiro nesse salto de escala. A mina de Carajás, inaugurada em dezembro de 1985, é um marco na era das megaminas, que ultrapassam os cem milhões de toneladas por ano, e se conectam com o setor industrial a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Stephen Bunker diz mais. Afirma que o ganho de escala atingido a partir de Carajás está inserida na dinâmica de uma nova corrida por recursos naturais e é um dos passos fundamentais da chamada Globalização: A escala e a distância da mina em relação aos centros industriais mundiais, bem como a escala dos veículos de transporte, embarcações e infraestrutura necessária para vencer essa distância de forma suficientemente barata para manter competitivo nos mercados internacionais o minério de ferro produzido, fazem da inauguração da mina de Carajás um dos maiores e mais significativos passos individuais e intensivos em capital dentre os milhares que já movimentaram a economia mundial em direção à globalização.

É necessário falar uma vez mais sobre Carajás para se entender o que está se passando em Minas Gerais. O minério de ferro em Carajás tem um teor médio de 67% e o teor médio das minas Alegria, em Marina, é de 39,6%. Em termos genéricos, o percentual restante para se completar 100% em ambos os casos é a parte gerada de rejeitos. Ou seja, a cada 10 milhões de toneladas extraídas em Carajá 3,3 milhões de toneladas serão rejeitos, em Mariana 6,14 milhões serão rejeitos, mais lixo do que produto!

Os empreendimentos Minas Gerais, portanto, por possuírem as reservas mais vultosas, mas de menor qualidade, buscam uma melhor posição nesta “corrida por recursos” através da expansão da quantidade extraída em detrimento da qualidade e da segurança de suas operações.

A tabela 1 revela um dado assustador, as exportações de minério de ferro no período exatamente posterior à expansão dos preços das commodities, ou seja, a tabela apresenta uma queda significativa dos preços do ferro, entre 2012 e 2016. O que surpreende é que apesar da queda de mais de 50% no valor das exportações em dólares, o volume das exportações em toneladas cresceu em 14,5%. Esse aparente paradoxo da lei da oferta e da procura, qual seja, expandir a oferta no momento de retração da procura, está de acordo com o que Ruy Mauro Marini ressalta sobre a necessidade de a América Latina exportar uma massa de produtos cada vez maior, a um preço cada vez menor, como uma das condições para a expansão produtiva dos países industrializados.

Há dois agravantes ainda nessa dinâmica de aprofundamento da dependência econômica e geopolítica do país, que André Gunder Frank8 denomina como “desenvolvimento do subdesenvolvimento”. O domínio cada vez mais profundo do capital financeiro sobre a atividade mineradora, exige dela uma capacidade extrativa cada vez maior para remunerar acionistas e honrar contratos de mercado futuro. Pessoas que não pensam em minério, em lama, mas que investiram em ações ou compraram antecipadamente volumes de minérios para entregas futuras e querem ver seu investimento acrescido de lucro.

E é assim que se comporta a Vale, eleita em 2012 pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna, como a pior empresa do mundo, por uma “história de 70 anos manchada por repetidas violações dos direitos humanos, condições desumanas de trabalho, pilhagem do patrimônio público e pela exploração cruel da natureza”.

A empresa financeirizada

Em artigo publicado em fevereiro de 2019 no Le Monde Diplomatique, Luiz Gonzaga Belluzo e Fernando Sarti desvendam a lógica vinculada à dinâmica concorrencial das bolsas de valores (poderia se chamar de “competitividade espúria”) que levou a empresa a diminuir os gastos em segurança do trabalho e proteção ambiental para elevar os dividendos dos seus acionistas. Trata-se, em suas palavras, de uma “estratégia corporativa financeirizada e de maximização do valor de seus acionistas (shareholders), em detrimento da sociedade e dos demais stakeholders (empregados, fornecedores, governo)”. Para não citar a infinidade de dados (importantíssimos) presentes naquela análise, três indicadores já seriam suficientes para confirmar a “irresponsabilidade organizada”13 da Vale:

- “No período de 2008 a 2017, a Vale acumulou um lucro aproximado de US$ 57 bilhões, apesar do estrondoso prejuízo de 2015 de US$ 14 bilhões. Só no biênio 2016-2017 foram mais de US$ 9 bilhões de lucro. No acumulado dos três primeiros trimestres de 2018, o lucro líquido atingiu US$ 3 bilhões”;

- “A empresa distribuiu em termos nominais US$ 37,6 bilhões em dividendos para seus acionistas, majoritariamente na forma de juros sobre o capital próprio, no período 2008-2017, o que correspondeu a aproximadamente 66% do lucro líquido acumulado no período”;

- “Os gastos em ‘pilhas e barragens de rejeitos’ foram reduzidos pela metade entre 2014 e 2017 (US$ 474 milhões para US$ 202 milhões). O mesmo ocorreu com os gastos em ‘saúde e segurança’ (US$ 359 milhões para US$ 207 milhões). Apenas os investimentos nas áreas ‘social e proteção ambiental’ mantiveram-se relativamente constantes no patamar de US$ 250 milhões, apesar da terrível tragédia humana e ambiental do rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015”, nas palavras dos autores do artigo do Le Monde Diplomatique. Abra-se aqui um rápido parêntesis para aduzir que à “irresponsabilidade organizada” da empresa deve se somar a cumplicidade criminosa do Estado (mas, isso será objeto de análise adiante).

Essas informações coincidem inteiramente com a pesquisa de Michael Davies e Todd Martin14, que relacionam os colapsos de barragens de minério aos ciclos descendentes dos preços nos mercados de commodities minerais e a busca pela redução de custos através do desinvestimento em prevenção aos riscos e à segurança. Essa perspectiva foi aprofundada no excelente estudo dos pesquisadores do Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS).

O outro agravante diz respeito ao papel que o ferro ocupa no saldo da balança comercial brasileira e a visão, mais ou menos homogênea entre todos os governantes desde FHC, de que devemos ampliar o saldo comercial (cada vez mais dependente do setor minerário e agropecuário) para sanar o déficit da balança de pagamentos.

Tirando o rio do nome e do mapa

Diante desse cenário, vem à cabeça a metáfora, talvez inspirada no próprio linguajar mineiro, que mostra a mineração de ferro no Brasil como um trem cada vez mais veloz e de maior porte rumo ao precipício. A Vale que já foi do Rio Doce, privatizada a preço de banana, comprada por bancos, fundos de pensão, tirou o Rio do Doce do nome e em seguida o tirou do mapa.

Numa visão panorâmica é possível identificar os sintomas negativos da especialização primário exportadora para a soberania nacional. Perceber que o centro das tomadas de decisões sobre sua expansão são forâneos e seu raciocínio nada tem que ver com o bem-estar das maiorias sociais. Quando se aterrissa nos locais dos empreendimentos, uma nova faceta, tão assustadora e violenta quanto a do trem veloz rumo ao precipício, vem à tona.

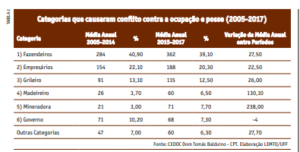

A indústria extrativa negocia, mercantiliza e especula com um recurso natural, não renovável e finito, um bem comum da humanidade. A atividade implica impactos sociais, territoriais, hídricos e ecológicos gravíssimos, tanto como parte da extração mineral e do processamento primário, como por conta da estrutura logística necessária para a produção e o escoamento, sem esquecer tragédias ecocidas, como Mariana e Brumadinho. O ritmo crescente e insustentável de extração e o crescimento descontrolado dos investimentos em infraestrutura tornam o ciclo da mineração e siderurgia incongruente com o desenvolvimento efetivo dos territórios e das suas comunidades. Os dados produzidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em relação a conflitos contra ocupação e posse de terras demonstram uma forte elevação desses enfrentamentos em regiões nas quais estão envolvidas empresas mineradoras. Estas formam o setor em que conflitos no campo mais cresceram: 238%, em doze anos.

Há um combo, já vastamente estudado na América Latina, que vem junto à chegada de empreendimentos minerários. Um projeto de mineração de ferro consome e/ou inviabiliza bilhões de litros de água, pois rebaixa os lençóis freáticos, capta enormes volumes líquidos e lança seus dejetos e rejeitos em corpos hídricos tanto de forma regular com as barragens, quanto criminosa18. As empresas capturam os poderes políticos, judiciários e administrativos em favor de seus interesses em todas as esferas, além de criminalizar o protesto social, perseguir, espionar, agredir e matar lideranças comunitárias. A mineração chega enfeitiçando a quase todos, com suas promessas de emprego, renda e desenvolvimento, mas o que deixa concretamente nos territórios é um rastro de desolação.

Impactante e perigoso

O que está em jogo, portanto, como tão bem constatou o Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, é o modelo de mineração adotado no Brasil, que é, a um só tempo, extremamente impactante e perigoso, no qual o poder público foi completamente capturado pelo poder econômico19. Não há como compreender os crimes perpetrados pela Vale em Bento Rodrigues, em Mariana, e Córrego do Feijão, em Brumadinho, sem compreender a imbricada relação do setor de mineração com o Estado brasileiro.

Luiz Marques, aqui já citado por seu “Capitalismo e Colapso Ambiental”, à pag. 29, assegura que houve uma mudança no caráter do Estado capitalista contemporâneo: de representante das classes proprietárias (recordemos que, para Marx, o Estado é um comitê para gerir os interesses da burguesia), passou a ser, por meio de um processo de simbiose, um “Estado-corporação”. Nas palavras de Marques: “Hoje, a tal ponto os Estados amalgamam-se física, política e financeiramente com as corporações, que começam a se borrar os limites entre eles, de modo que se torna por vezes impossível precisar onde termina o Estado e onde começa o grande capital corporativo”.

Para caracterizar o Estado-corporação, Luiz Marques apresenta alguns elementos importantes (e que são encontráveis, por óbvio, no segmento da mineração como um todo e na Vale, em especial): a participação dos bancos públicos na política de empréstimos subsidiados às grandes corporações20, a participação dos próprios bancos públicos e dos fundos de pensão (de bancos e agências estatais) na composição acionária dessas empresas e a política tributária, de incentivos e isenções fiscais.

Isso, sem esquecer, obviamente, a formação de poderosos lobbies parlamentares nas casas legislativas, o que garante, ainda segundo Marques, de uma forma geral, que, “para cada real ‘investido’ num candidato, as empresas obtém R$ 8,50 em contratos públicos” (p. 27). No caso da mineração, suas bancadas atuam mais para impedir o controle socioambiental sobre a atividade, garantindo-se, assim, o afrouxamento das regras sociais, ambientais e trabalhistas. Assim, esses lobbies funcionaram em casas legislativas da União (Câmara e Senado) e do Estado de Minas Gerais, para, logo após o enorme impacto social causado, há mais de três anos, pela tragédia criminosa de Mariana, impedir qualquer endurecimento tanto no que concerne à legislação ambiental, em especial, a parte do licenciamento, como no que concerne à Lei de Segurança de Barragens24. Por último, mas, não menos importante, como um sinal desse acumpliciamento, desse amálgama, temos o mecanismo das chamadas “portas giratórias”, quando dirigentes de agências estatais passam a ocupar cargos nas grandes corporações privadas e estas cedem, quando não é a mesma pessoa, quadros seus para os órgãos de serviço público responsáveis pelo controle e monitoramento da atividade. Assim também se deu com a Vale e a nova Agência Nacional de Mineração, que substituiu o DNPM25.

Nesse sentido, é que se pode compreender porque o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais mudou, criminosamente, a regra para rebaixar o risco da barragem de Brumadinho26, o que permitiu com que se simplificasse o processo de licenciamento ambiental; porque a composição do Conselho de Política Ambiental é majoritariamente de representantes do governo de Minas e das corporações; porque os órgãos de controle ambiental e minerário se encontram completamente desaparelhados para dar conta de sua missão de licenciar, fiscalizar e monitorar os grandes empreendimentos ambientais, dentre tantas outras barbaridades dessa verdadeira “irresponsabilidade organizada”.

Não pode ficar impune

A peça que o destino pregou, às custas de uma terrível chacina de centenas de vidas humanas e de um ecocídio sobre o qual ainda não podemos mensurar sua dimensão (e que não podem ficar impunes)28, é que essa coleção de crimes humanos e ambientais, perpetrados pela Vale e com a cumplicidade de parlamentares e gestores públicos federais e estaduais de vários partidos, se dá nos primeiros dias de um governo que se elegeu prometendo “destravar” os “empecilhos ambientais” ao desenvolvimento, acabar com a “indústria de multas”, “flexibilizar” o licenciamento ambiental, ou seja, apresentando um programa claramente anti-ambiental de desmonte legal e administrativo, que não dialoga minimamente com o tempo presente, de uma profunda e acelerada crise socioambiental planetária. A trágica ironia se estende ao fato de que o ministro do meio ambiente, que, recentemente, desdenhou da trajetória e do legado de Chico Mendes, foi condenado judicialmente por alterar mapas de áreas protegidas para atender a demandas de mineradoras.

O fato é que Mariana e Brumadinho colocam em xeque um modelo de desenvolvimento extrativista, produtor de commodities com pouco valor agregado, completamente insustentável e injusto do ponto de vista social, humano e ambiental, e agora com reincidência criminosa inominável. Não se trata somente de pugnar pela reestatização da Vale, sob controle social (o que é muito importante), nem somente de resistir ao desmonte da legislação e da gestão pública ambiental do país (que também importa muito); se trata, em última análise, de romper com essa lógica de acumulação predatória e debater uma transição para um novo modelo e um novo modo de produção que valorize as populações tradicionais e seus modos de vida, os bens comuns ambientais, como as águas e as florestas, e que reconcilie a humanidade consigo mesmo e com a natureza.