Pedro Paulo Zahluth Bastos

Não é novidade que o governo de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes quer executar um programa radical de redução de direitos sociais e trabalhistas (e quem sabe até políticos). A outra face é a busca de “economicizar” tudo. Não se quer apenas a privatização do patrimônio público como a Eletrobras, o Banco do Brasil e, talvez, a Petrobras, mas algo bem mais radical: impor critérios de rentabilidade privada e desfinanciar de recursos públicos as diferentes instituições que garantem “reprodução social” do capitalismo:

1) A família e o trabalho na reprodução de crianças e idosos, assim como do próprio trabalhador(a), com a reforma da Previdência e a nova rodada da Reforma Trabalhista.

2) A escola e, em particular, a universidade, com a seca de recursos, a cobrança de mensalidades e a regulamentação leniente do ensino a distância.

3) O próprio acesso ao aparato judicial (como um custo privado, contribuindo para esvaziar formal e substantivamente a noção de justiça social), bem como o meio-ambiente, a saúde, o esporte e a produção cultural.

A Emenda Constitucional (EC) do Teto do Gasto Público, como eu e vários economistas afirmam desde sua proposição em 2016, é o instrumento jurídico para forçar este programa. Ao colocar as diferentes demandas por recursos públicos em concorrência, ela pretende forçar novos cortes e “desconstitucionalizar” direitos. Sem a reforma da previdência, juram os economistas, não há recursos para a universidade. Logo, aconselham que se mercantilize um serviço para não mercantilizar (a curto prazo) o outro.

A fada da confiança

Alguém se lembra da promessa dos economistas do mercado financeiro e da imensa maioria do jornalismo econômico de que a EC do Teto animaria a confiança empresarial a ponto de estimular o investimento e a retomada do crescimento econômico?

Não foi a primeira vez: a mesma promessa surgiu quando Joaquim Levy foi nomeado no final de 2014. Como sabemos, ao invés do crescimento esperado pelo mercado em 0,8%, tivemos uma recessão de 3,8%.

A confiança empresarial e do mercado financeiro subiu de novo no impeachment de Dilma Rousseff e na aprovação da Reforma Trabalhista, depois da EC do Teto. A cada ocasião, os defensores nos diziam que o choque de confiança ia tirar a economia do fundo do poço pelos próprios cabelos.

É curioso que Paulo Guedes tenha admitido que a economia está no fundo do poço. Onde foi parar o choque de confiança?

Previsões irreais

Poucos lembram também que, no final de 2017, a previsão dos economistas do mercado financeiro era que a economia cresceria 3% em 2018. A desculpa para mais um erro de previsão foi a greve dos caminhoneiros, como se ela, em si, não fosse uma reação ao próprio programa do mercado financeiro para valorizar as ações da Petrobras com repasse automático das variações especulativas do preço internacional do petróleo.

No final de 2018, a previsão do mercado para o crescimento do PIB em 2019 era novamente de 3%. A bolsa bombou depois que Jair Bolsonaro chegou perto de levar a eleição no primeiro turno. Enquanto isso, a confiança do empresário industrial subiu 20% entre outubro e novembro de 2018.

O que prometia Bolsonaro? Respeitar a EC do Teto do Gasto e até mesmo cortar o gasto público ainda mais do que a lei exige para financiar a diminuição de tributos para empresas e cidadãos de alta renda. Reduzir ainda mais direitos trabalhistas e salários com a chamada Carteira Verde-Amarela. Mudar a Previdência para, de novo, cortar o gasto público com aposentados e (quem diria?) aumentar impostos (ou melhor, a “contribuição previdenciária” dos cidadãos).

Ao invés do milagre do crescimento, o fundo do poço parece chegar de novo. Se excluirmos a hipótese que os economistas do mercado financeiro aparentemente se equivocam de propósito, por que eles errariam sistematicamente as previsões de crescimento?

Base teórica ortodoxa

A explicação mais benigna para tais falhas é a pobreza da formação teórica. A maioria deles é educada em faculdades (brasileiras e estadunidenses) de base teórica neoclássica.

A escola neoclássica se desenvolveu a partir da década de 1870 em reação ao realce conferido pela economia política clássica (Adam Smith e David Ricardo) e por Karl Marx nas classes sociais e no trabalho como fonte de valor, assim como na ênfase marxista no desequilíbrio e nas crises do capitalismo.

A ortodoxia neoclássica parte do axioma (não-empírico) de indivíduos racionais e auto interessados que agem de acordo com preferências e dotações de recursos que precedem a interação social. Por meio da livre concorrência e mobilidade entre setores, o movimento flexível dos preços asseguraria que as interações livres entre indivíduos (e países) levariam a um equilíbrio estável e maximizador, satisfatório para todos.

A grande anomalia empírica da escola neoclássica resulta da hipótese teórica que o capitalismo não tem problemas de demanda que evitem o pleno emprego dos recursos existentes. Diante da anomalia, a explicação neoclássica é que, se crises ocorrerem, resultariam de alguma interferência exógena no funcionamento da economia de mercado e do sistema de preços flexíveis. Ao longo da história, a culpa passou por burocratas aliados a empresários que capturam Estados mercantilistas para se proteger da livre concorrência, por sindicatos ou pelo Estado populista que cede aos clamores irresponsáveis de seus eleitores. Não por problemas de demanda.

Keynes recupera Marx

Depois da Grande Depressão da década de 1930, o ataque teórico de John Maynard Keynes recuperou aspectos da crítica de Marx aos clássicos, direcionados agora aos neoclássicos. Na caracterização de desacelerações e crises, Marx enfatizou a falta de demanda e de expectativas de lucros para animar investimentos, mesmo que tenha sido provocada pela geração de capacidade ociosa e desemprego tecnológico em razão do superinvestimento prévio. Nos esboços preparatórios do clássico Teoria Geral do emprego, do juro e da moeda (1936), Keynes citou a distinção entre os circuitos do consumidor privado e do capitalista feita por Marx para enfatizar a possibilidade de crises periódicas. Essa passagem acabou omitida da versão final.

Keynes alegou que a mera disponibilidade de recursos não assegurava que fossem usados ao máximo, pois os capitalistas investiriam caso houvesse expectativas favoráveis de demanda efetiva para ocupar a capacidade ociosa. Se prevalecer a convenção que a capacidade ociosa não será ocupada, os empresários podem destinar recursos para o pagamento de dívidas ou para a constituição de reservas monetárias ou ativos financeiros.

O que é racional para o indivíduo, contudo, é ruim para a classe: no agregado, a queda do gasto significa queda de receitas, o que pode tornar ainda mais difícil pagar dívidas e induzir a novas contrações dos gastos e das receitas.

O sistema não se regula sozinho

O recado de Keynes é que o sistema não tem a capacidade de se autorregular. Sem que o governo diminua a poupança e incorra em déficits quando os empresários resolvem poupar coletivamente, a busca de poupança individual será frustrada pela queda da renda agregada. Sem que bancos centrais reduzam juros, ofereçam créditos que os bancos não conseguem contratar no interbancário e até comprem ativos quando os bancos os liquidam, a desaceleração cíclica e o esgotamento da bolha financeira resultariam em falências bancárias e em uma montanha de dívidas impagáveis. Finalmente, políticas de renda e sociais deveriam inibir a desigualdade, tanto por motivos políticos (o medo da opção socialista) quanto econômicos: a maior propensão a consumir dos trabalhadores (em relação aos ricos) ampliaria o multiplicador do gasto autônomo e contribuiria para um nível adequado de demanda para os investimentos.

Ao contrário de Marx, Keynes propunha uma “socialização do investimento” dentro do capitalismo, o que se mostrou muito mais factível nas circunstâncias políticas e geopolíticas excepcionais durante a Guerra Fria do que depois.

Desde a década de 1980, o ataque capitalista às instituições do Estado de Bem-Estar Social e do Estado Desenvolvimentista assumiu ares de um movimento social que integrou parte dos trabalhadores, particularmente das camadas médias brancas: o neoliberalismo. Em geral, como no Brasil contemporâneo, tais camadas queriam o neoliberalismo contra os mais pobres e mais negros, não contra si mesmas.

Da frustração das promessas se buscam hoje novos líderes à direita (Trump, LePen, Alternativa para a Alemanha AfD) e à esquerda (Sanders, Corbyn, podemos etc), mas é cedo para dizer que o neoliberalismo global está em crise terminal.

No plano acadêmico, as tradições neoliberais (austríacas como na Europa continental ou neoclássicas como no mundo anglo-saxão e na América Latina) serviram para legitimar o ataque contra as instituições de regulação do capitalismo construídas no pós-guerra. A revolução das expectativas racionais, liderada por Lucas, Barro e Sargent, levou ao extremo a confiança na mecânica dos mercados livres.

Para os autores novo-clássicos, como os agentes racionais sabem que o aumento do gasto público levará à elevação futura de impostos, anulam completamente a política fiscal com cortes compensatórios dos gastos privados, para economizar recursos para o pagamento futuro de impostos. A melhor política contracíclica seria, portanto, cortar o gasto público, o que levaria os agentes a aumentar o gasto privado desde logo!

“Austeridade expansionista”

A crença teórica é que se o governo cortar gastos (e impuser maior “contribuição previdenciária”, como no Brasil), a contração da demanda, das vendas e do emprego provocada pelos cortes vai ser mais do que compensada pelo investimento privado animado pelo aumento da confiança empresarial. Ou seja, a austeridade seria expansionista porque o efeito positivo da confiança no investimento empresarial superaria o efeito negativo da queda da demanda pública.

Por isso, dizem os austeros, Keynes estaria errado: ao invés de reagir a desaceleração do gasto privado com ação contracíclica que recupere a demanda, o governo deveria cortar os gastos pró-ciclicamente. Como os cortes tentam conter o déficit fiscal gerado pela desaceleração da arrecadação tributária, o choque de confiança faria os empresários criarem (com o próprio investimento) a demanda perdida que os fizera gastar menos de início.

A doutrina da “austeridade expansionista” ativada pela “fada da confiança” já foi demolida na academia e na prática algumas vezes, inclusive no Brasil desde 2015. Aqui, contudo, a aversão ao Estado e a direitos sociais, a impostos e a salários decentes por parte de muitos empresários e da maioria dos gestores financeiros, assim como as ilusões ideológicas e até mesmo (no caso dos economistas) a pobreza da formação teórica, inviabiliza a admissão de que ainda dependemos do gasto público, da redistribuição de renda e do consumo dos trabalhadores para sair da crise.

Índice de confiança

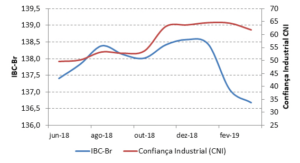

Se quiserem mais um teste, o fracasso das expectativas empresariais e do mercado financeiro em mover a demanda agregada desde a eleição de Bolsonaro serve? O melhor indicador da evolução mensal da demanda agregada é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Ele mostra (no eixo esquerdo do gráfico a seguir) que, a partir de junho de 2018, a economia retomou a trajetória de recuperação lenta verificada até a greve dos caminhoneiros. Nada justificava o aumento da confiança empresarial (eixo direito do gráfico) verificado entre outubro e novembro de 2018, exceto os preconceitos compartilhados com Jair Bolsonaro em relação ao gasto público, aos direitos sociais e aos salários “altos”.

Pior, a demanda agregada caiu fortemente no primeiro trimestre de 2019 enquanto a confiança empresarial e o Ibovespa batiam recordes. Em janeiro de 2019, a confiança empresarial chegou ao maior valor desde junho de 2010, ano em que a economia cresceu 7,5%. Ou seja, o choque de confiança nada fez para elevar a demanda agregada e entregar o milagre do crescimento. Pelo contrário.

Problemas de demanda

Tudo indica que, depois do surto exportador e da breve recomposição de estoques de bens de capital e bens de consumo verificados em 2017,3 nossa recuperação lenta esbarrou em problemas de demanda:

1) na grande capacidade ociosa que inibe os investimentos privados que a fada da confiança quer estimular;

2) no desemprego e na estagnação salarial que limitam o crescimento do consumo;

3) na desaceleração da economia mundial e regional que se manifestou na queda das exportações, e que pode se agravar com a guerra comercial EUA-China, as incertezas do Brexit e as fragilidades financeiras que podem ser reveladas com a própria desaceleração;

4) na forte contração do gasto público.

De fato, para reanimar a confiança (e contrair a demanda), o ministro Guedes cortou em março o gasto federal (cerca de 20% do PIB) em 3,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do primeiro trimestre, o corte é de 1,2%, o que subtrai o PIB em cerca de 0,24%.

O corte nos governos regionais foi ainda mais radical segundo o Banco Central, gerando um superávit de quase 1% do PIB (0,98%) no acumulado trimestral. Nesse caso, saímos do déficit de R$ 10,5 bilhões no último trimestre de 2018 (cerca de 0,6% do PIB trimestral) para um superávit de R$ 17 bilhões (cerca de 1% do PIB trimestral). Uma verdadeira chacina no gasto público.

Choque de contração

Não há como uma economia combalida por meia década de austeridade possa reagir positivamente a um novo choque de contração da demanda pública dessa magnitude. Esse choque real é muito mais efetivo do que o choque imaginário produzido pela elevação inefável da confiança empresarial graças à retórica antiestado e antitrabalho de Bolsonaro e Guedes. Não surpreende que a confiança não tenha resistido e, em maio de 2019, já se aproximava do índice de outubro de 2018.

O que esse salto para a estagnação ou mesmo para a recessão implica? Primeiro, podemos esperar que a crise política em gestação no primeiro semestre do governo Bolsonaro seja agravada por uma economia estagnada (no mínimo). Nas ruas e no Congresso Nacional, a pressão do desemprego, a baixa arrecadação tributária gerada pela economia no fundo do poço e a resistência a novos cortes de verbas orçamentárias podem forçar o relaxamento da regra de ouro no art. 167.III da Constituição Federal (a proibição de endividamento público para gastos correntes) ou até mesmo da EC do Teto. Caso isso não aconteça, o governo corre o risco de descumprir umas das leis e ficar vulnerável (legalmente) a um processo de impeachment.

Segundo o governo vai usar a crise orçamentária produzida pela constitucionalização da austeridade para justificar ainda mais austeridade e corte de direitos, sobretudo na Previdência Social. Contudo, novos cortes orçamentários vão reiterar o círculo vicioso da austeridade, mantendo a economia e a arrecadação tributária na lona e aumentando o cordão dos desiludidos com o governo Bolsonaro nas ruas e no Congresso.

O improvável é que, sem que a economia mundial nos puxe pelos cabelos, a economia brasileira saia do fundo do poço levantada pela confiança empresarial ou pela euforia da Bolsa de Valores. Não há solução sem revogar a emenda constitucional da austeridade, distribuir renda e direitos, animar a demanda efetiva e o emprego.