Edemilson Paraná

Onde estamos em 2021: dimensões da nova “década perdida” brasileira

O capitalismo no Brasil encontra-se, como se sabe, em uma profunda e prolongada a crise. Seus efeitos são dramáticos. A despeito dos choques e fatores conjunturais mais específicos, os últimos dez anos podem inequivocamente ser compreendidos como mais uma “década perdida” no país. Mais do que isso: os dados apontam para a pior década em 120 anos. São, nesse período, duas fortes recessões históricas, uma que vai de 2014 a 2016 e outra que começa em 2020, sem perspectiva clara de recuperação no curto prazo já que, junto à crise econômica, temos agora uma pandemia fora de controle. Cumpre ilustrarmos exatamente do que se fala para que tenhamos a real dimensão do desastre em que nos encontramos.

De 2011 a 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento médio anual de 0,27%. Para efeitos de comparação, na “famosa” década perdida, que vai de 1981 a 1990, esse crescimento anual foi, em média, de 1,57% quase 6 vezes maior. Ainda na mesma chave de comparação, na década perdida de 1981 a 1990 o PIB per capita caiu 0,4%; na “nossa” atual década perdida, de 2011 a 2020, essa queda foi 0,56%. O PIB brasileiro está atualmente (dados de 2020) 6,4% menor do que estava em 2014; e o PIB per capita, 10,8% menor. Estamos, em resumo, no agrega do, mais pobres.

Essa maior “pobreza”, no entanto, deve ser lida no sentido alargado porque, longe de ser apenas quantitativa, ela é qualitativa, já que junto à estagnação econômica ocorre uma regressão estrutural: o país se especializa, cada vez mais, como produtor de commodities, produtos primários, de baixo valor agregado e baixa intensidade em tecnologia e conhecimento; algo que tem evidentes implicações em outros campos da vida nacional. Isso porque mudança econômica, mudança social e mudança política estão todas conectadas e não podem ser pensadas separadamente. À luz dessa premissa, é que podemos, então, compreender as transformações na composição setorial da economia, na natureza do mercado de trabalho e, assim, parte significativa das tensões sociais e políticas a que isso se relaciona no último período algo que buscarei realizar ao longo deste texto. Vejamos.

A queda da indústria

Para se ter uma ideia, a participação da indústria de transformação na economia, atualmente em 11,3% do PIB (dados de 2020), chegou ao menor patamar da série histórica, que começa em 1947 (à época em 19,9%, quase o dobro da participação atual). Em 1985, a participação desse setor chegava a quase 36% do PIB brasileiro. A fatia do PIB relativa à indústria é, portanto, a menor desde o fim da década de 1940.

No agregado, reflexo desta década, a produção industrial em 2020 é 12,4% menor do que em 2011. Cumpre destacar que o processo de desindustrialização prematura que vive o Brasil, desde a década de 1990 (reforçado, entre outros aspectos, por escolhas e políticas econômicas que detalharei à frente), está associado a uma expressiva deterioração da balança comercial de manufaturados, à baixa intensidade tecnológica da pauta exportadora e à baixa produtividade total da economia.

Se é da pauta exportadora de que se fala, 2019 se configurou no ano de menor participação dos bens típicos da indústria de transformação nas exportações totais do Brasil, considerando série iniciada em 1989. Pior, esta involução do ímpeto exportador se concentra em ramos de maior intensidade tecnológica. A participação dos grupos de alta e média-alta tecnologia em nossas exportações industriais regrediu de 43% em 2000 para apenas 32% em 2019, o menor patamar desde 1995. Ou seja, o pouco que nossa indústria ainda exporta está concentrado em produtos de baixa complexidade tecnológica e valor agregado.

Tomemos, para efeitos de comparação, o que ocorre, em outro setor, o agropecuário, no qual um quadro oposto parece se desenhar. A participação das commodities nas exportações totais do país dobra entre 2000 e 2020, sendo a China que compra, sobretudo, produtos primários nosso maior parceiro comercial. Em 2010, as commodities representavam 58,3% das exportações totais; em 2020, passaram a 70,3%. Caso o foco seja a produtividade, e considerando, novamente, o período de 2010 a 2019, enquanto a produtividade total da economia cresceu 0,45% ao ano e a da indústria de transformação apenas 0,08% (na prática, estagnação), o aumento anual de produtividade no setor agropecuário foi de 7,06%. A cereja do bolo vem com o bom momento de preços dos produtos do “Agro” no mercado internacional, que faz reforçar essas tendências.

Tudo somado, consolida-se, no Brasil, um “outro rural”, conforme termo do sociólogo Zander Navarro. Um “Agro” marcado por avanço tecnológico, aumento de produtividade, concentração econômica e, em consequência, desemprego massivo, com migração do campo para a cidade.

Segundo o Censo 2017, apenas 2% dos estabelecimentos rurais se apropriam de 71% do valor bruto total produzido (no censo anterior a proporção era 63%). Nas palavras de Navarro, “a antiga segmentação dual entre grandes proprietários de terra dedicados à exportação e, em outro subsetor, os médios e pequenos abastecendo o mercado interno, como prevalecia até os anos oitenta, está deixando de existir. É uma passagem ainda inconclusa, mas sem retorno (…). Médios e peque – nos produtores estão sendo encurralados (…)”, com o consequente aprofundamento da migração da “questão social” do campo para as cidades.

A situação dos trabalhadores

Entrando neste tópico, impossível não visualizar a piora contínua da situação geral das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. O cenário anterior, de geração de empregos formais de baixos salários e redução de parte da extrema pobreza no Brasil nos governos petistas, vem se revertendo fortemente desde 2014. A taxa de subtilização da força de trabalho saiu de 14,9% em 2014 para 28,7% em 2020, e se observa o crescimento da miséria: a porcentagem de brasileiros vivendo com menos de R$ 246 ao mês saiu de 9,2% em 2014 para 12,8% no início de 2021. Verifica-se também alta na informalidade, com 40 milhões de brasileiros nessa condição em 2019. De um pico de 41,1 milhões de trabalhadores em novembro de 2014, o emprego formal caiu, em dezembro de 2020, para 39 milhões (queda de 5,4%).

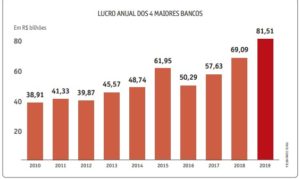

Nesse quadro, em que os mercados financeiros, as instituições financeiras e as elites financeiras passam a ter peso crescente sobre as políticas econômicas e seus efeitos, os ganhos e perdas socioeconômicas são, como se sabe, distribuídos de modo desigual entre as classes econômicos. Voltando à relação entre economia, política e sociedade, em geral, e à conexão entre pobreza quantitativa e qualitativa, em particular, seria ingênuo imaginar que tal estado de coisas se manteria por tanto tempo sem que alguns, mesmo que poucos, estivessem ganhando muito com ele. Para o período de 1991 a 2014, enquanto o estoque de capital fixo produtivo cresceu 64% (ou 1,64 vezes), a Selic real (em capitalização composta) cresceu 745% (ou 8,45 vezes). No mesmo período, o estoque de ativos financeiros não-monetários tem um crescimento total de 1065% ou 11,65 vezes. De 2010 a 2019, o lucro anual dos quatro maiores bancos brasileiros somados saiu de 38,91 para 81,51 bilhões de reais, crescimento nominal de 109,4 %.

Baixo crescimento, desindustrialização, reprimarização, financeirização e concentração econômica em múltiplos setores, com aumento de desemprego, precariedade, pobreza e desigualdade. Eis o Brasil que emerge de nossa mais nova “década perdida”.

O fracasso de programas, previsões e promessas: do tripé econômico às políticas pós-emergenciais

Responsável, em grande medida, pela produção desse quadro foram as políticas econômicas que dominaram nesse período à direita e à “esquerda”, amplamente baseadas no dogma da “austeridade”. Tais políticas entregaram, sistemática e estruturalmente, como se viu, o oposto de sua triunfante promessa: o tão almejado crescimento econômico.

Apesar dos não insignificantes ensaios anteriores, o marco fundamental das políticas de austeridade foi o ano de 1999, com a adoção do tripé macroeconômico até hoje em vigor: metas para inflação, câmbio flutuante e ajuste fiscal. Em seguida, no ano 2000, veio a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse pacote, supostamente “modernizador”, somam -se a abertura da economia e as privatizações, a liberalização financeira, o ajuste fiscal e seguidas reformas trabalhistas e previdenciárias. Um “programa” e visão geral de gestão macroeconômica que, guardadas as diferenças de conjuntura, forma e retórica, foi sendo estruturalmente mantido e, no último período, rápida e brutalmente aprofundado.

De sua parte, valendo-se das margens abertas pelo super-ciclo das commodities e os efeitos benéficos na economia doméstica, o “desenvolvimentismo” petista mantém esse arranjo a despeito das tímidas medidas de distribuição de renda, das políticas de valorização do salário mínimo e de oferta de crédito popular, acompanhada de uma frágil retomada dos investimentos públicos.

O projeto de consolidação do Brasil como um misto de plantation high tech com plataforma de valorização financeira, garantindo ganhos financeiros de curto prazo em moeda forte, mantém-se e, em alguns aspectos, aprofunda-se. Mesmo as políticas públicas implementadas neste período, cujos efeitos sociais não podem ser ignorados apesar de, a esta altura, terem se mostrado bastante frágeis e passageiros, são concebidas e implementadas à luz deste modelo e os imperativos, sob a direção, em suma, desta racionalidade 3 “financeirizante”. Superávits fiscais, para citar outro aspecto significativo da cartilha, foram produzidos sistematicamente pelo menos até 2013.

O ajuste agressivo de 2015

Entre prévios suspiros, ensaios pontuais e descoordenados de resistência a esse arranjo, o ajuste fiscal agressivo no Brasil se tornou vitorioso definitivamente a partir de 2015 (a partir do chamado “estelionato eleitoral” de Dilma Rousseff), cristalizando-se, daí em diante, como programa hegemônico das elites econômicas e políticas no Brasil.

Para além da desarticulação do crescente poder de investimento e ação do BNDES e de estatais como a Petrobras, esse recrudescimento, já no âmbito de um novo e mais sombrio ambiente político no país, consolidou-se com a inclusão na Constituição Federal, em 2017, do “Novo Regime Fiscal”, cujas medidas incluem o draconiano e asfixiante “teto de gastos” por 20 anos. Ação sem paralelo no mundo, que, sob a ameaça de inviabilizar o funcionamento material do Estado, o, demanda cotidianamente a destruição da capacidade de ação econômica e social. As escandalosas e desqualificadas declarações de achaque do atual ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, fina flor e representante espiritual da parte significativa da mencionada elite, servem de didática ilustração desse ponto.

Os choques e a pandemia

É certo que a crise da pandemia de 2020 impõe um avanço significativo do gasto público particularmente com o limitado, ainda que comparativamente significativo, auxílio emergencial que foi concedido no país, para contrariedade do governo federal. Isso reabre, em nossas paragens, a discussão sobre assuntos como política econômica, gasto e indução do Estado, emissão de moeda; algo que se expressa nas controvérsias recentes entre economistas ortodoxos e heterodoxos, com destaque para os debates em torno da Teoria Monetária Moderna 4 dentro e fora do Brasil. Desde o início, no entanto, a “frente ampla” 5 do andar de cima, agrupada em torno da austeridade, segue firme na defesa de um aprofundamento deste programa no cenário pós-pandêmico. Quer-se, em verdade, dobrar a aposta: autonomia do Banco Central, PEC da Calamidade, PEC Emergencial, reformas tributária e administrativa, novas e mais agressivas privatizações.

Em qualquer caso, é preciso que se diga: pintadas de vermelho ou azul, verde e amarelo, a implementação, manutenção e intensificação contínua, ao longo deste período, destas duras medidas de ajuste fiscal no Brasil revelam, nos dados acima apresentados, a verdade: resultados pífios, país estagnado e, o que contradiz de maneira ainda mais flagrante o discurso ortodoxo, dívida bruta crescente que, de 52,29% do PIB em janeiro de 2011, chegou, em fevereiro de 2020 (no período pré-pandemia, portanto), a 75,17% 6 .

O novo tempo do capitalismo brasileiro e os desafios da política

Frente a este cenário nacional catastrófico, agravado politicamente com o governo de extrema direita, o campo progressista tem ensaiado várias propostas para superação da estagnação e seus efeitos nas maiorias sociais e minorias políticas. Culpa-se, principalmente, a política econômica austera pelo buraco que estamos (o que é, como vimos, em boa medida, correto), e a partir deste diagnóstico, são propostas retomadas desenvolvimentistas diversas, a “volta do Estado”.

Para bem enquadrar a factibilidade dessas propostas, no entanto, é preciso melhor qualificar o diagnóstico que, no caso mencionado, tende a subestimar ou simplesmente não considerar as causas e consequências sociopolíticas deste quadro econômico. Quem erra na análise, erra na ação. Assim, devemos melhor equacionar ainda que, aqui, de passagem, dadas as restrições de escopo e formato os limites dessa crítica em prol de uma “nova economia” pós-pandemia.

Primeiro, porque nossos colegas (hard ou soft) desenvolvimentistas tendem a prestar menos atenção aos problemas estruturais da estagnação brasileira: inserção subordinada do país na divisão internacional do trabalho e da produção dependência da produção e exportação de commodities aos sabores e dissabores da demanda internacional, sobretudo chinesa; ausência crônica de investimento público e privado, produtividade estagnada e uma baixa qualificação da mão obra que eis, novamente, a política! Apresenta -se, em certo aspecto, como funcional à reprodução da estrutura econômica e social acima delineada.

Segundo, e talvez de modo ainda mais significativo, porque não consideram o caráter social e político de classe do Estado e suas funções estruturais no capitalismo. Apesar de não ser um mero reflexo de um dado regime de acumulação, e a despeito de gozar de maior ou menor autonomia relativa a depender do arranjo histórico-cultural, conjuntura concreta e posição geoestratégica, o Estado, no capitalismo, não é um agente à parte da sociedade, fora delineado, no qual estes são parte diretamente interessada.

Um novo pacto de forças?

Um novo pacto de forças? No encontro de economia, política e sociedade, eis o paradoxo a que nos traz mais essa “década perdida”: como causa e consequência dessas transformações, conforme pude enunciar antes, muito parece indicar que as elites política e econômica deste país escolheram de vez a via da gestão à força, e sem muito espaço para novos ensaios de pacto social, de uma sociedade de crise permanente, em que a gestão “lucrativa” da estagnação-regressão econômica e da miséria apontam como horizonte de um “novo tempo” do capitalismo no Brasil.

Diante disso, a pergunta central a se fazer é: qual ou quais classes, atores e setores sociais podem, no interior desse estado de coisas, servir de base política para essa desejada “volta do Estado” no Brasil pós-pandêmico? Isso porque pouco poderão nossos importantes e necessários planos de ação econômica na resistência e desejável reversão deste cenário, senão acompanhados e sustentados por um (novo) esforço concreto de (ré) organização de forças populares para tanto. Esforço que, consideradas as evidências, pede uma reflexão honesta e criativa sobre a própria crise generalizada das esquerdas e suas formas de organização no Brasil e no mundo contemporâneo.